Ergebnisse

Erste Ergebnisse der Repräsentativbefragung „Menschen in Deutschland 2025“

|

Die Studie „Menschen in Deutschland“ (MiD) wird von der Universität Hamburg (UHH) im Rahmen des seit 2019 existierenden bundesweiten Forschungsverbundes MOTRA durchgeführt. Ab 2025 befindet sich MOTRA in seiner zweiten Förderphase. Seitdem wird die MOTRA-Studie MiD durch das Institut für Kriminologie an der Fakultät für Rechtswissenschaft an der UHH in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg (GIGA) gemeinsam gestaltet. In den MiD Studien werden seit 2021 regelmäßig Einstellungen von Menschen ab 18 Jahren in Deutschland zu politischen und gesellschaftlichen Themen erhoben und deren Entwicklungen im Zeitverlauf analysiert. Dazu findet jedes Jahr im Frühsommer eine repräsentative Befragung der erwachsenen Wohnbevölkerung in Deutschland statt. Auf diesem Wege werden alljährlich über 4.000 Menschen erreicht. Mittlerweile liegen Daten von N = 21 899 Menschen vor, die in dieser Zeit von Frühsommer 2021 bis zum Sommer 2025 befragt wurden und Angaben zu ihren Erfahrungen und Einstellungen in verschiedenen Themenbereichen gemacht haben. Im Folgenden werden ausgewählte Befunde der fünften Welle der MiD-Studie aus dem Jahr 2025 vorgestellt. Im Zentrum stehen dabei subjektive Wahrnehmungen gegenwärtiger gesellschaftlicher Herausforderungen und Probleme sowie damit assoziierte Besorgnisse und Wünsche. Zusätzlich wird auch auf Bewertungen und Einschätzungen wichtiger gesellschaftlicher Entscheidungsträger sowie staatlicher und politischer Institutionen seitens der Bevölkerung eingegangen. In einem Zeitvergleich werden dabei auch Ergebnisse der vorherigen Erhebungswellen aus den Jahren 2021 bis 2024 aufgegriffen und erkennbare Trends sowie auffällige Veränderungen erläutert. |

Menschen in Deutschland 2025: Die Teilnehmer*innen der fünften Erhebungswelle1

|

|

|

|

|

|

1. Verbreitung von Sorgen und Verunsicherungen angesichts aktueller gesellschaftlicher Probleme und politischer Herausforderungen

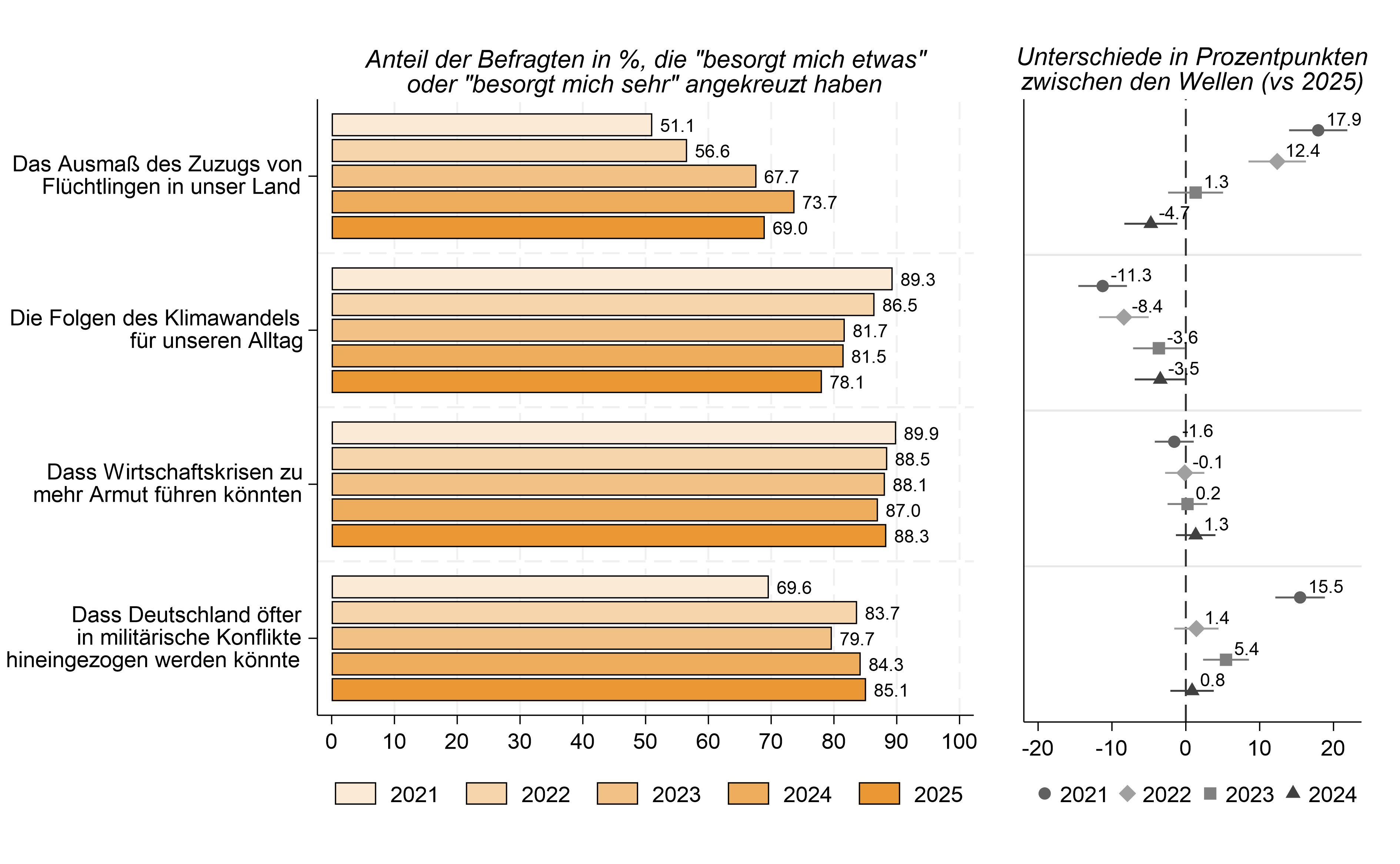

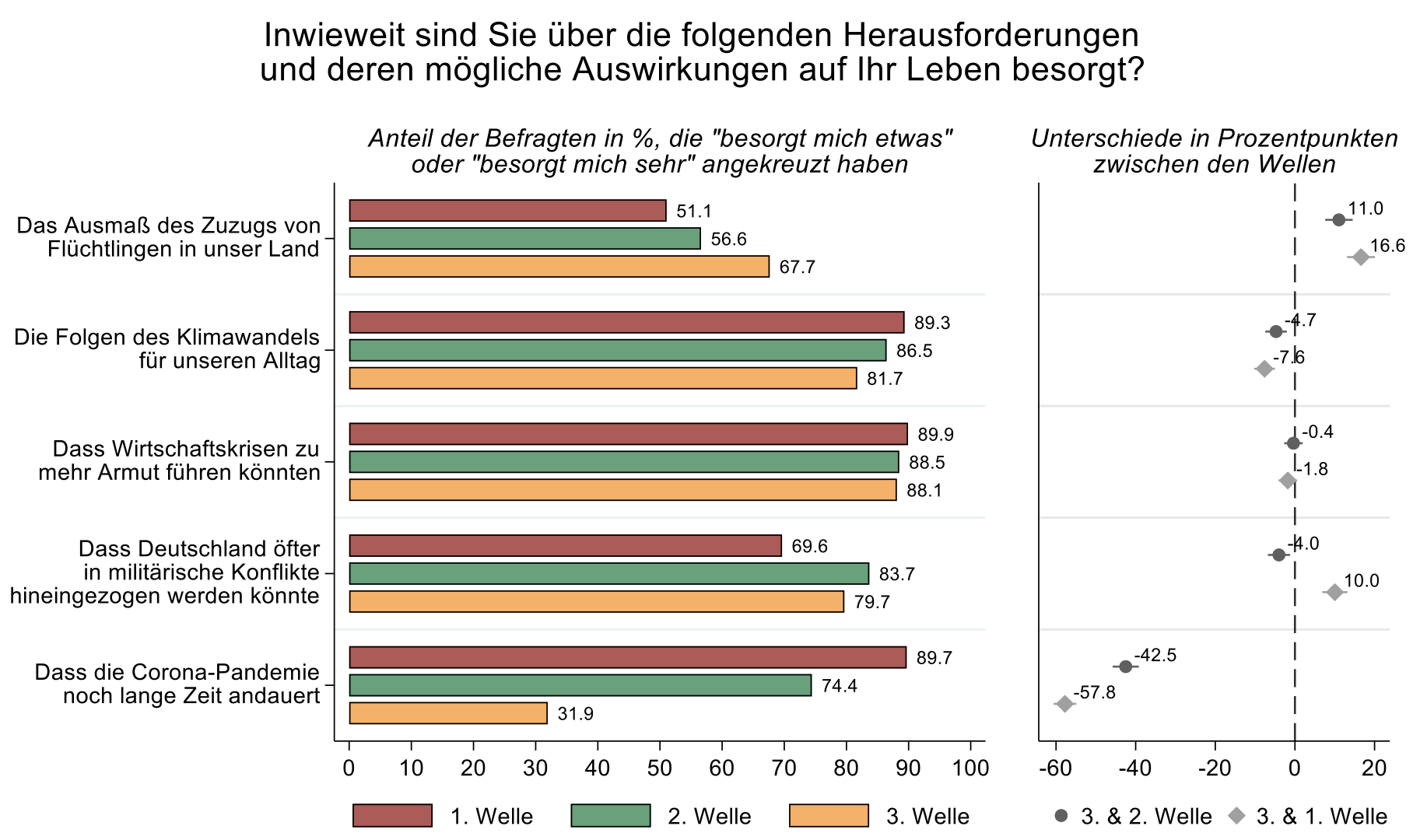

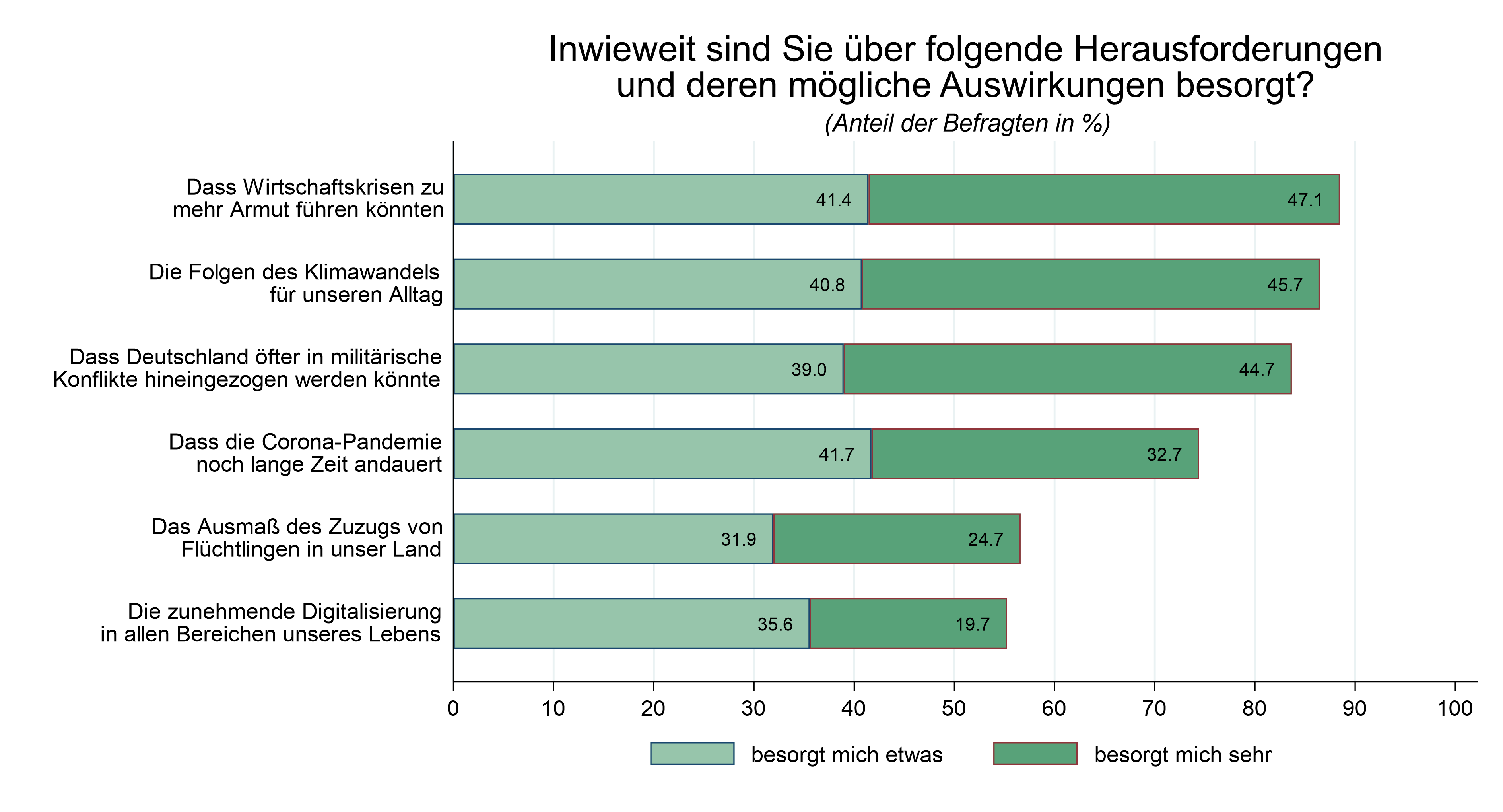

Im Jahr 2025 liegen die Besorgnisse der Menschen in Deutschland mit Blick auf ihre Wahrnehmungen weltpolitischer wie auch nationaler Entwicklungen und Zustände auf einem sehr hohen Niveau (vgl. Abbildung 1).

Sorgen in Bezug auf das Thema Flüchtlingszuwanderung und Krieg haben im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen. Die Anteile derer, die darüber „etwas“ oder „sehr“ besorgt sind, sind seit 2021 um 17.9 (Zuzug geflüchteter Menschen) bzw. 15.5 Prozentpunkte (dass Deutschland in militärische Konflikte hineingezogen werden könnte) gestiegen. Demgegenüber bleiben die Raten derer, die zumindest etwas Besorgnisse wegen des Klimawandels äußern, mit über achtzig Prozent zwar weiterhin hoch, haben aber seit 2021 um 11.3 Prozentpunkte abgenommen. Die Verbreitung von Sorgen im Hinblick auf wachsende Armut aufgrund von Wirtschaftskrisen in Deutschland aufgrund von Wirtschaftskrisen haben sich kaum verändert. Sie liegen 2025 allerdings bei 88.3% und damit unverändert weiterhin recht hoch.

| 1Die Studie wurde von 2019 bis März 2025 durch Zuwendungen des BMBF und des BMI finanziert. Seit 2025 wird MOTRA in einer zweiten Förderphase durch das BMBFT, das BMI und das BMBFSJ gefördert. Alle hier berichteten Auswertungen wurden mit gewichteten Daten vorgenommen. Die Ergebnisse sind repräsentativ und für die erwachsenen Einwohner*innen Deutschlands gültig. |

Abbildung 1: Verbreitung von Besorgnissen (% „etwas besorgt“ oder „sehr besorgt“) angesichts gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen nach Themengebiet und Erhebungsjahr (Frage: „Inwieweit sind Sie über die folgenden Herausforderungen und deren mögliche Auswirkungen auf Ihr Leben besorgt?“ ) (MiD 2021-2025, gewichtete Daten)

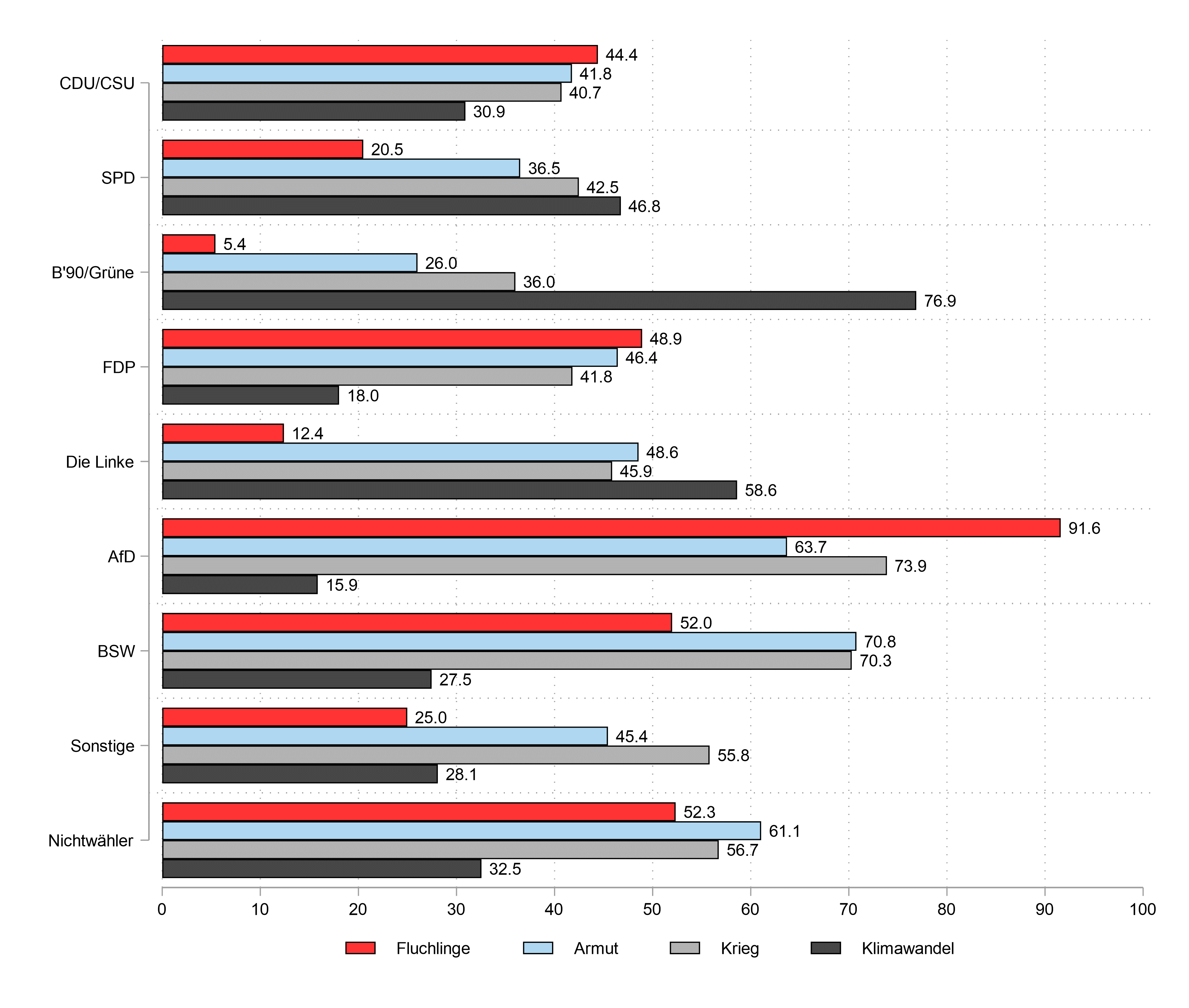

Die Verbreitung der verschiedenen Sorgen unterscheiden sich allerdings ganz erheblich in Abhängigkeit von den politischen Orientierungen und Parteipräferenzen der befragten Bürgerinnen und Bürger. Diese Präferenzen wurden über die sogenannte Sonntagsfrage erhoben. Nimmt man die besonders starke Ausprägung der Besorgnissen zum Maßstab („besorgt mich sehr“) dann zeigt sich für 2025 bei der weit überwiegenden Mehrheit (91%) derer, die eine Wahlpräferenz für die AfD angeben, eine solche enorme Besorgnis mit Blick auf den Zuzug von Geflüchteten. Die entsprechenden Raten den potenziellen Wähler*innen von CDU/CSU (44.4%) und BSW (52.0%) sind im Vergleich dazu deutlich niedriger. Am niedrigsten sind diese Anteile bei Anhänger*innen von Bündnis90/Grüne mit 5.4% und der Linken mit 12.4% (vgl. Abbildung 2).

Starke Besorgnisse wegen Armut/Wirtschaftskrise sind bei Anhänger:innen der AfD (63.7%) und des BSW (70.8%) besonders verbreitet. Sorgen mit Blick auf eine mögliche Kriegsbeteiligung Deutschlands machen sich gleichfalls die potentiellen Wähler:innen des BSW mit 70.3% und der AfD mit 73.9% am häufigsten. Der Klimawandel bereitet demgegenüber vor allem Wähler:innen der Parteien B‘90/Grüne (74%), sowie etwas gehäuft auch denen der Linken (58.6%) sowie der SPD (46.8%) starke Sorgen. Anhänger:innen der anderen Parteien äußern hier deutlich seltener große Sorgen (zwischen 15.9% bei der AfD über 18.0% bei der FDP und 27.5% beim des BSW bis hin zu 30.9% bei der CDU).

Es findet sich damit ein Gesamtbild, wonach die Wähler*innen der links- sowie rechtsautoritären populistischen Parteien AfD und BSW besonders stark von Sorgen gelenkt werden. Bei der AfD gilt dies vor allem für Sorgen in Bezug auf Flucht/Migration und Armut. Bei der BSW stehen Krieg und Armut im Zentrum.

Bei Bündnis90/Grüne sowie der Linken und der SPD dominiert demgegenüber der Klimawandel mit Spitzenwerten der Besorgnisraten.

Abbildung 2: Anteile der Befragten, die „sehr besorgt“ sind nach Problemfeld und Parteipräferenz (MiD 2025, gewichtete Daten; Angaben in %)

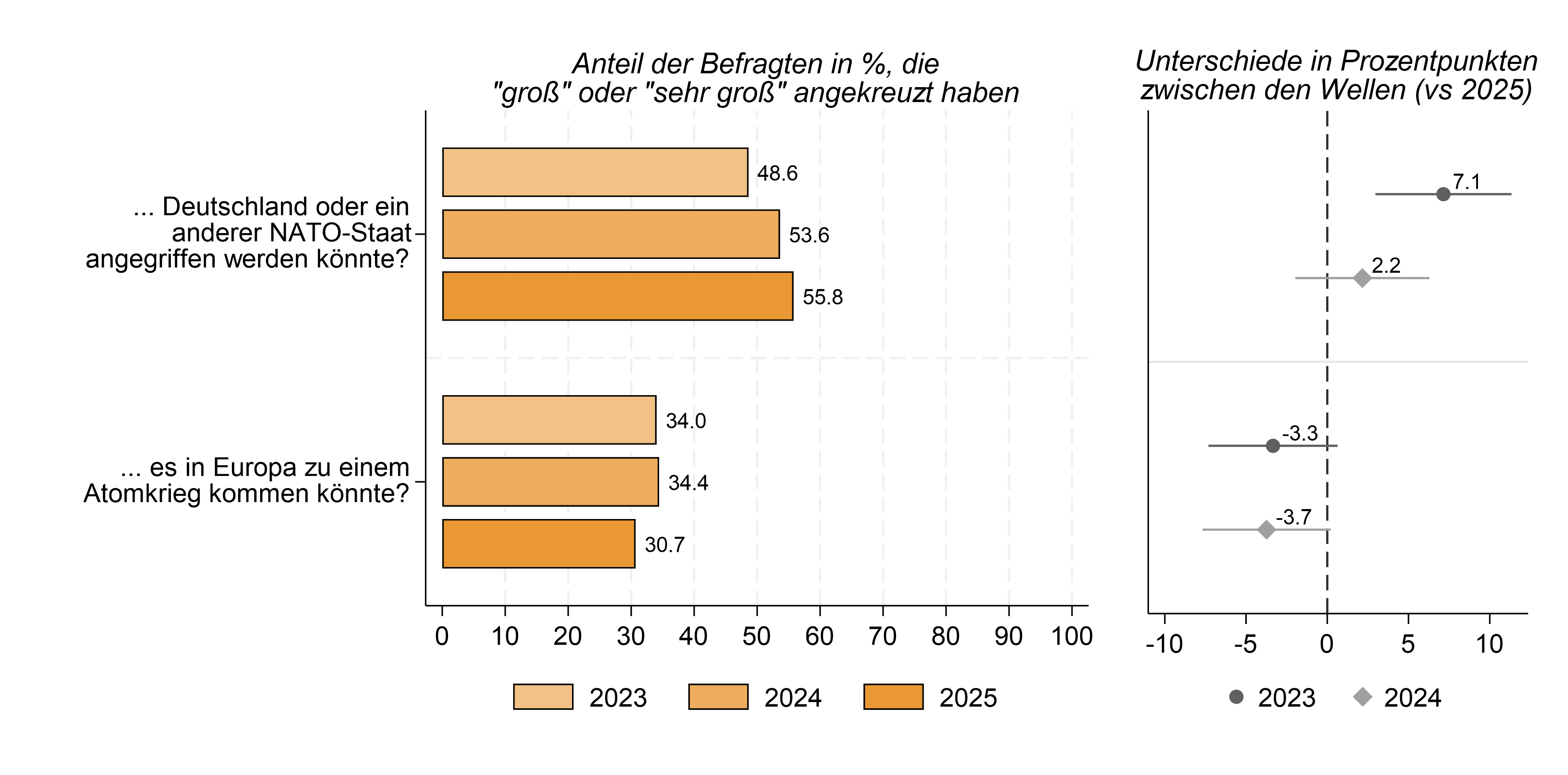

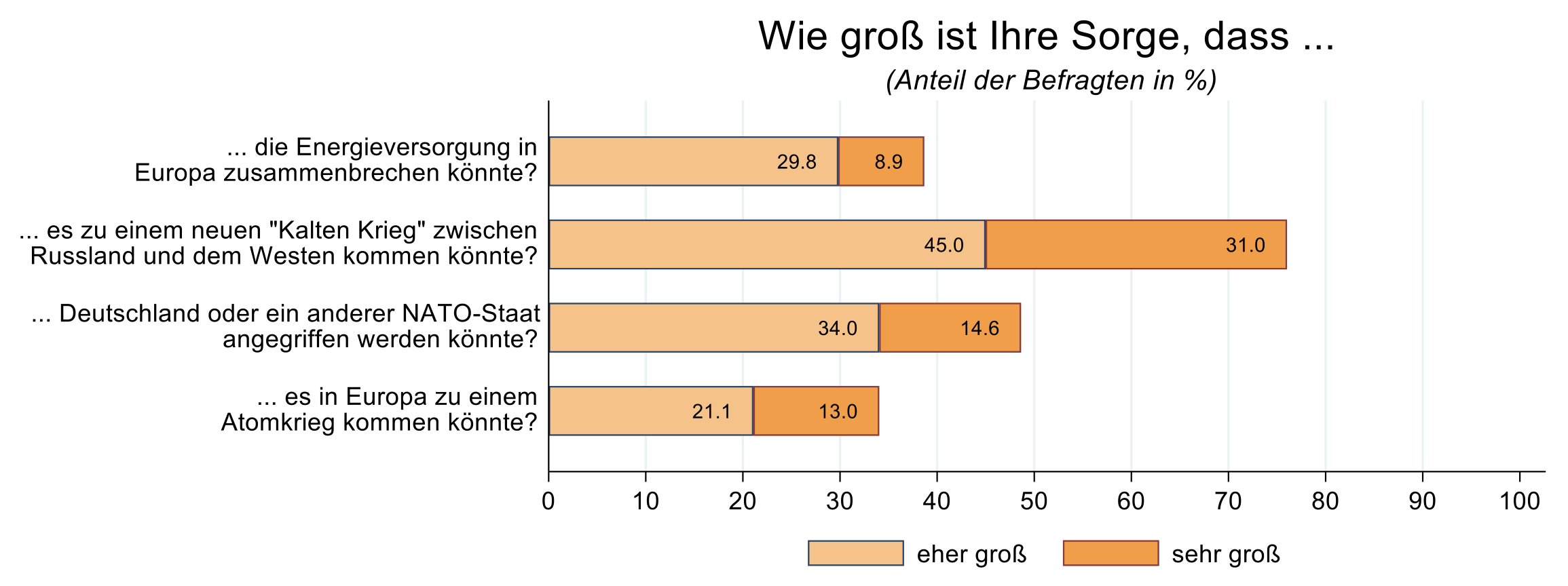

Werden mit Krieg assoziierte Besorgnisse vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der Ukraine weiter konkretisiert, dann ist zu erkennen, dass die Sorge, ein NATO-Staat könnte angegriffen werden, im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2023 um 7.1 Prozentpunkte zugenommen hat. Sie betrifft mit 55.8% aktuell mehr als die Hälfte der Stichprobe.

Bei etwa einem Drittel (30.7%) bestehen zudem große Sorgen, dass es in Europa zu einem Atomkrieg kommen könnte. Dieser Anteil ist gegenüber den Vorjahren zwar etwas zurückgegangen, liegt aber immer noch bei knapp einem Drittel der dazu Befragten.

Abbildung 3: Verbreitung „großer“ oder „sehr großer“ spezifisch kriegsbezogener Besorgnisse (Angaben in %; MiD 2023-2025; gewichtete Daten)

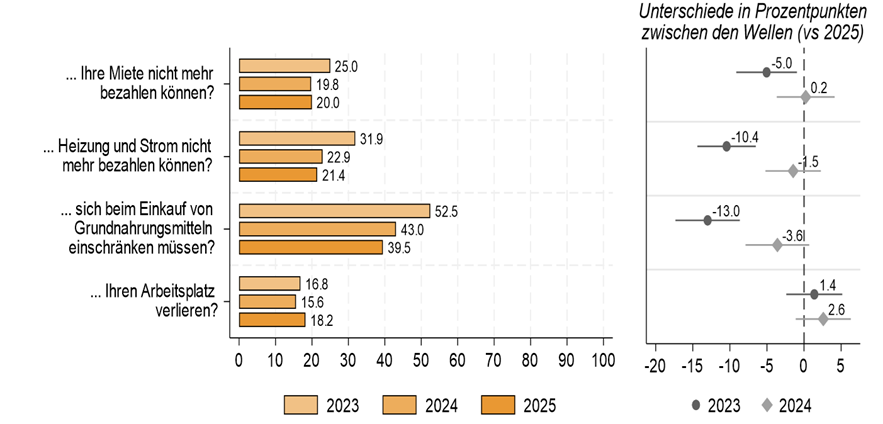

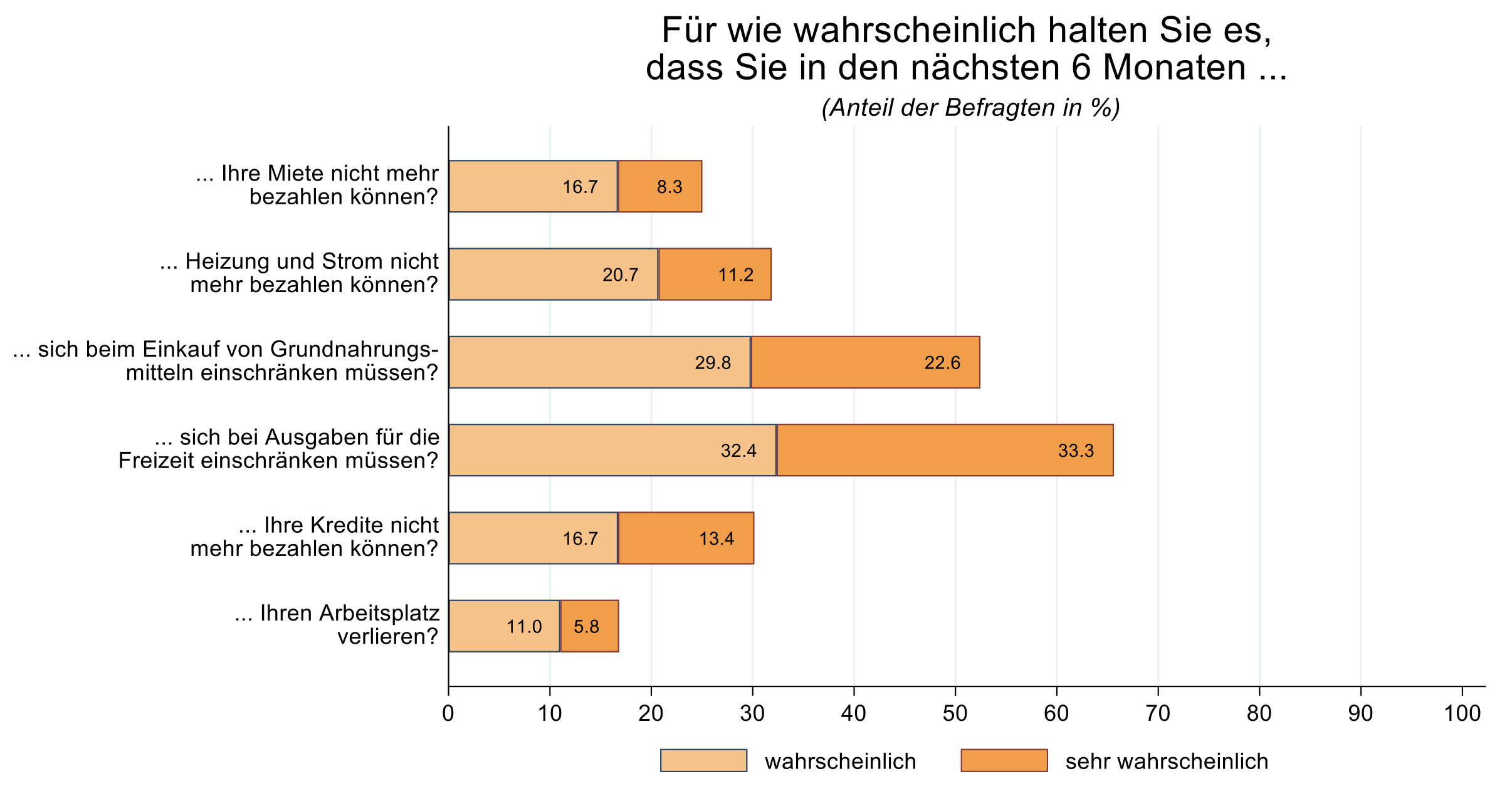

Abseits von Flucht/Migration/Zuwanderung sowie Krieg und Klimawandel spielen auch die Entwicklungen der wirtschaftlichen Situation in zum Teil ganz unmittelbar im persönlichen Alltag spürbarer Form eine wichtige Rolle für viele Menschen. Die Teilnehmenden waren in dieser Hinsicht gebeten worden, ihre Zukunftsperspektiven einzuschätzen. Sie sollten angeben, wie wahrscheinlich es ihrer Meinung nach ist, dass sie selbst in den nächsten sechs Monaten in unterschiedlichen Formen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.

Ein Fünftel (20.0%) hält es für „wahrscheinlich“ bis „sehr wahrscheinlich“, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Ein ähnlich hoher Anteil (21.4%) glaubt, demnächst sich zukünftig im Alltag sogar beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln einschränken müssen. Einen Arbeitsplatzverlust befürchten 18.2%. Dieser Wert hat sich zwischen 2024 und 2025 zwar nur geringfügig verschlechtert, liegt aber angesichts der zentralen Bedeutung der Arbeitsplatzsicherheit sehr wohl auf einem relevant hohen Niveau.

Abbildung 4: Erwartete persönliche wirtschaftlicher Belastungen in den nächsten 6 Monate: Prozent Befragte, die das für „wahrscheinlich“ oder „sehr wahrscheinlich“ halten. (MiD 2023 - 2025, gewichtete Daten, Angaben in %)

In einer Gesamtschau sind somit seit 2023 die subjektiv befürchteten ökonomischen Einschränkungen und Belastungen überwiegend nicht gestiegen; in einigen Bereichen sind sogar Verbesserungen zu erkennen. Ein Niveau von etwa einem Fünftel der Menschen, die glauben demnächst Mieter und Strom nicht mehr bezahlen zu können, ist aber gleichwohl als relativ hoch einzustufen. Dies gilt erst recht, wenn man betrachtet, dass mehr als ein Drittel sich im Bereich der Versorgung mit Grundnahrungsmittel glaubt einschränken zu müssen.

2. Wahrnehmung von Staat und Politik und subjektive Einschätzungen gesellschaftlicher Entscheidungsträgern

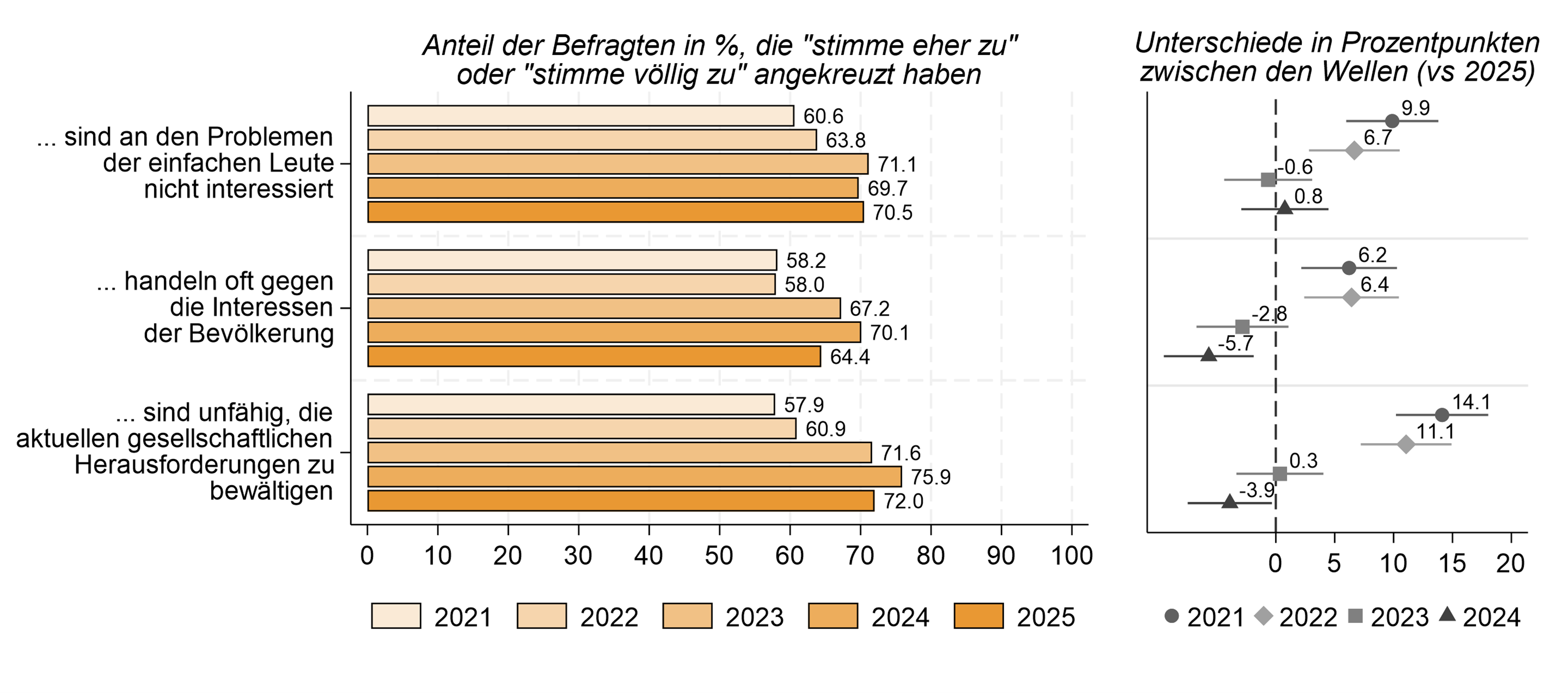

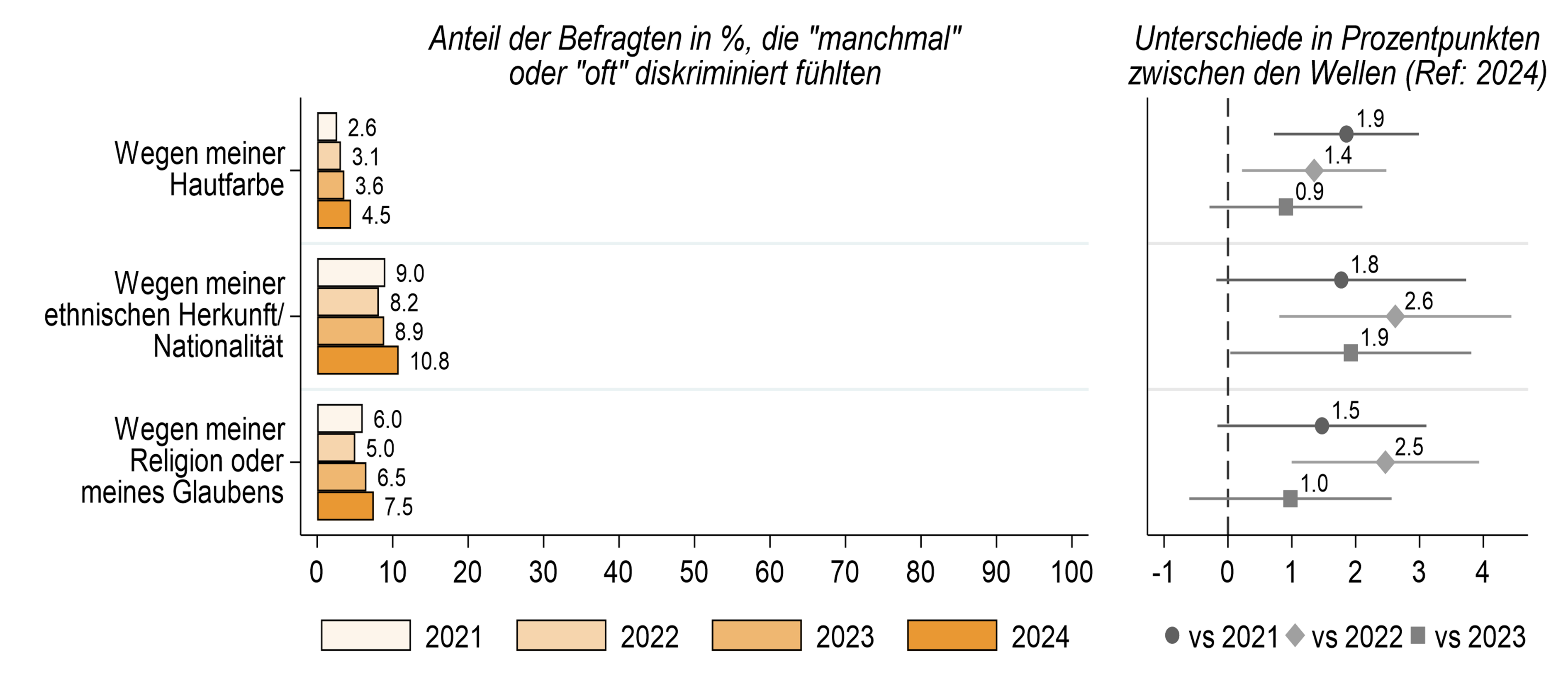

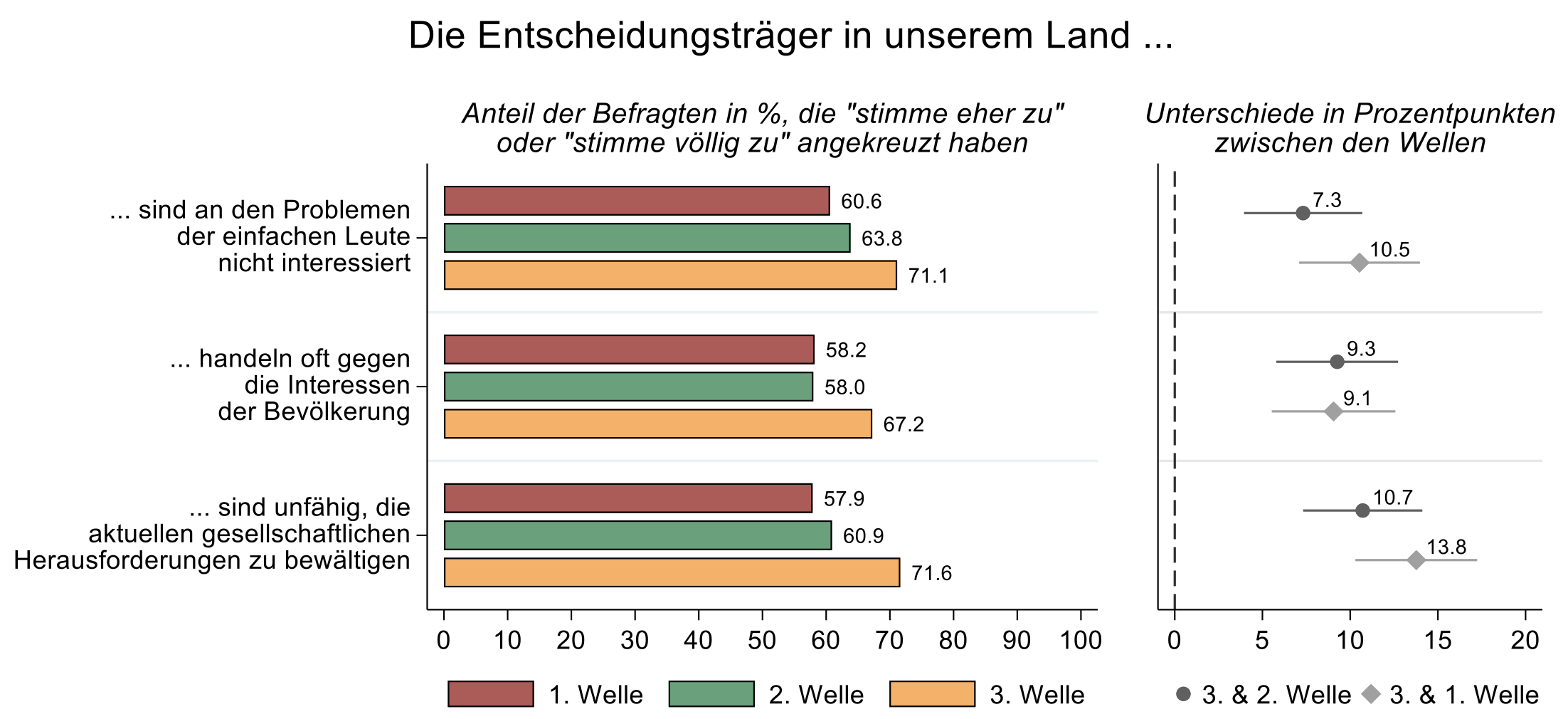

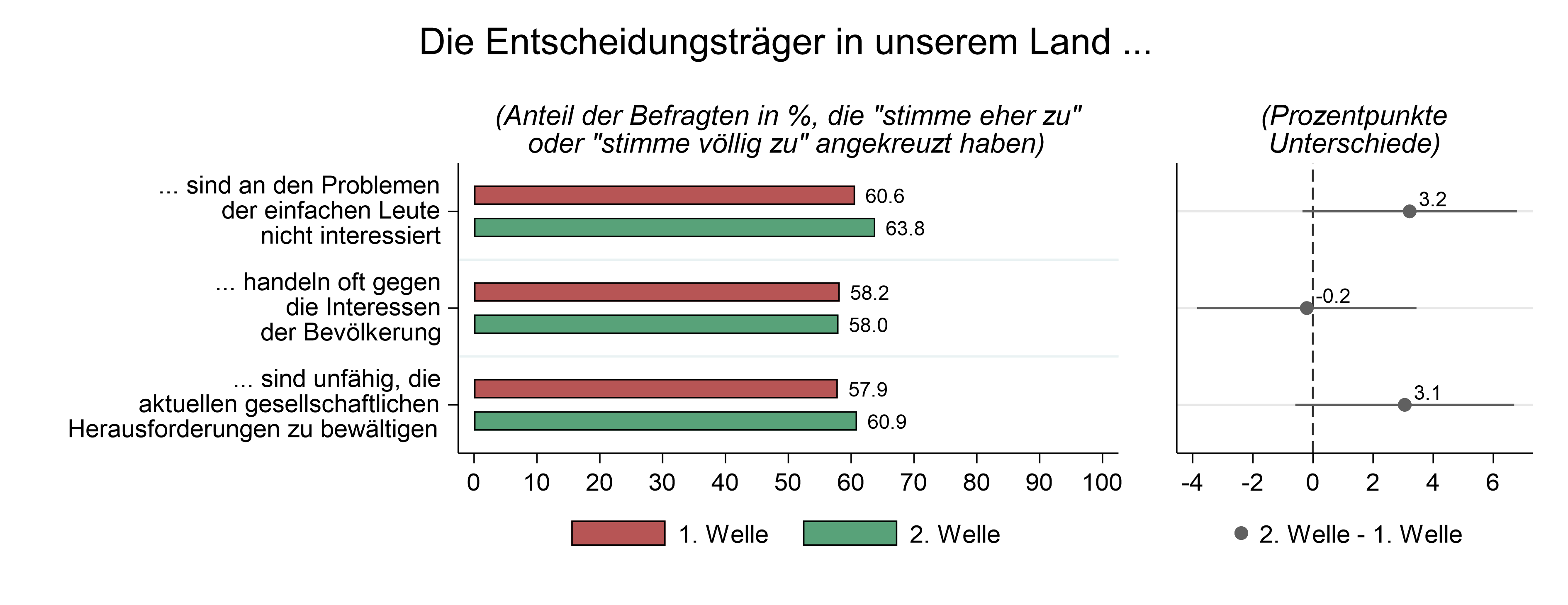

Die Mehrheit der Bürger:innen hält schon seit längerer Zeit wichtige gesellschaftliche Entscheidungsträger in Deutschland mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen, vor denen sie unser Land gestellt sehen, für nicht hinreichend kompetent und auch nicht für angemessen auf die Probleme der Mehrzahl der Menschen ausgerichtet.

2025 stimmen 70.5% der Aussage zu, dass die gesellschaftlichen Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sich nicht für die Probleme der einfachen Leute interessieren. 64.4% glauben, dass die gesellschaftlichen Führungskräfte oft gegen die Interessen der Bevölkerung handeln. 72.0% sind zudem der Ansicht, die Verantwortlichen seien gar nicht in der Lage, die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen (vgl. Abbildung 5).

Die Zustimmung zu diesen drei Aussagen ist seit 2021 deutlich um +9.9 (Desinteresse an Problemen der einfachen Leute), +6.3 (Handeln gegen die Interessen der Bürger) bzw. +14.1 Prozentpunkte (Unfähigkeit, die Probleme zu lösen) gewachsen. Zwar finden sich 2025 im Vergleich zum Vorjahr in zwei Bereichen leichte Rückgänge dieser negativen Sicht auf Kompetenzen und Motivation der Eliten bzw. Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, diese sind aber nicht signifikant. Eine klare Trendwende ist 2025 nicht zu erkennen.

Abbildung 5: Entwicklung der subjektiven Bewertungen gesellschaftlicher Entscheidungsträger (MiD 2021-2025, gewichtete Daten)

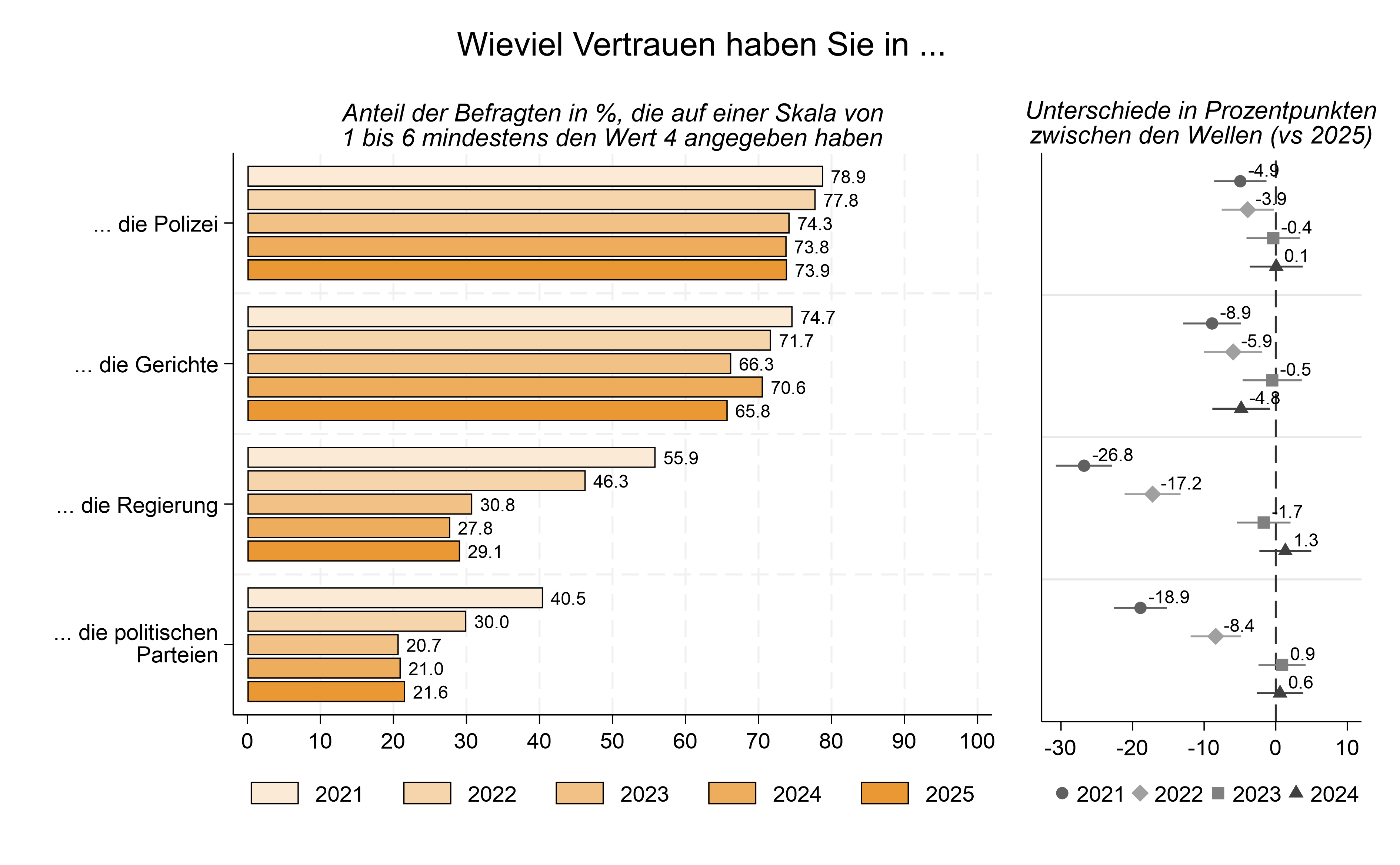

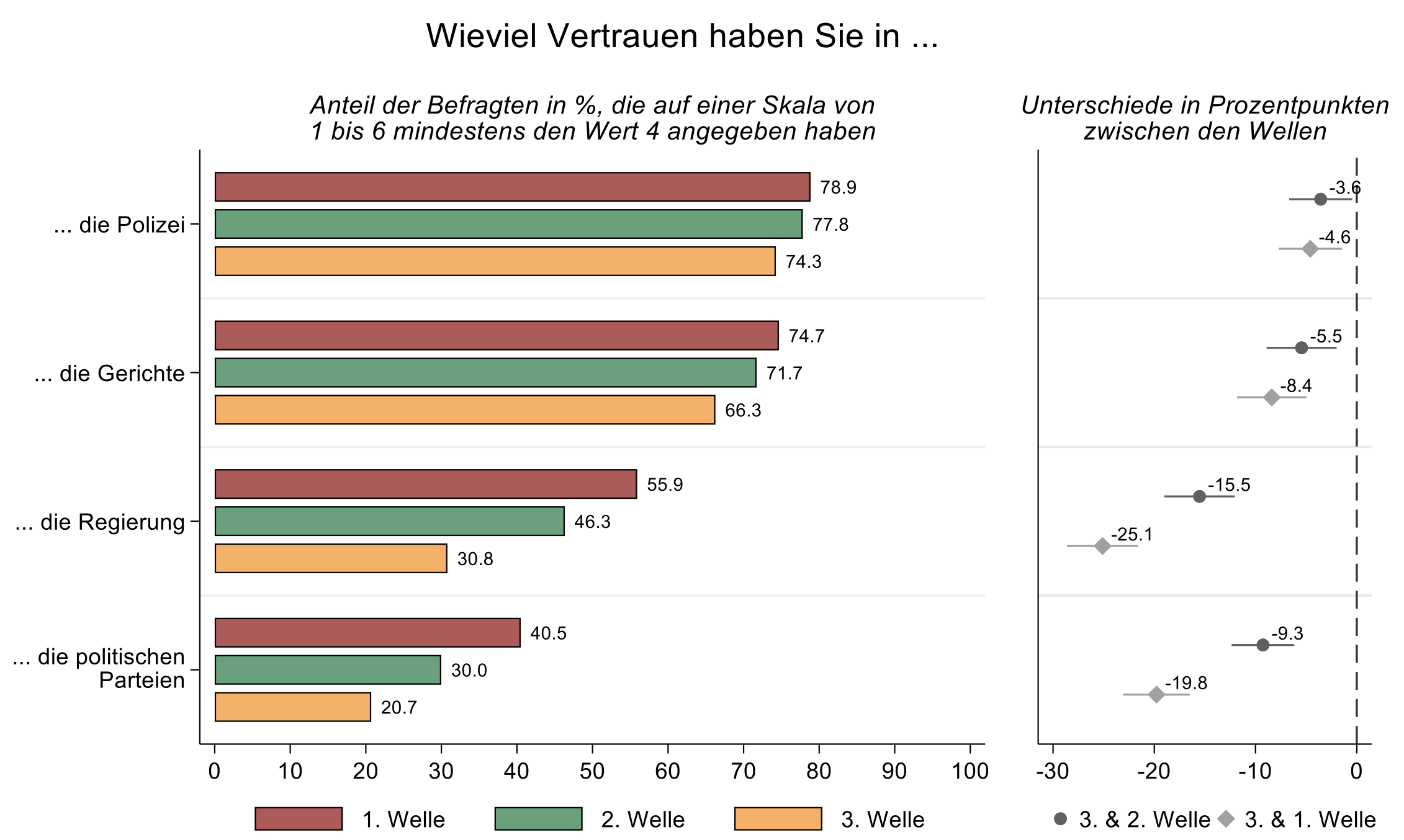

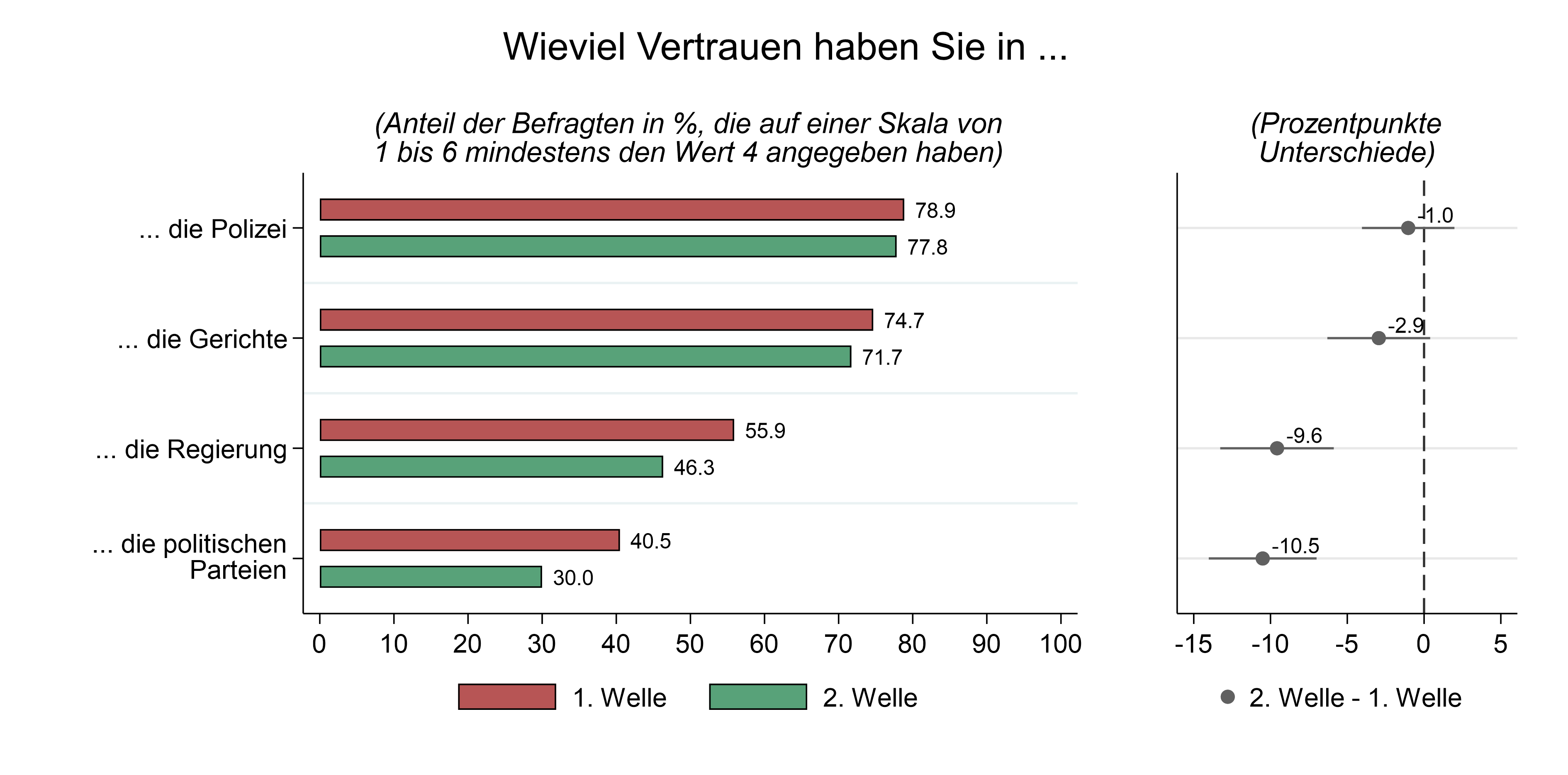

Im Einklang damit zeigen sich seit 2021 auch ganz erhebliche Rückgänge des Vertrauens der Bürger*innen, die vor allem Regierung und Parteien, also die Politik betreffen. Dieser Trend ist, wenn auch etwas schwächer ausgeprägt, mit Blick auf staatliche Institutionen wie Polizei und Gerichtsbarkeit ebenfalls zu finden (vgl. Abbildung 6).

Mit 73.9% ist nach die Rate derer, welche der Polizei vertrauen, im Vergleich der hier thematisierten Institutionen am höchsten (die Rate bezieht sich auf die Zusammenfassung der Werte von 4 bis 6 auf einer Skala von 1 bis 6). Das Vertrauen in diese in vielen Umfragen immer wieder als besonders hoch vertrauenswürdig angesehene Institution hat sich jedoch um 5.0 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021 verringert. Seit 2023 hat sich das auch nicht wieder gebessert.

Das Vertrauen in die Gerichte ist mit 65.8% im Jahr 2025 im Vergleich der staatlichen Institutionen am zweithöchsten. Im zeitlichen Vergleich handelt es sich aber in Bezug auf die Gerichtsbarkeit um die niedrigste Vertrauensrate seit 2021. Sie liegt 8.9 Prozentpunkte niedriger als 2021 und hat vor allem in Relation zu 2024 deutlich weiter abgenommen (um 4.8 Prozentpunkte).

In Bezug auf Regierung und politische Parteien hatte das Vertrauen von 2021 bis 2024 besonders stark abgenommen. Das Vertrauen in die Regierung lag 2021 bei 55.9% und ist danach bis 2024 auf 27.8% gesunken, hat sich in der Zeit also etwa halbiert. Im Jahr 2025 liegt diese Rate dann zwar wieder um 1.3 Prozentpunkte höher. Die für 2025 erkennbare Quote von 29.1% unterscheidet sich damit aber nicht signifikant von der des Vorjahres. Im Vergleich zu 2021 beträgt der Verlust des Vertrauens in die Regierung immer noch 26.8 Prozentpunkte. Eine klare Trendwende ist nicht zu erkennen.

Abbildung 6: Entwicklung des Vertrauens in Politik und staatliche Institutionen (MiD 2021-2025, gewichtete Daten)

Das Vertrauen in die politischen Parteien lag im Jahr 2021 bei 40.5%. Im Jahr 2025 fällt es mit nur noch 21.6% statistisch signifikant um 18.9 Prozentpunkte niedriger aus. Von 2024 zu 2025 ist auch hier kaum eine Änderung zu erkennen. Das Vertrauen in politische Parteien, die für die Abläufe in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft eine besondere Bedeutung haben, ist weiterhin sehr gering und mehrheitlich nicht gegeben.

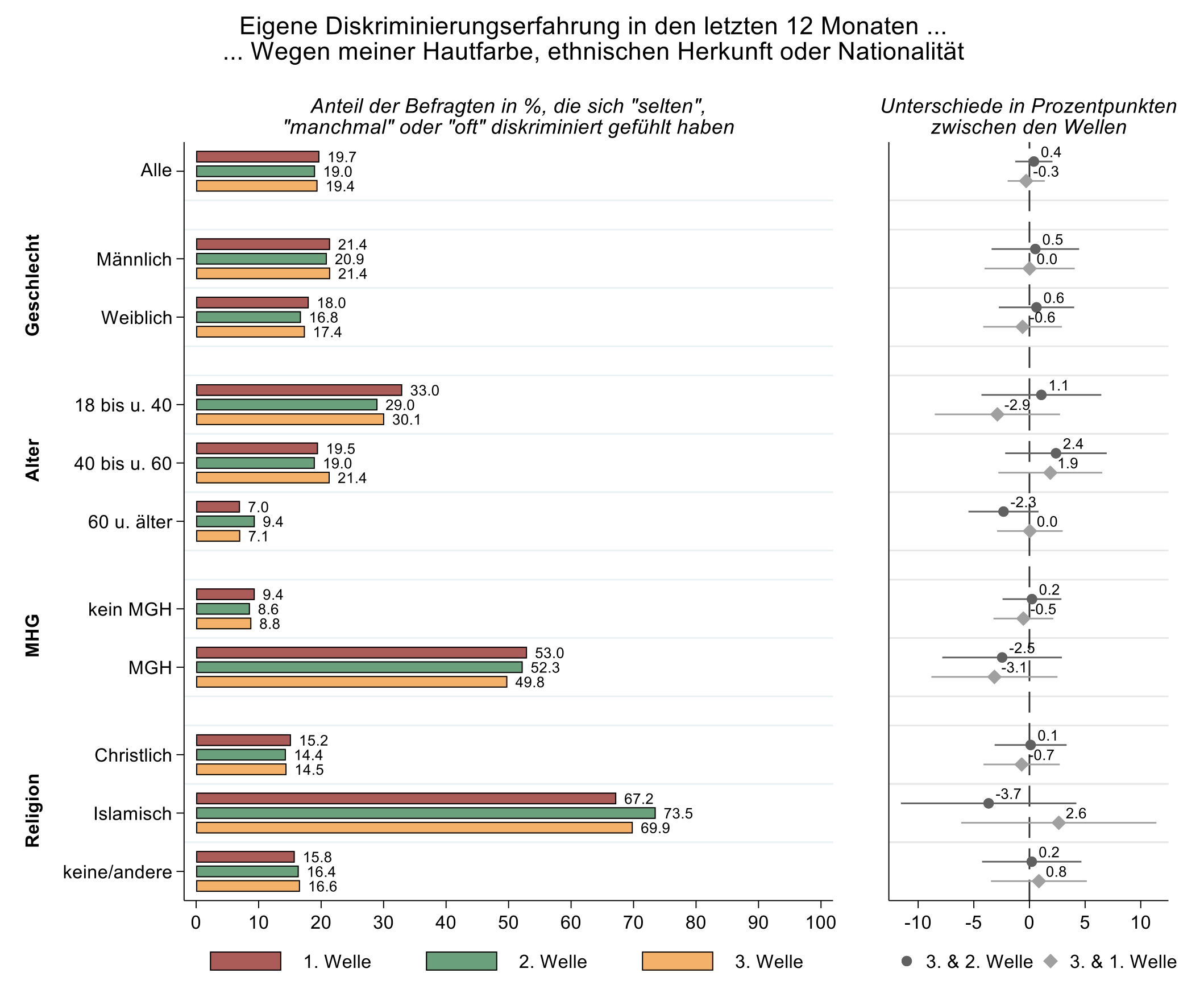

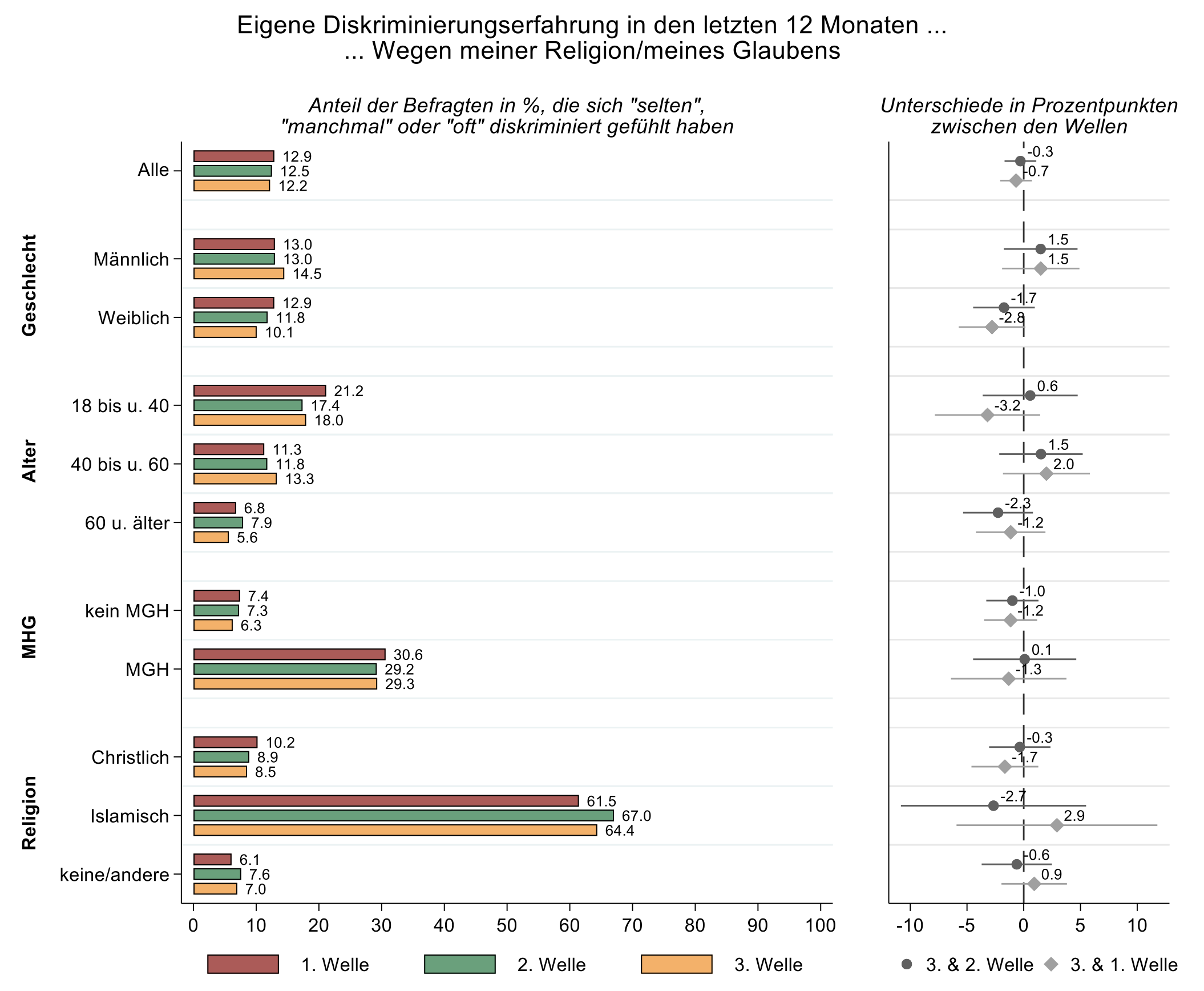

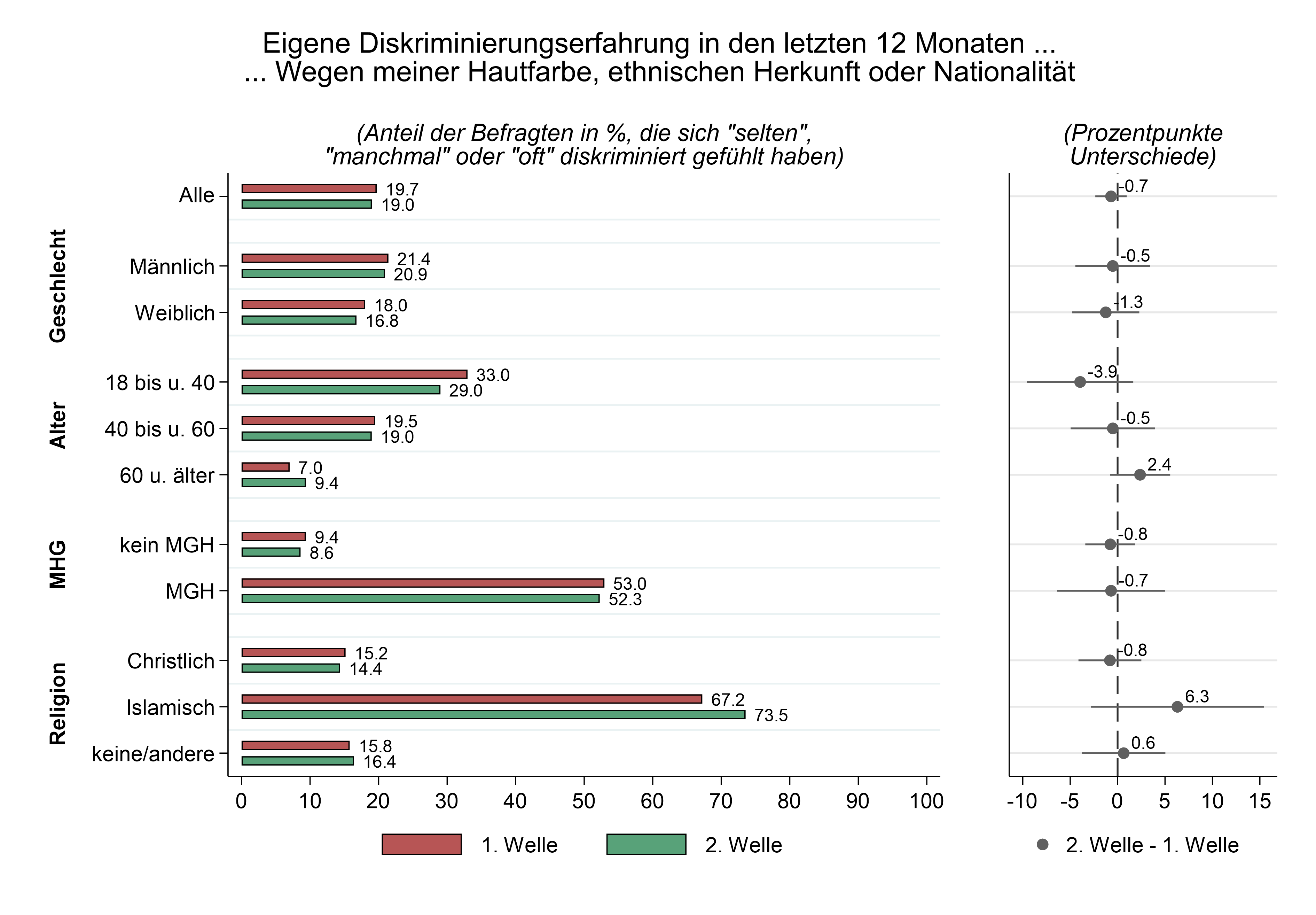

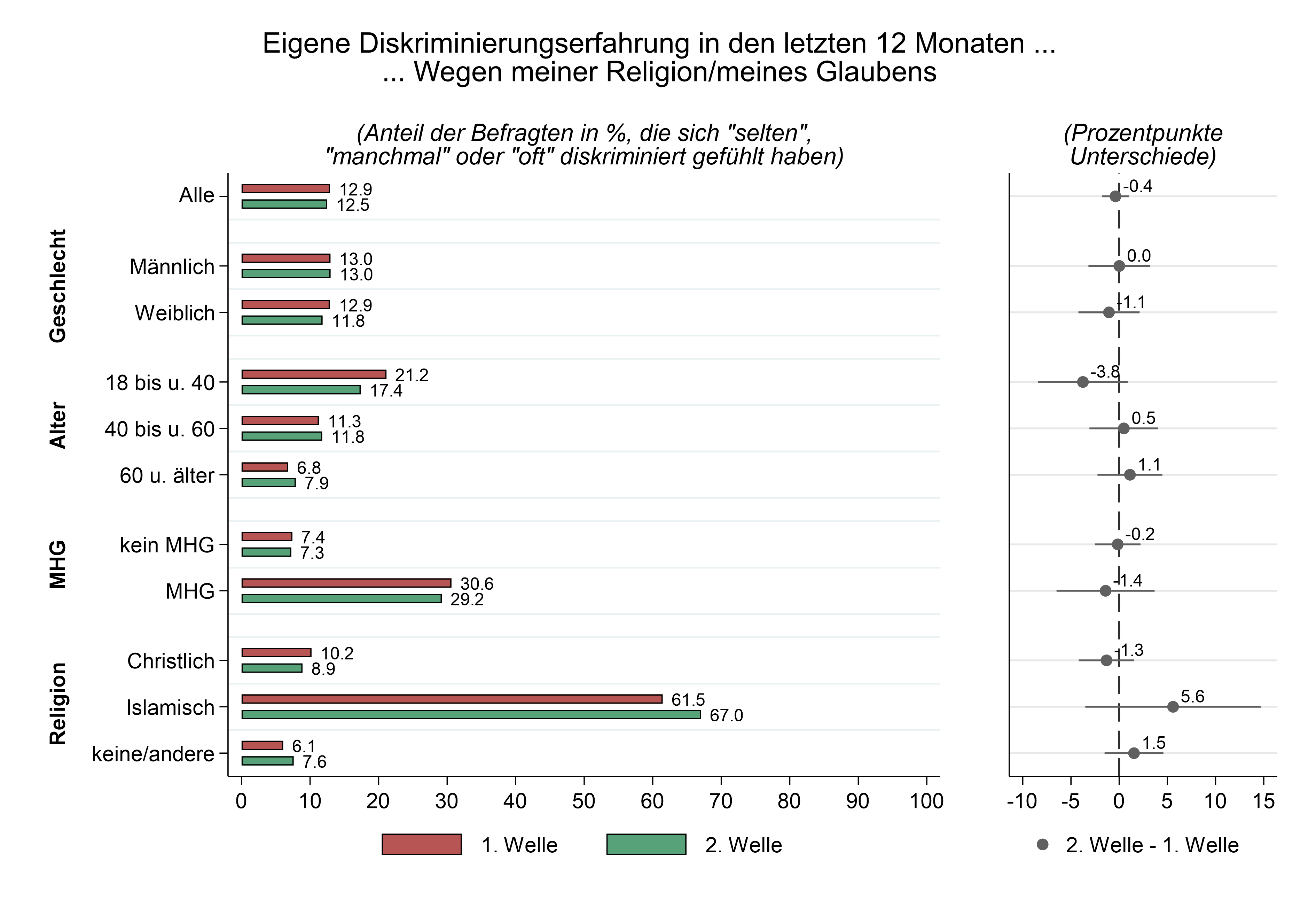

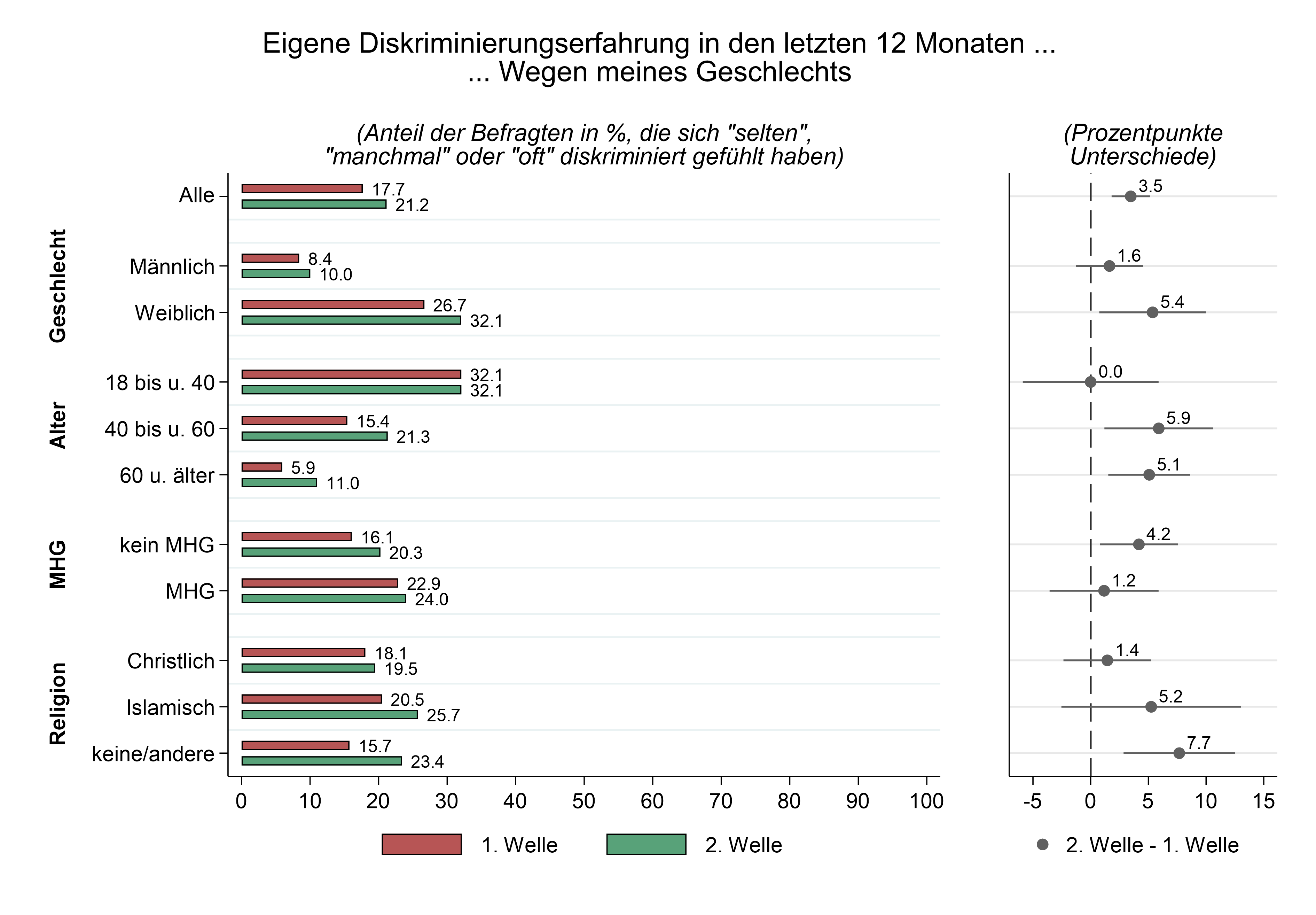

3. Individuelle Diskriminierungserlebnisse und subjektive Wahrnehmungen kollektiver Marginalisierungen der Eigengruppe

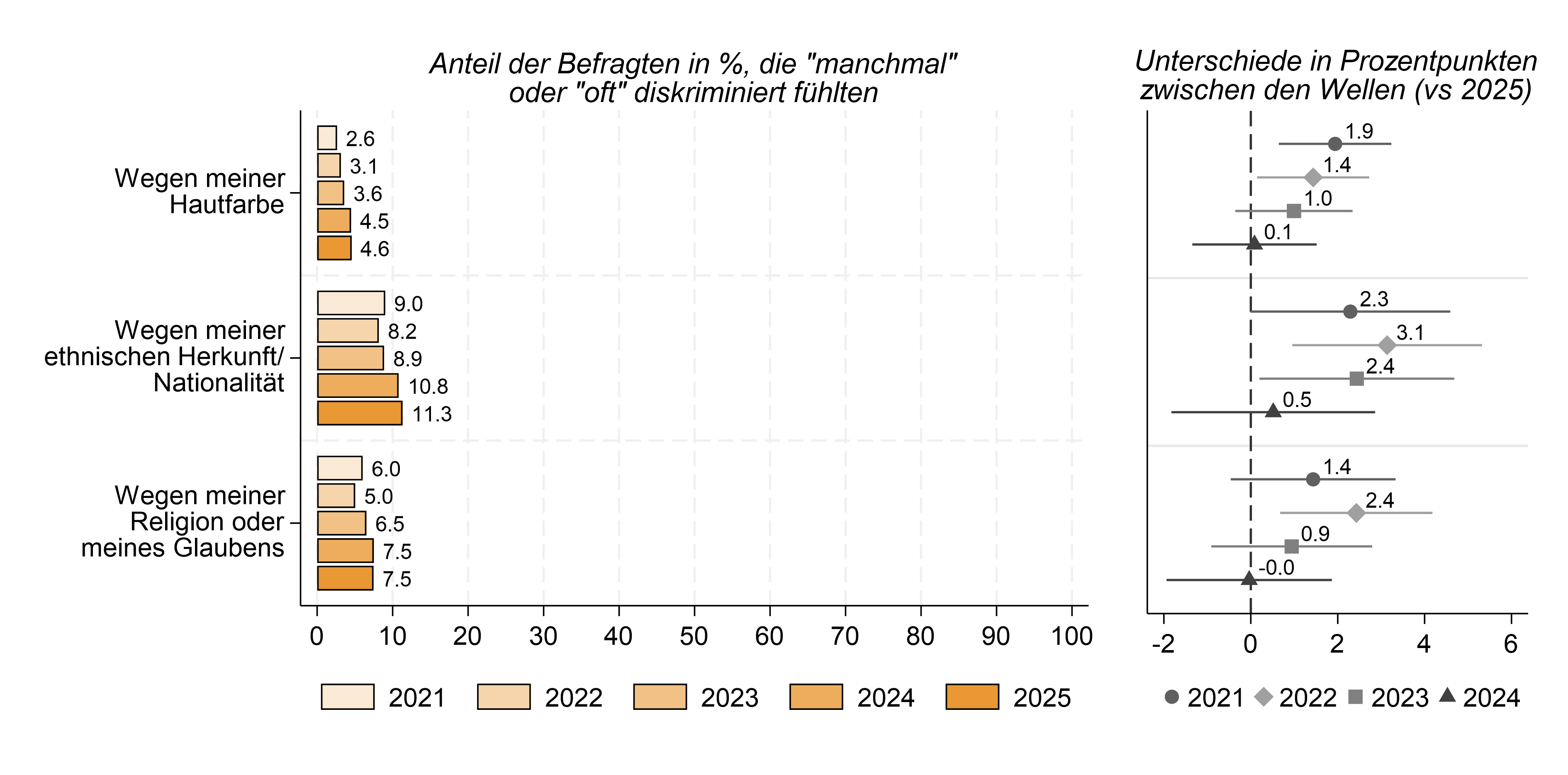

Betrachtet man zunächst die Gesamtstichproben im Verlauf der Jahre, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass die persönliche Betroffenheit durch Vorurteile, Ausgrenzungen oder Diskriminierungserfahrungen, hier erfasst in Bezug auf eigene Erlebnisse in den letzten 12 Monaten, eher wenig verbreitet ist. Gleichzeitig ist aber auch klar zu erkennen, dass auf diesem vermeintlich niedrigen Gesamtniveau die Raten kontinuierlich gestiegen sind (vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7: Verbreitung persönlicher Diskriminierungserlebnisse wegen Hautfarbe, ethnischer Herkunft/ Nationalität oder Religion 2021-2025 (MiD 2021-2025, gewichtete Daten)

Aufgrund ihrer Hautfarbe wurden 4.6% der Befragten des Jahres 2025 in den letzten 12 Monaten „manchmal“ oder „oft“ diskriminiert. Dieser Anteil ist seit 2021 um 2.0 Prozentpunkte signifikant angestiegen. Wegen ihrer ethnischen Herkunft oder Nationalität fühlten sich 11.3% der Befragten 2025 diskriminiert. Auch diese Rate ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen und aktuell auf dem höchsten Niveau. Unter Bezug auf ihre Religion diskriminiert wurden 2025 nach eigenen Angaben 7.5%. Auch diese Rate ist höher als 2021 und liegt 2024 und 2025 am höchsten.

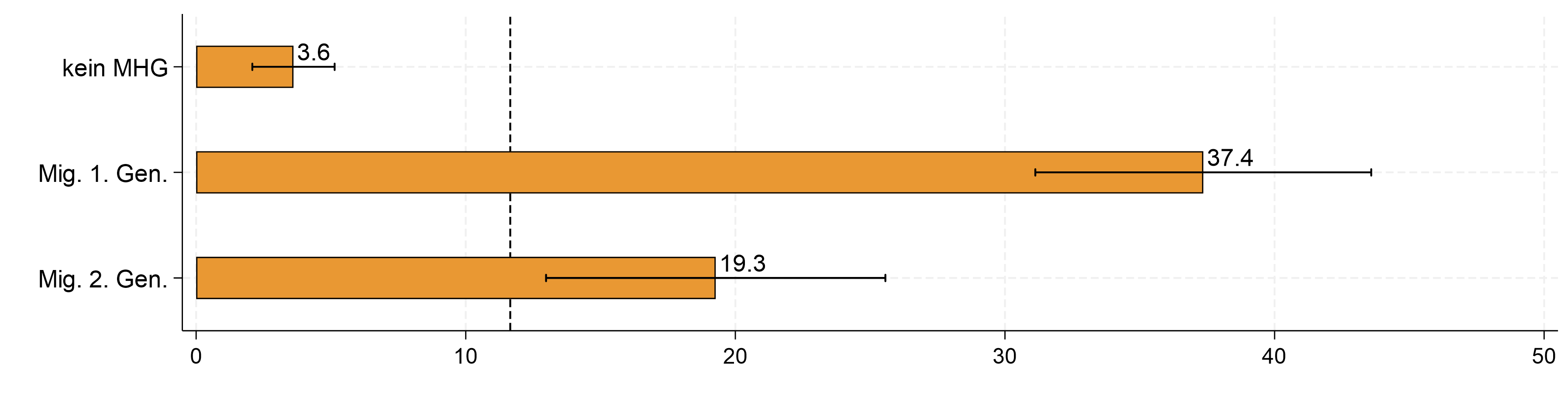

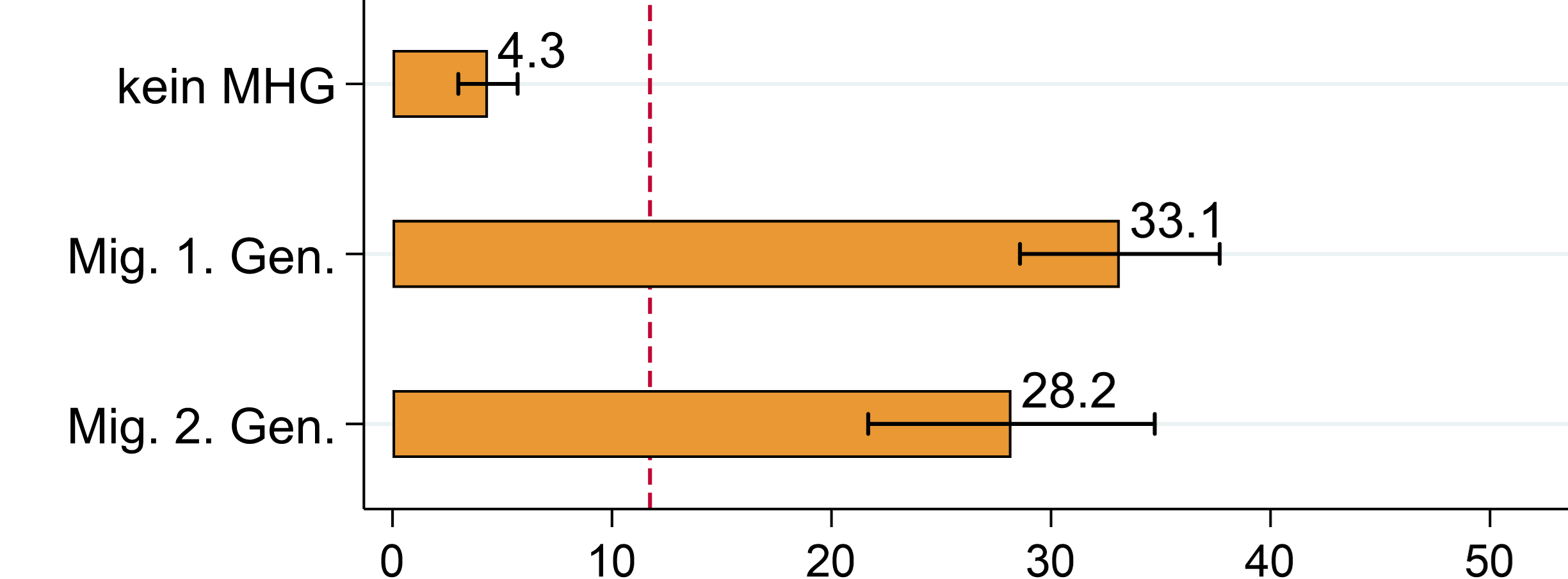

Betrachtet man die Verbreitung der Betroffenheit durch Diskriminierungserlebnisse wegen eigener Hautfarbe, ethnischer Herkunft oder Nationalität allerdings speziell für Personen mit Migrationshintergrund, zeigen sich doch recht hohe Raten in Bezug auf diese Zielgruppe (vgl. Abbildung 8).

Abbildung 8: Prozent Personen, die in den letzten 12 Monaten von Diskriminierungserlebnissen aufgrund von Hautfarbe oder Nationalität/ethnischer Herkunft betroffen waren nach Migrationshintergrund und Migrationsgeneration (% die sich „manchmal“ oder „oft“ diskriminiert fühlen; MiD 2025; gewichtete Daten)

Insbesondere Migrant:innen der ersten Generation berichten zu erheblichen Anteilen über derartige Erlebnisse in Bezug auf die letzten 12 Monate. Mehr als ein Drittel von ihnen (37.4%) wurde mehrfach, d.h. „manchmal“ oder „oft“ diskriminiert. Das ist gegenüber dem Vorjahr 2024 mit einer Rate von 33.1% ein signifikanter Anstieg um 4.3 Prozentpunkte. 19.3% der Migrant:innen der zweiten Generation (d.h. derer, die in Deutschland geboren wurden aber mindestens ein nicht in Deutschland geborenes Elternteil haben), wurden nach eigenen Angaben aus diesem Grund diskriminiert. Von den Personen ohne Migrationshintergrund fühlten sich demgegenüber nur 3.6% in einer solchen Hinsicht betroffen.

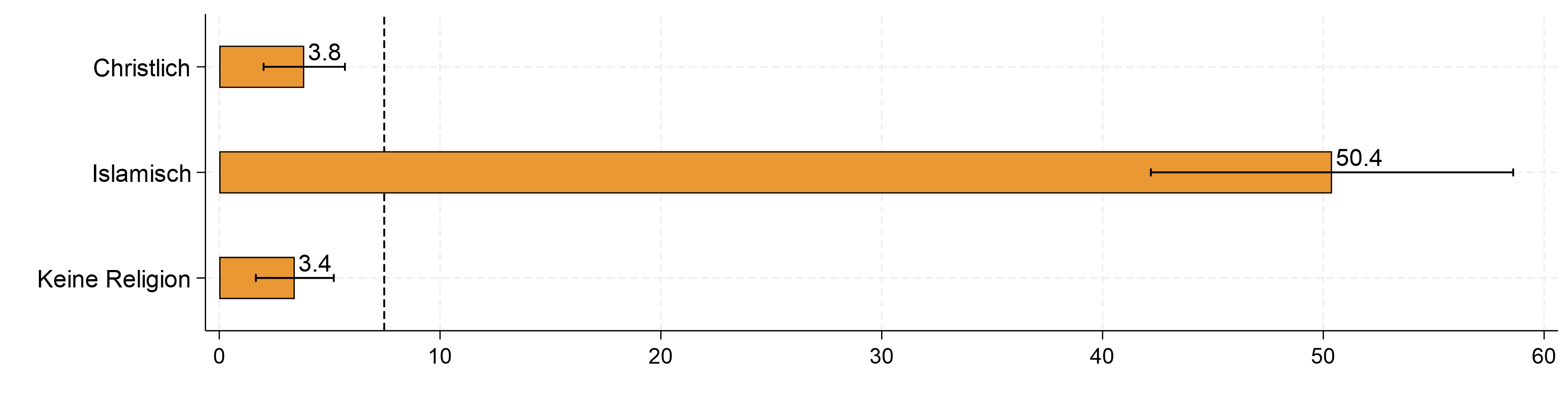

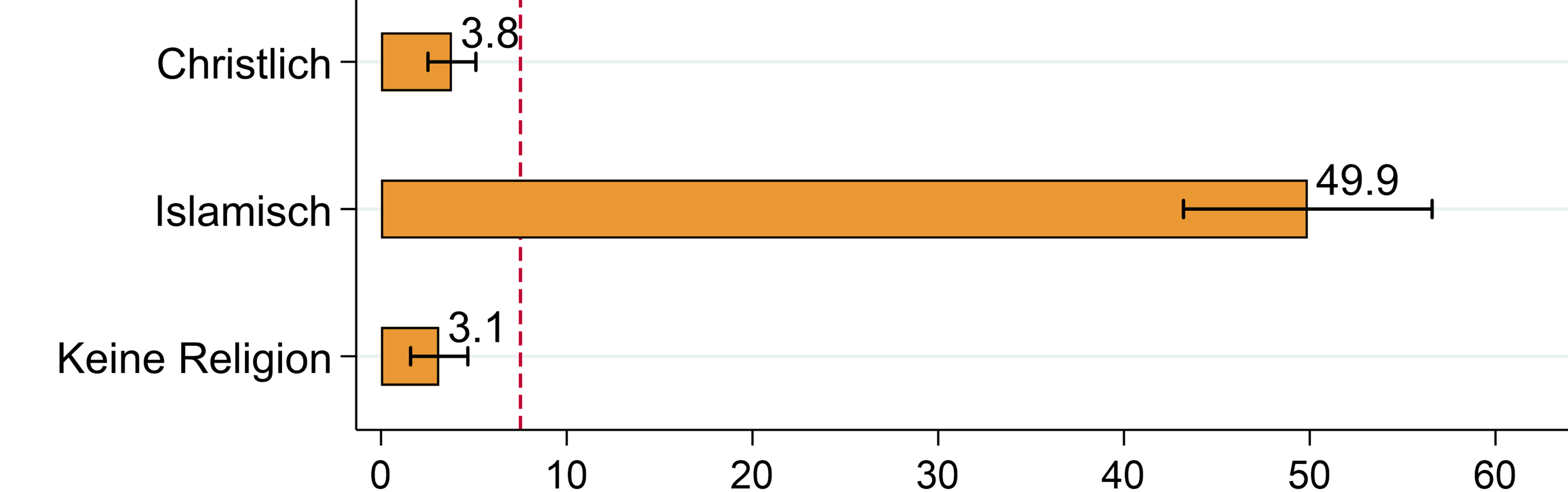

Diskriminierungen wegen der eigenen Religion wurden vor allem von muslimischen Befragten berichtet. Mehr als die Hälfte dieser Gruppe (50.4%) fühlte sich 2025 „manchmal“ bis „oft“ aufgrund ihrer Religion diskriminiert. Bei Christ:innen sind es nur 3.8%, bei Personen ohne Religionszugehörigkeit 3.4% (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Prozent der Personen, die in den letzten 12 Monaten von Diskriminierung wegen ihrer Religion betroffen waren nach Art der Religionszugehörigkeit (% „manchmal“ oder „oft“ wegen Religion diskriminiert gefühlt; MiD 2025; gewichtete Daten)

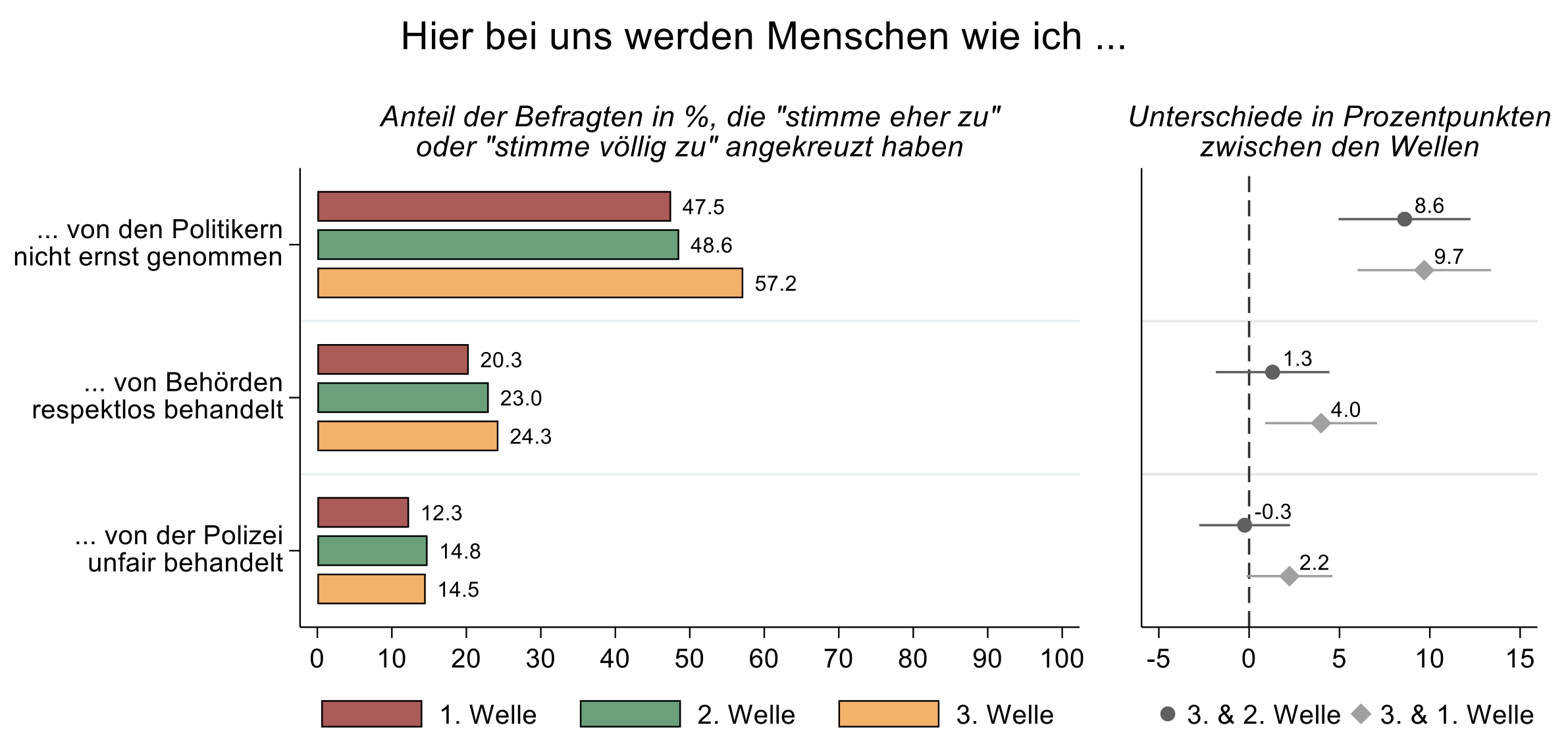

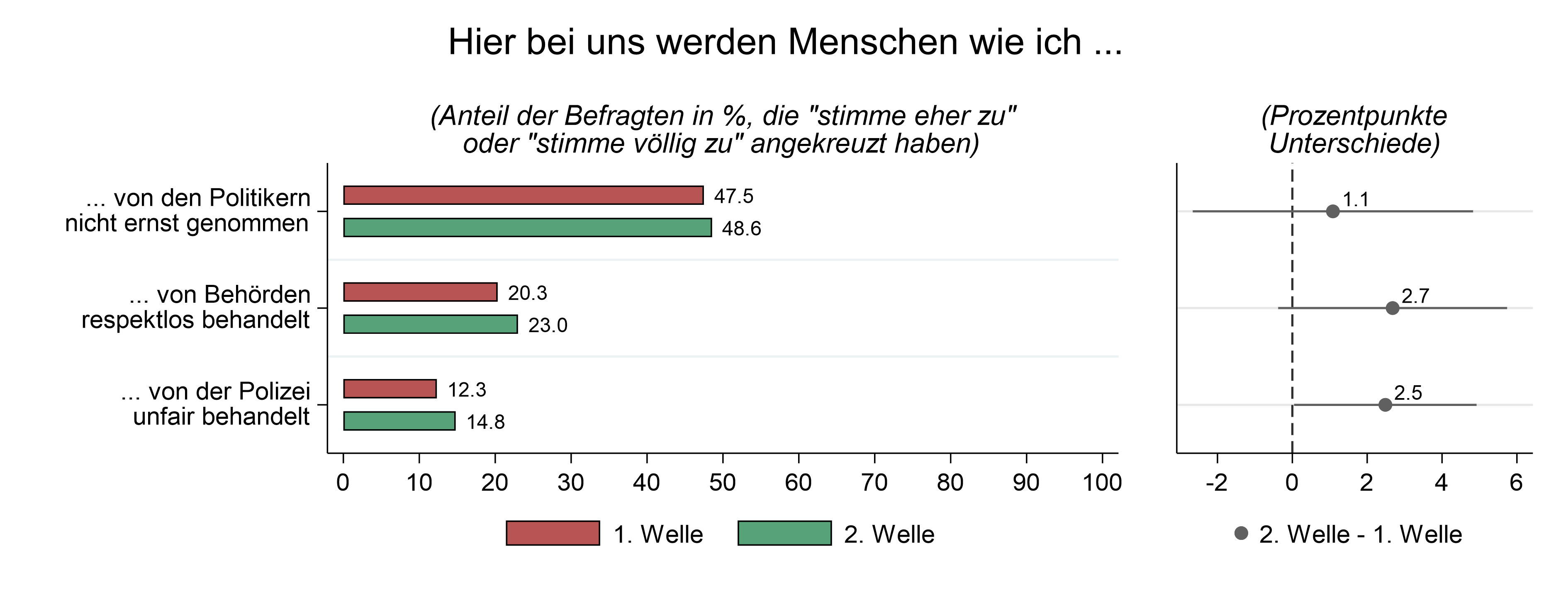

Die Studienteilnehmer:innen wurden ferner gebeten anzugeben, wie Menschen, die so sind wie sie selbst („Menschen wie ich …), generell in unserer Gesellschaft angesehen und behandelt werden. Im Vordergrund stehen bei dieser Frage sogenannte stellvertretende Viktimisierungen im Sinne der Wahrnehmung einer Ungleichbehandlung und Benachteiligung von Personen aus der eigenen Referenzgruppe, mit der man sich identifiziert und der man sich zugehörig fühlt.

Solche Marginalisierungserfahrungen beziehen sich unter anderem auf die subjektive Einschätzung der Umgangsweisen staatlicher Institutionen mit Bürger:innen aus der jeweiligen Eigengruppe. Die Antworten deuten auf weit verbreitete Wahrnehmungen einer schlechteren Behandlung im Vergleich zu anderen hin, d.h. einer kollektiven Marginalisierung der eigenen Gruppe. Dies hat zudem im Verlauf der hier untersuchten Jahre deutlich zugenommen (vgl. Abbildung 10).

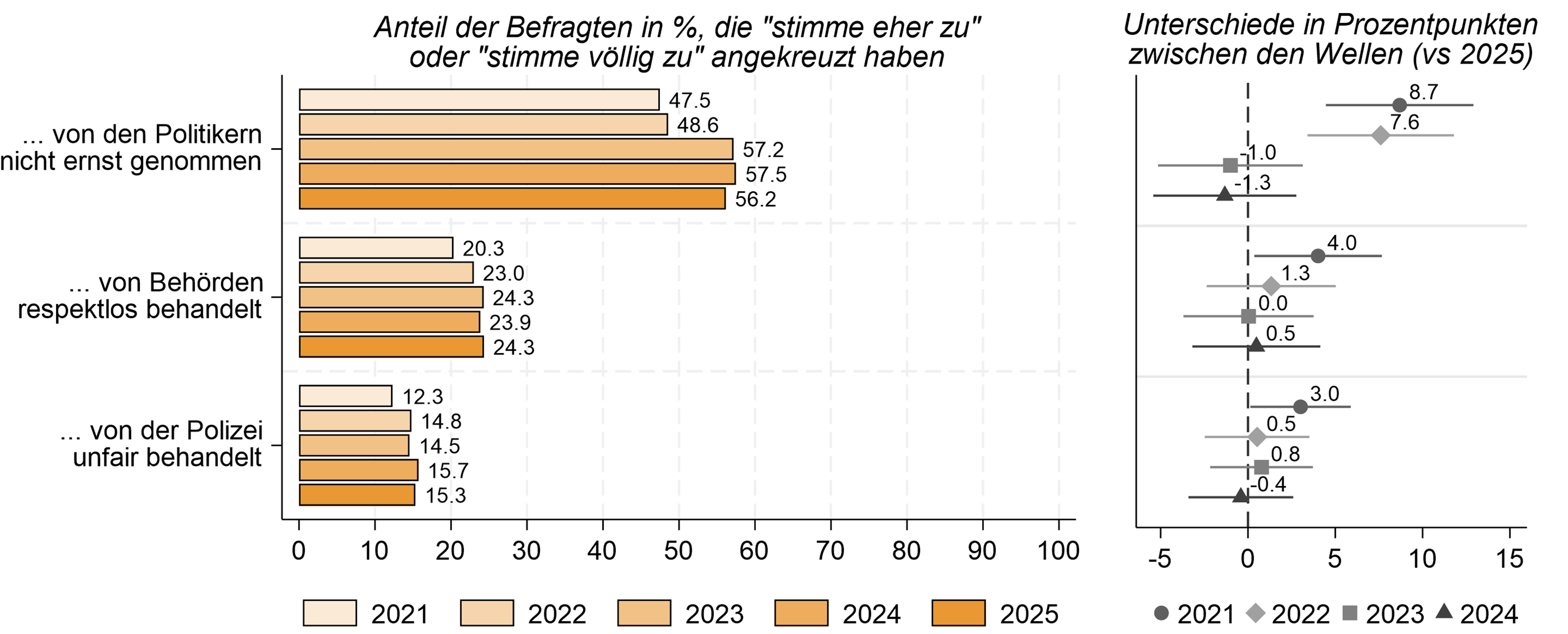

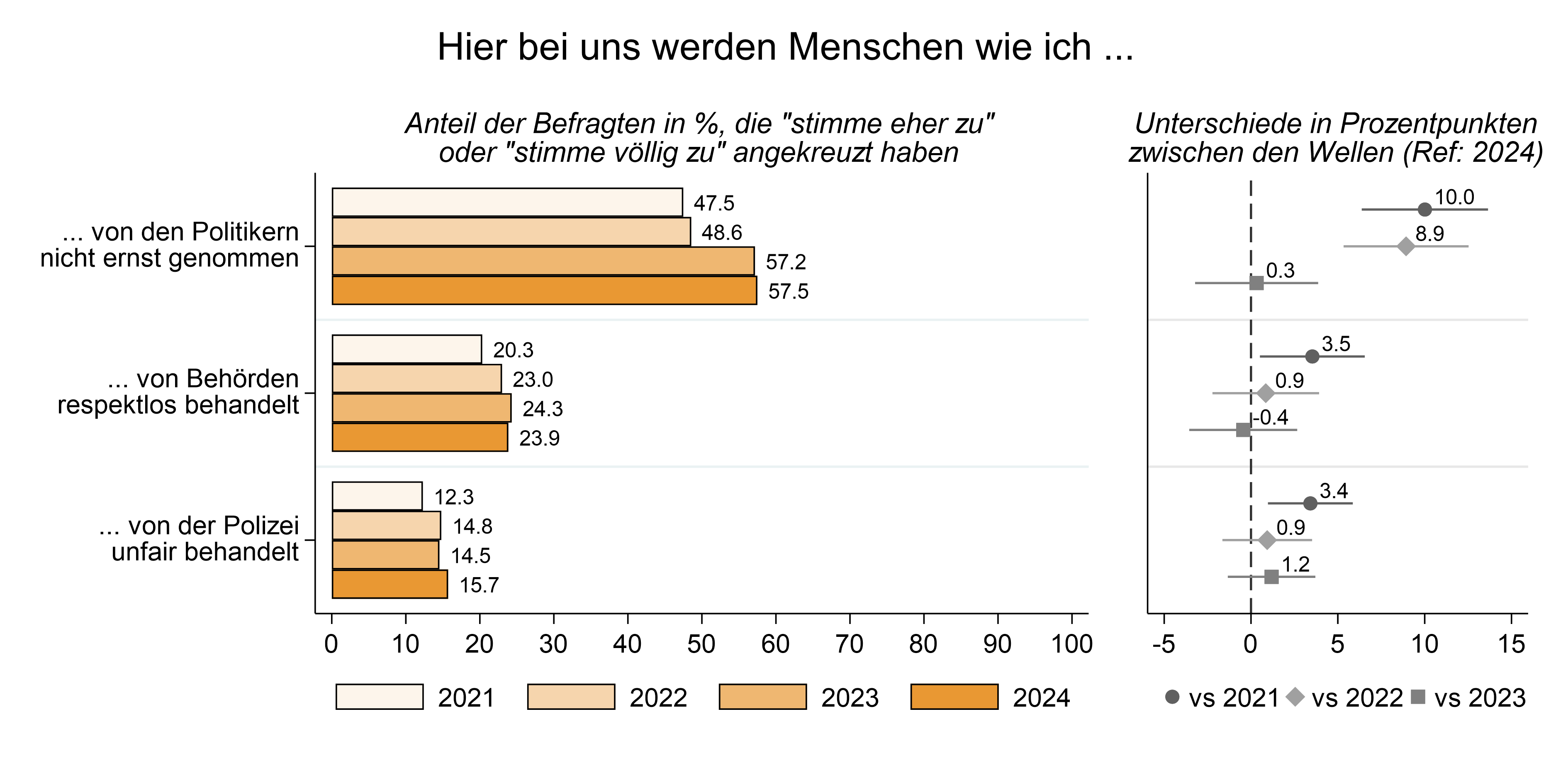

So sind erhebliche Anstiege der Zustimmung zu der Aussage zu verzeichnen, dass Menschen wie man selbst von Politikern nicht ernst genommen werden. Diese Rate lag 2021 bei 47.5% und stieg bis 2025 auf 56.2%. Eine solche Zunahme um 8.7 Prozentpunkte ist statistisch signifikant. Zwar ist gegenüber 2024 ein leichter Rückgang um -1.3 Prozentpunkte zu erkennen. Dieser ist aber statistisch nicht signifikant.

Mehr als die Hälfte der Befragten teilt die Meinung, dass Menschen wie sie selbst von der Politik nicht richtig gesehen bzw. nicht ernst genommen werden. 20.3% stimmten 2021 der Aussage zu, dass die Behörden Menschen wie sie respektlos behandeln. 2025 sind dies 24.3%, was einer signifikanten Zunahme von 3.5 Prozentpunkten entspricht und den bisherigen Höchststand im betrachteten Gesamtzeitraum markiert.

Abbildung 10: Entwicklung kollektiver Marginalisierungswahrnehmungen: „Hier bei uns werden Menschen wie ich ….“: Zustimmung in % (MiD 2021-2025, gewichtete Daten)

Der Aussage, die Polizei behandle Personen aus der Eigengruppe der Befragten unfair, stimmten 12.3% im Jahr 2021 zu; 2024 waren es mit 15.7% deutlich mehr und 2025 mit 15.3% fast ebenso viele. Dieser Anstieg um 3.0 Prozentpunkte gegenüber 2021 ist statistisch signifikant.

Insgesamt ist damit eine erhebliche Zunahme kollektiver Marginalisierungserlebnisse zu verzeichnen. Diese sind aus theoretischer Sicht mit einem erheblichen Risiko verbunden, dass es zu markanten Legitimationsverlusten staatlicher Institutionen bei weiten Teile der Bevölkerung kommen könnte. Darüber hinaus ist dies auch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit assoziiert, dass gesellschaftliche Krisen und soziale Probleme sowie Bedrohungswahrnehmungen als besonders belastend erlebt werden, da staatliche Unterstützung zur Bewältigung solcher Herausforderungen von einem großen Teil als speziell für ihre Gruppe gar nicht oder nur vermindert verfügbar angesehen wird. Das kann erheblich zu Ungerechtigkeitswahrnehmungen, Konkurrenzgefühlen sowie Beeinträchtigungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts beitragen.

4. Bedrohungen und Verlustängste im Kontext gesellschaftlichen Wandels

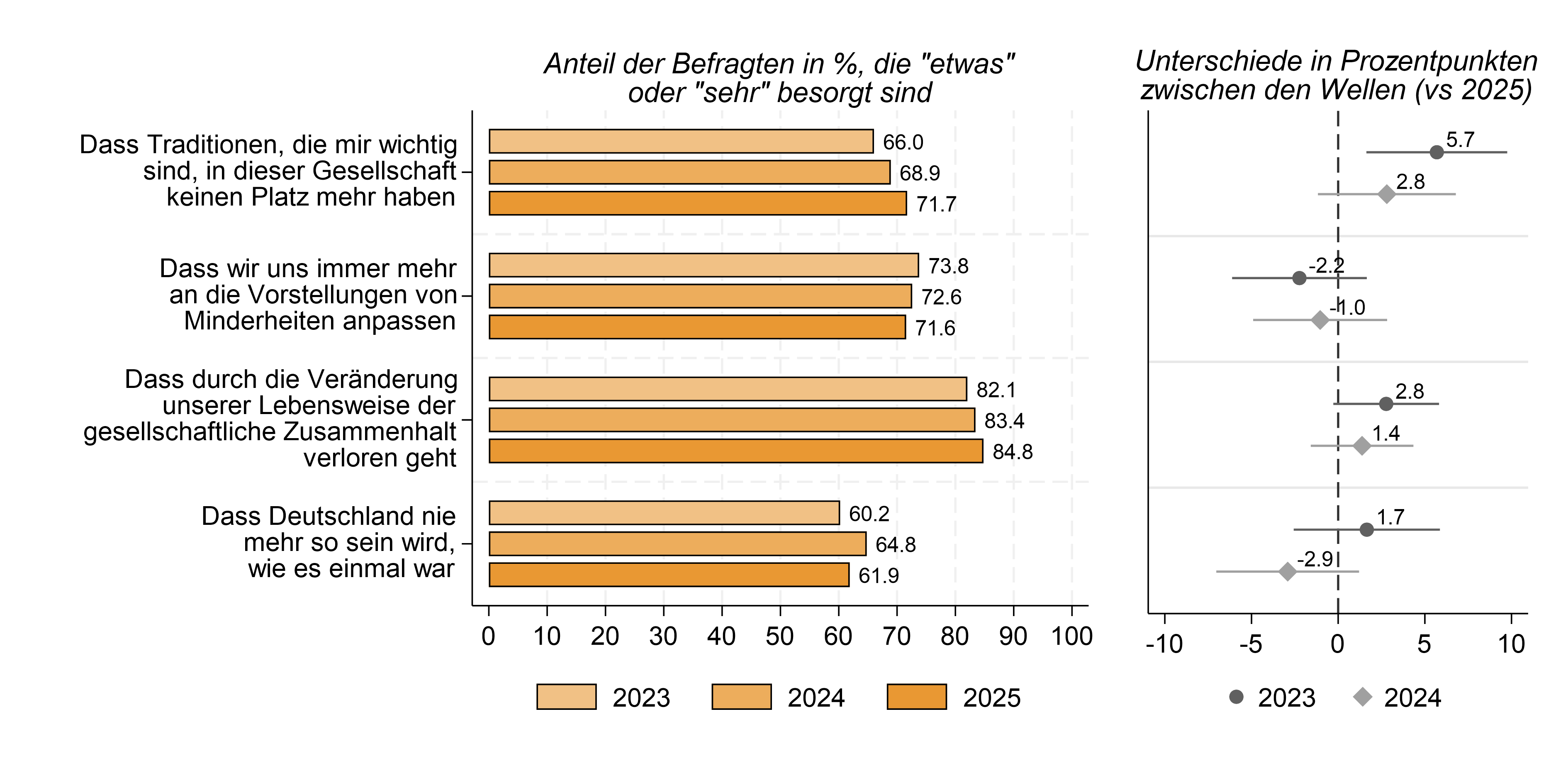

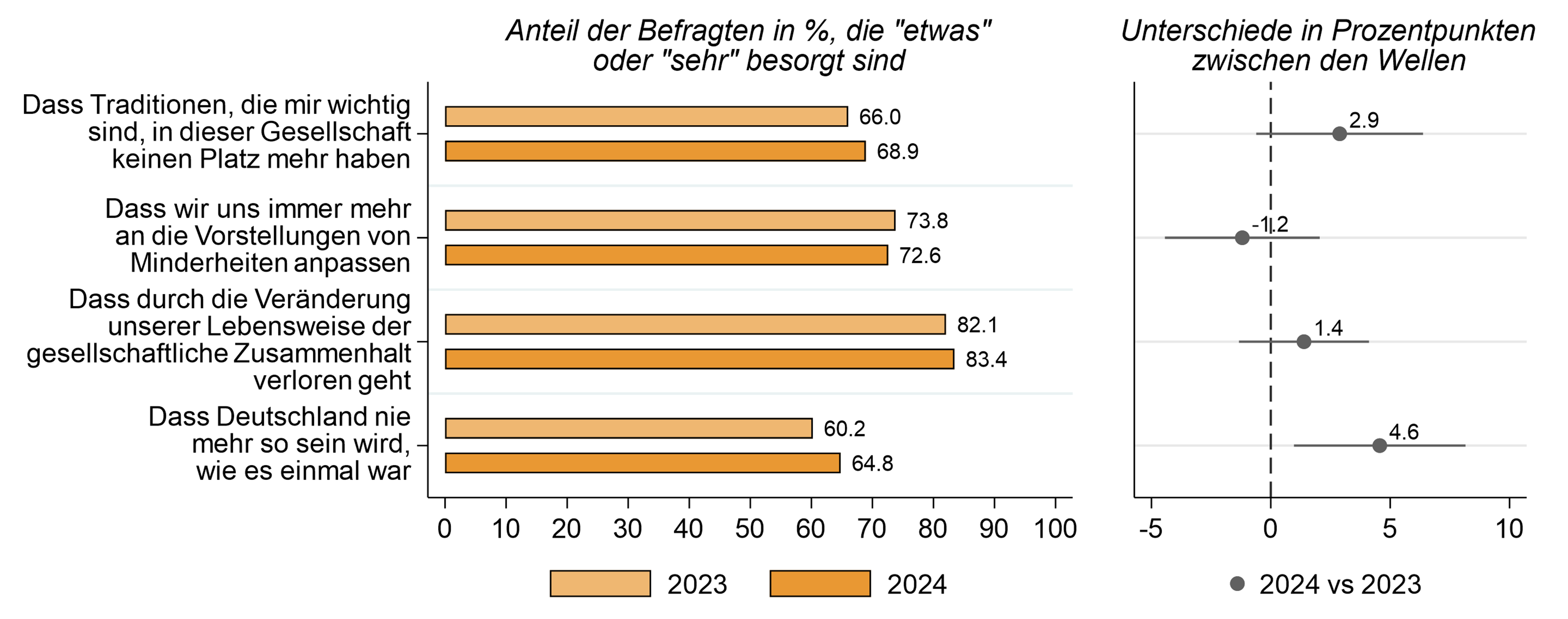

Ein großer Anteil der Befragten äußert sich ferner verunsichert oder besorgt angesichts subjektiv wahrgenommener Konfrontationen mit kulturellem Wandel und einem möglichen Verlust althergebrachter Gewissheiten und Traditionen im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklungen in den letzten Jahren (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Entwicklung von Besorgnissen wegen eines wahrgenommenen sozialen und kulturellen Wandels in Deutschland in % (MiD 2023-2025, gewichtete Daten)

So werden von der überwiegenden Mehrheit starke Befürchtungen aufgrund kultureller Veränderungen und gesellschaftlichen Wandels geäußert (zwischen 61.9% und 84.8%). Diese betreffen „Verlust von Traditionen ", Entwicklungen im Sinne einer zunehmenden Anpassung an Werte bzw. „Vorstellungen von Minderheiten " sowie die Sorge, dass der „gesellschaftliche Zusammenhalt " aufgrund der Veränderungen der Lebensweise verloren geht und Deutschland nicht mehr so sein wird „ wie es einmal war “.

Ein solch hohes Niveau kultureller Verlustängste besteht schon seit 2023, dem ersten Jahr der Erhebung dieser Indikatoren. Am stärksten angestiegen ist mit +5.7 Prozentpunkten seit 2023 die Sorge wegen des Verlustes von Traditionen. Absolut am höchsten ausgeprägt ist die Sorge, dass die Veränderungen der Lebensweise zu einem Verlust des sozialen Zusammenhalts führen könnten. Diese liegt 2025 bei 84.8% und ist seit 2023 auf diesem hohen Niveau statistisch signifikant noch etwas angestiegen.

5. Verbreitung allgemeiner anomischer Verunsicherung

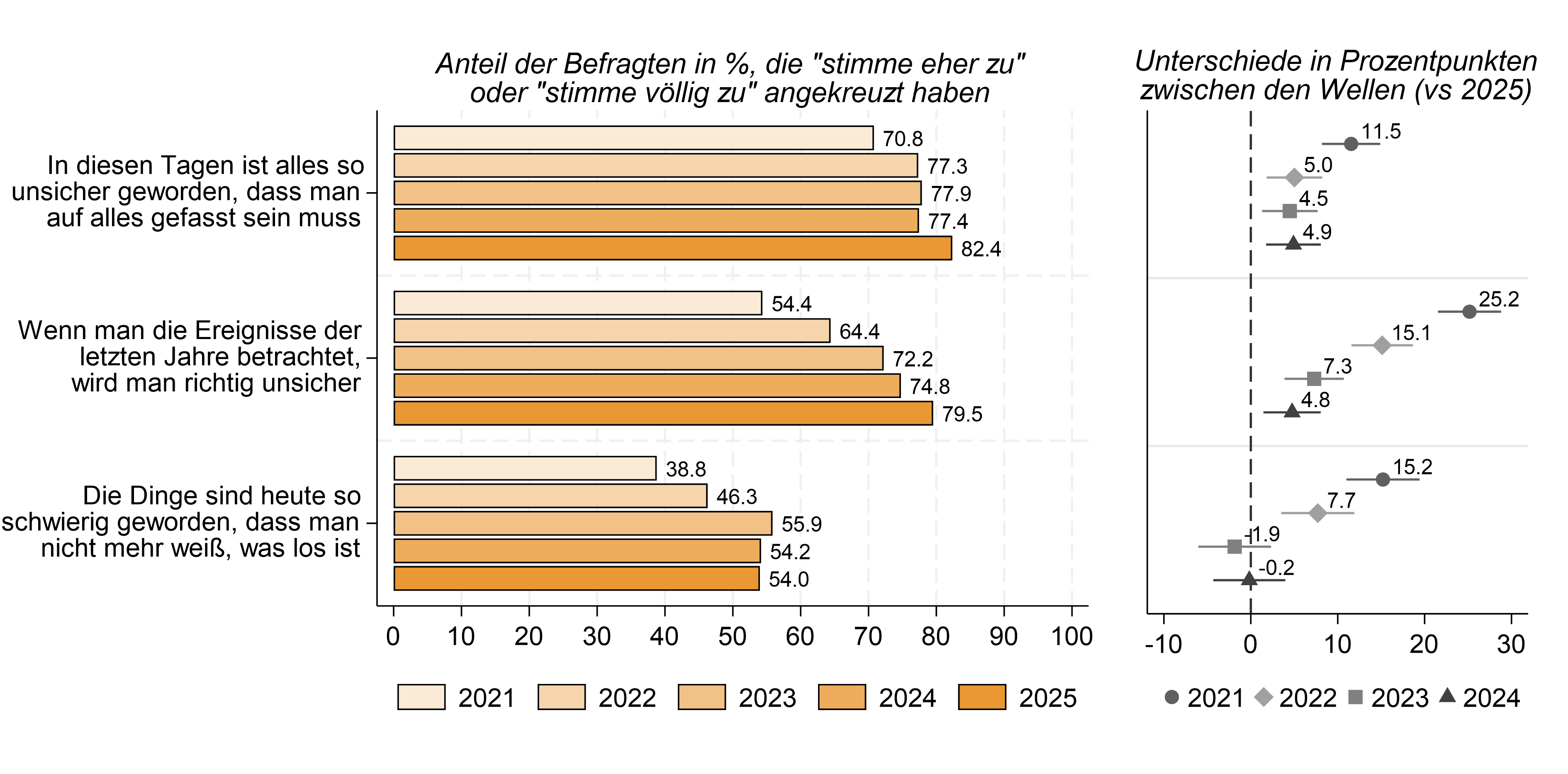

All diese skizzierten Entwicklungen gehen damit einher, dass sich 2025 eine Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland, angesichts der Vielzahl der Probleme, Herausforderungen und Veränderungen der letzten Jahre, sowohl im Hinblick auf die gesellschaftliche Situation insgesamt als auch mit Blick auf eigene Perspektiven massiv verunsichert fühlt.

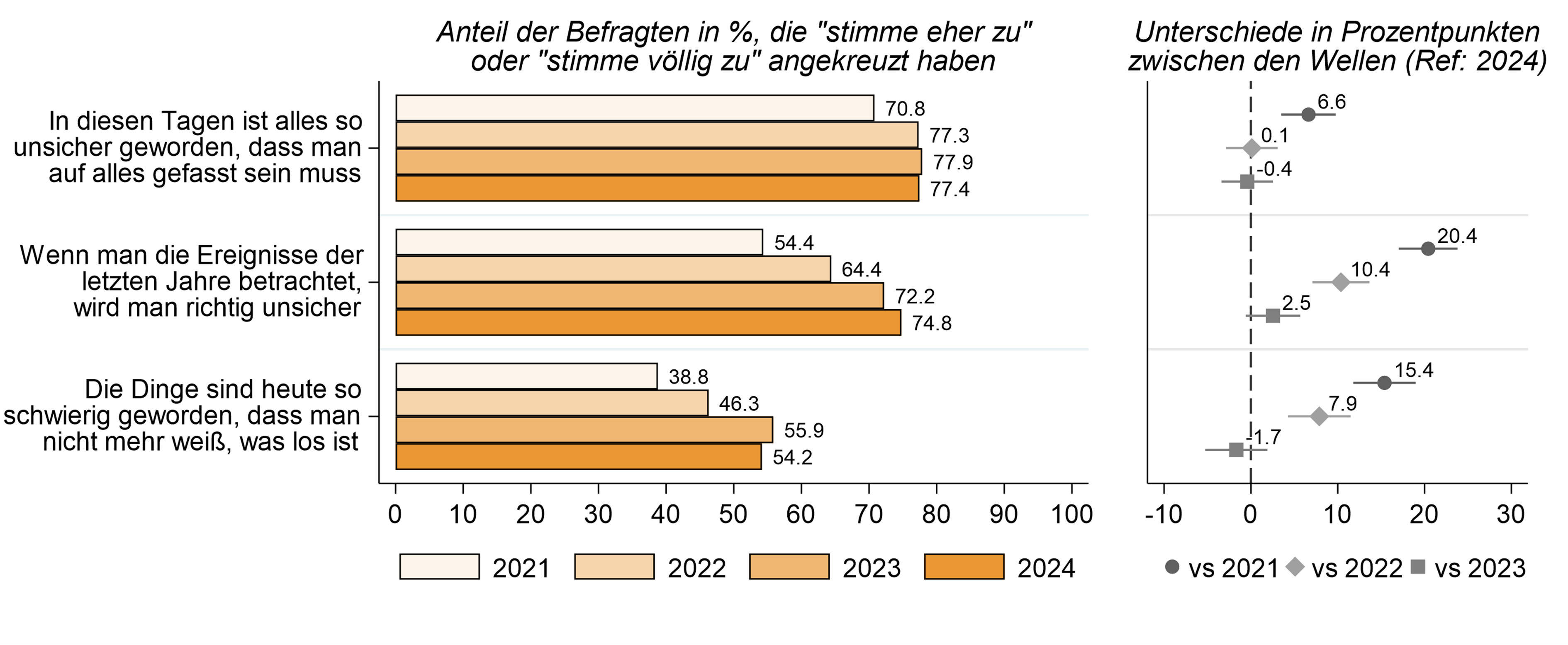

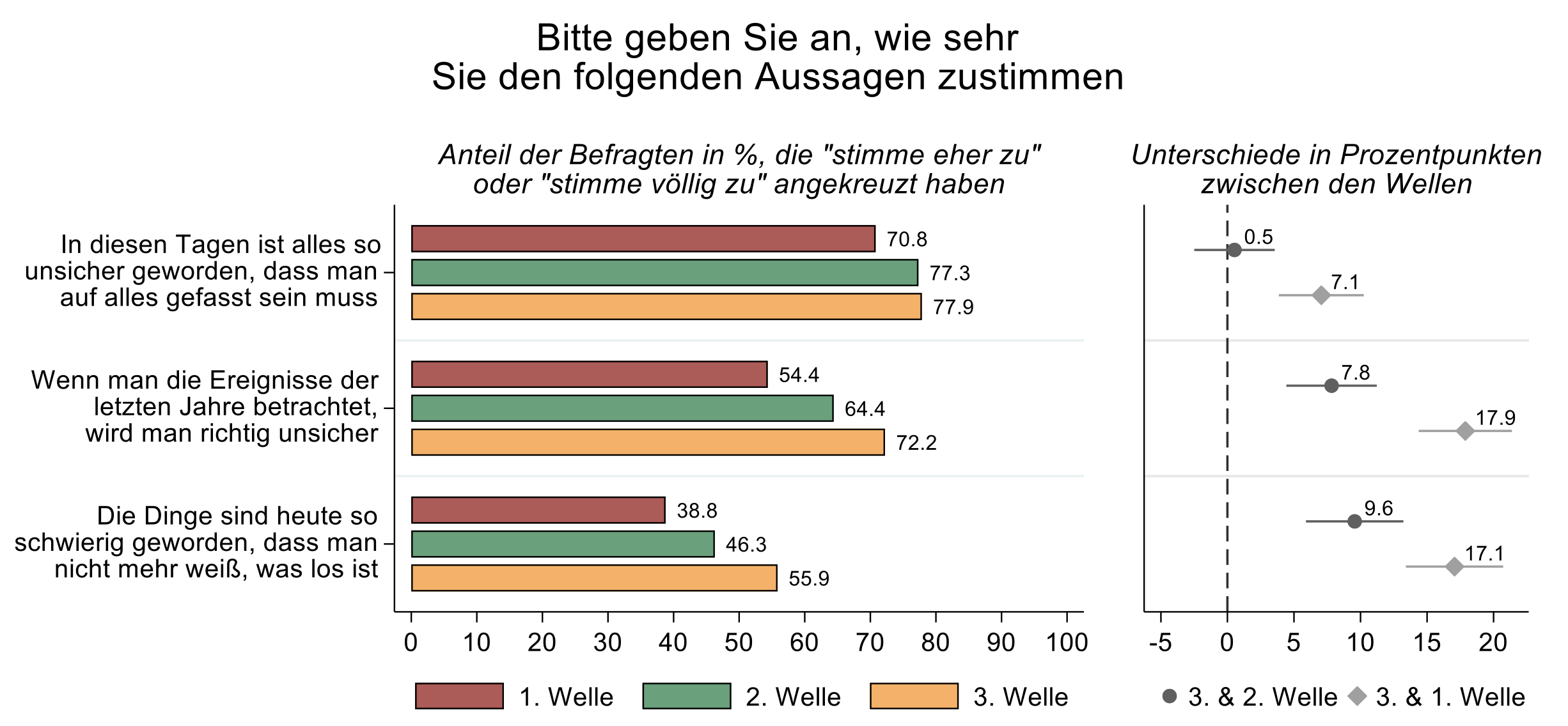

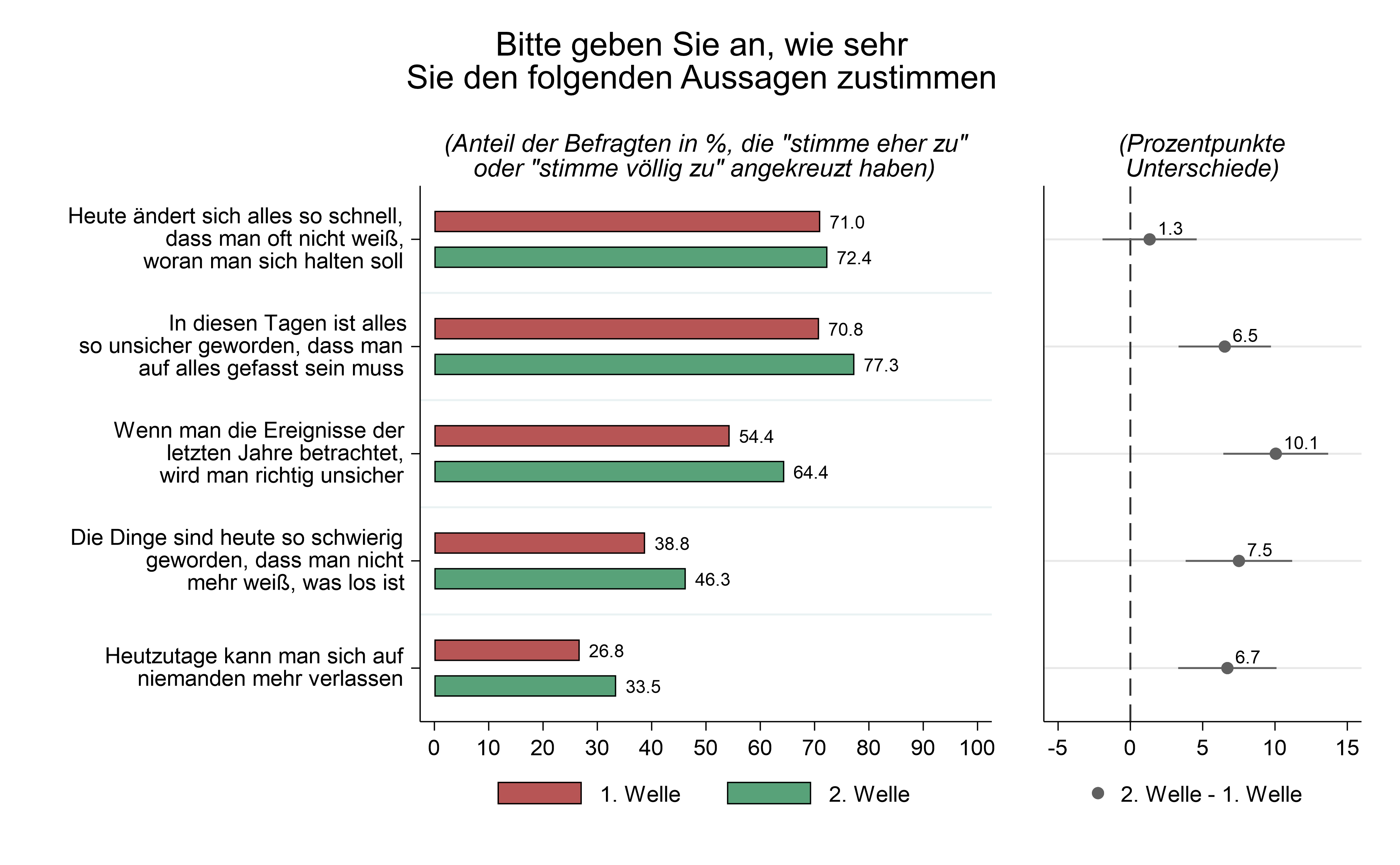

2025 stimmen 82.4% der Aussage „eher“ oder „völlig“ zu, dass man aktuell „auf alles gefasst“ sein müsse. Gegenüber 2021 ist das eine Zunahme von 11.5 Prozentpunkten. Recht steil angestiegen und kontinuierlich gewachsen ist seit 2021 auch die Rate derer, die sich angesichts der Ereignisse der letzten Jahre „richtig unsicher“ fühlen. Hier wird 2025 mit 79.5% der bisherige Spitzenwert erreicht. Gegenüber 2021 ist das ein Zuwachs von 25.2 Prozentpunkten.

Abbildung 12: Verbreitung anomischer Verunsicherung 2021 - 2025 (MiD 2021-2025, gewichtete Daten)

54.0% äußern 2025 das Gefühl, nicht mehr zu wissen was los ist, weil alles so schwierig geworden sei. Auch diese Rate ist seit 2021 mit +15.2 Prozentpunkten ganz erheblich gewachsen.

In der Summe ergibt sich für den gesamten Untersuchungszeitraum ein ganz beträchtlicher Zuwachs an Verunsicherungsgefühlen, was in Kombination mit den in dieser Zeit gewachsenen Sorgen und dem gesunkenen Vertrauen in Politik und Staat eine brisante Mischung entstehen lässt.

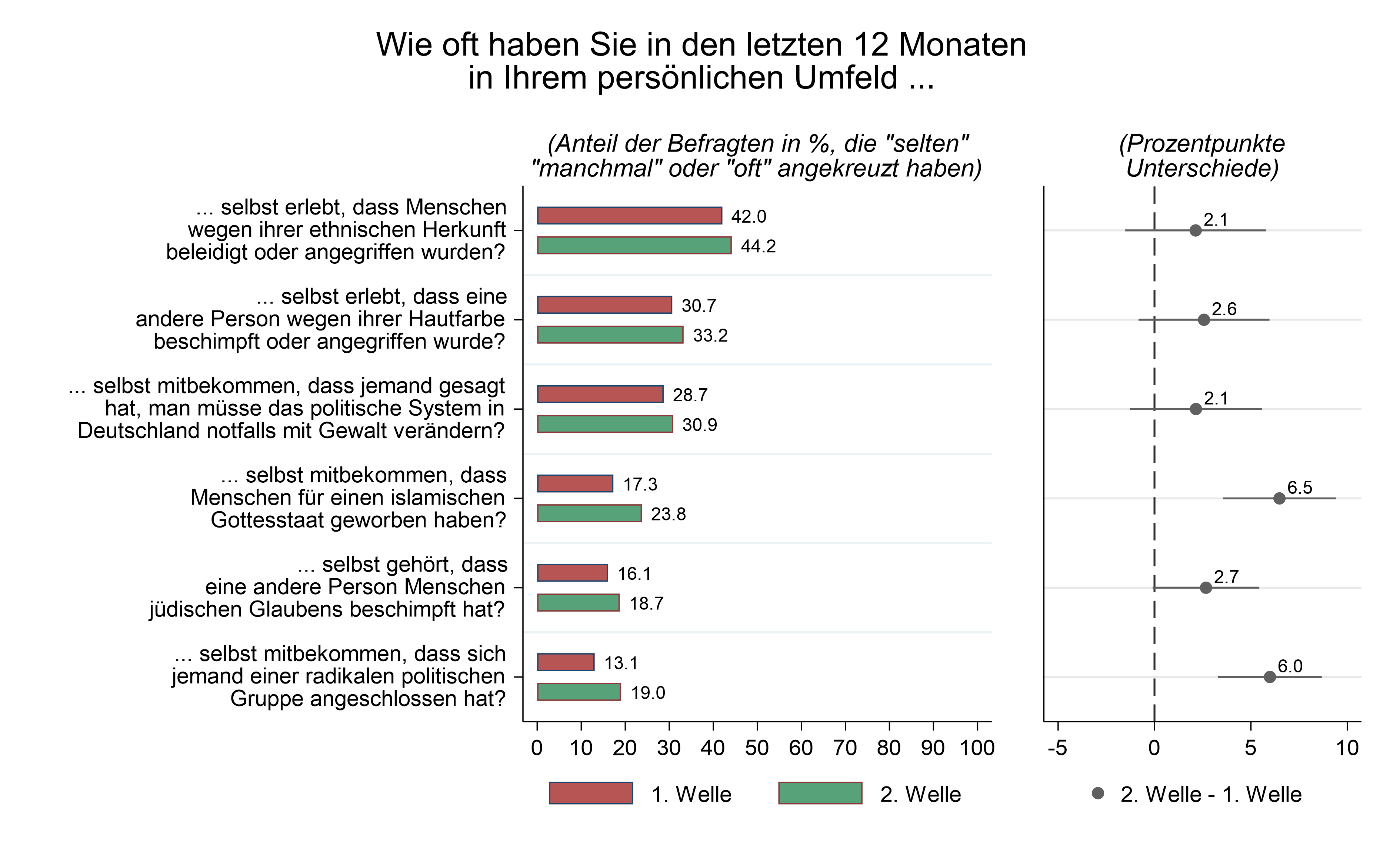

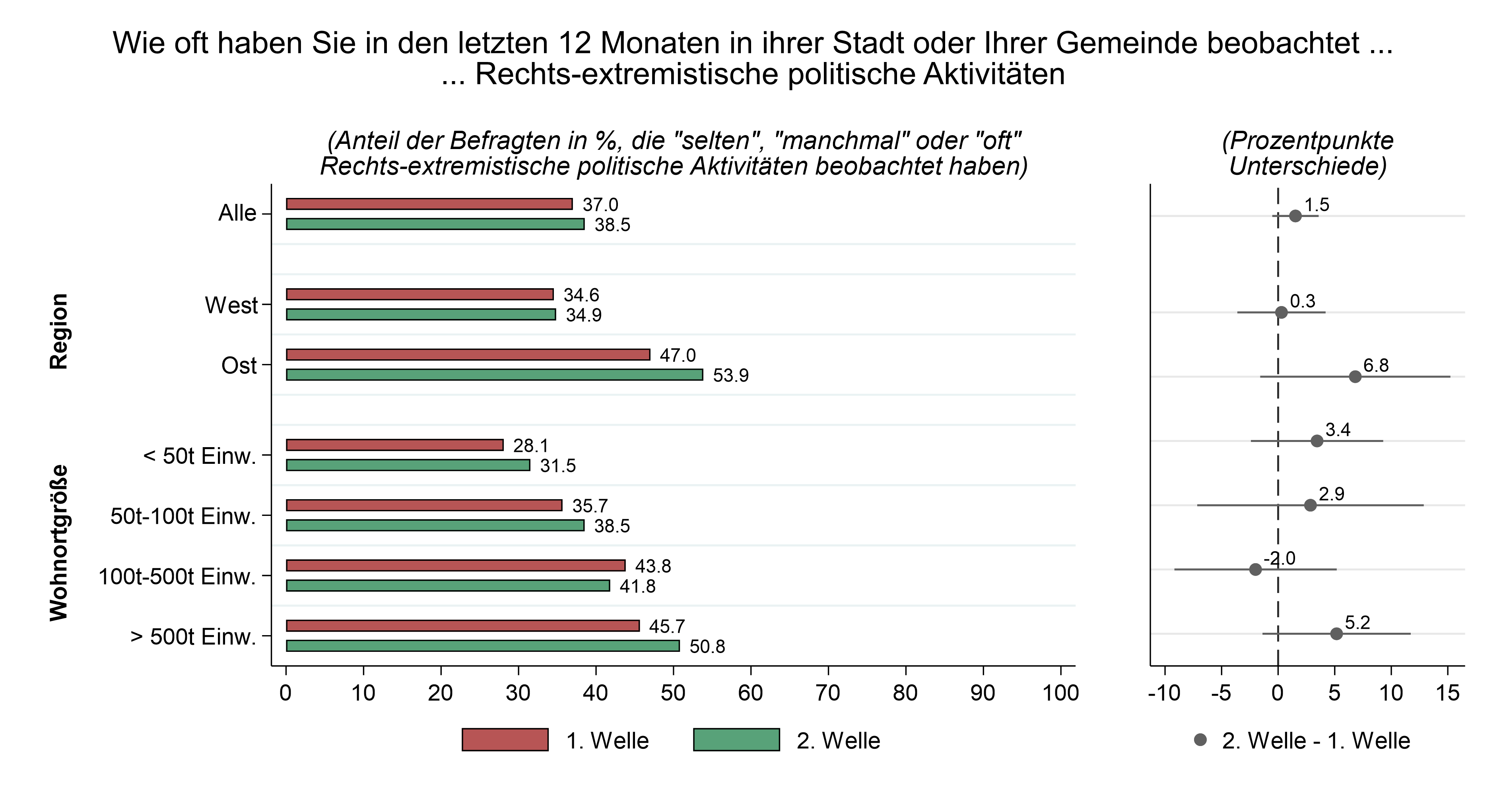

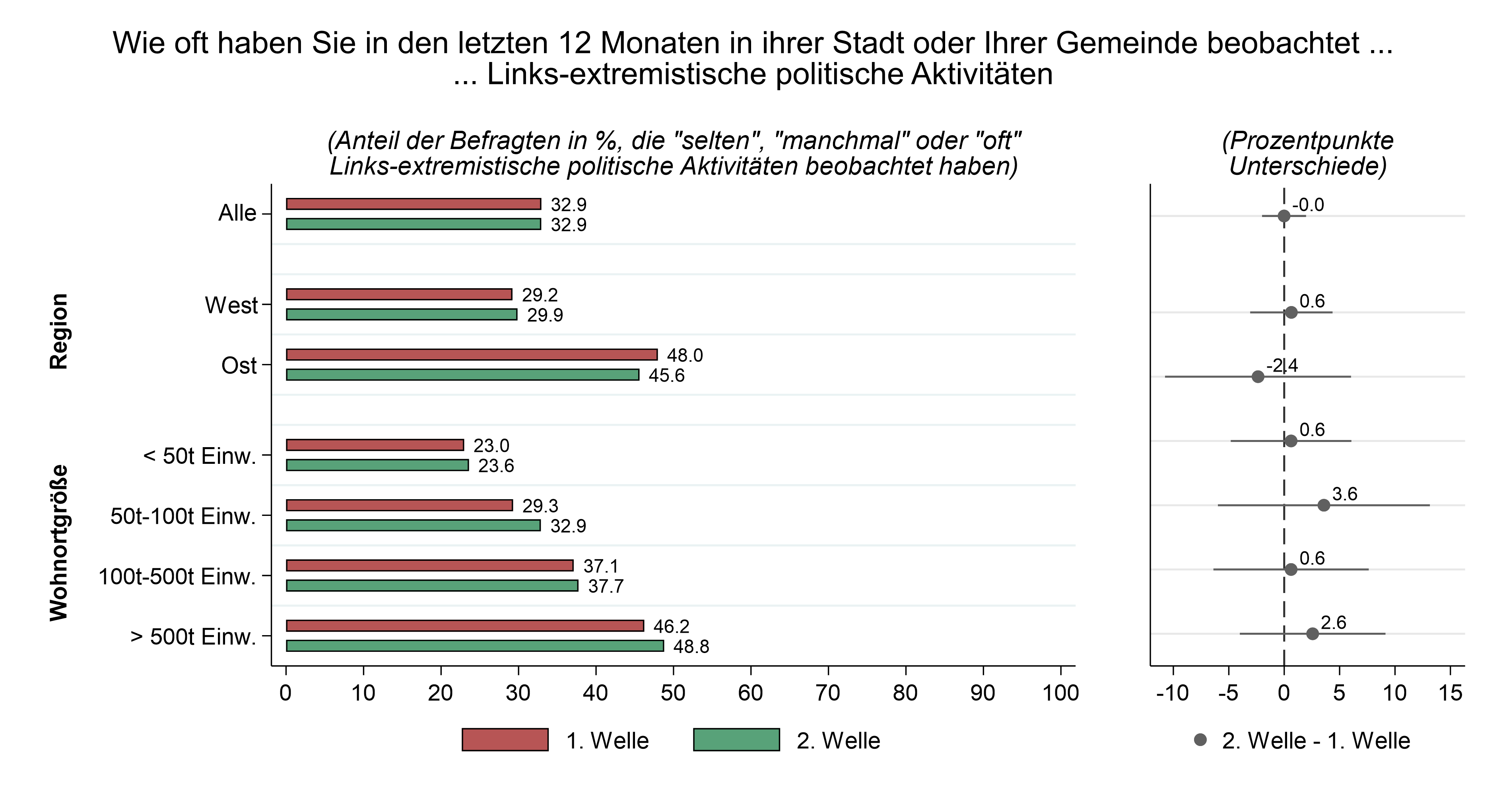

6. Subjektive Wahrnehmungen verschiedener Formen politischer Extremismen im eigenen Lebensumfeld

Neben eigenen politischen Einstellungen wurden auch Wahrnehmungen der Entwicklungen und Zustände im Nahbereich des eigenen Lebensumfeldes erhoben. Ziel dessen ist es, die Entwicklung politischer Extremismen aus der unmittelbaren subjektiven Sicht der Bürgerinnen und Bürger zu erfassen und auf diesem Wege deren Kenntnisse und Überzeugungen in Bezug auf ihre alltägliche Lebensumgebung von Stadtviertel, Dorf oder Wohngegend zum Maßstab zu machen. Es ist davon auszugehen, dass genau diese subjektiven Sichtweisen auch handlungsleitend und für Bewertungen relevant sein dürften.

Untersucht wurde insoweit zunächst, in welchem Ausmaß die Befragten Formen politisch-extremistische Aktivitäten im eigenen Wohnumfeld wahrnehmen, um hier erkennbare Entwicklungen und Veränderungen über die Zeit zu erfassen. Dabei wurden keine Vorgaben hinsichtlich der Definitionen dieser politischen Aktivitäten vorgenommen, sondern auch dies den eigenen Wertungen der in der Befragung erreichten Personen anheimgestellt.

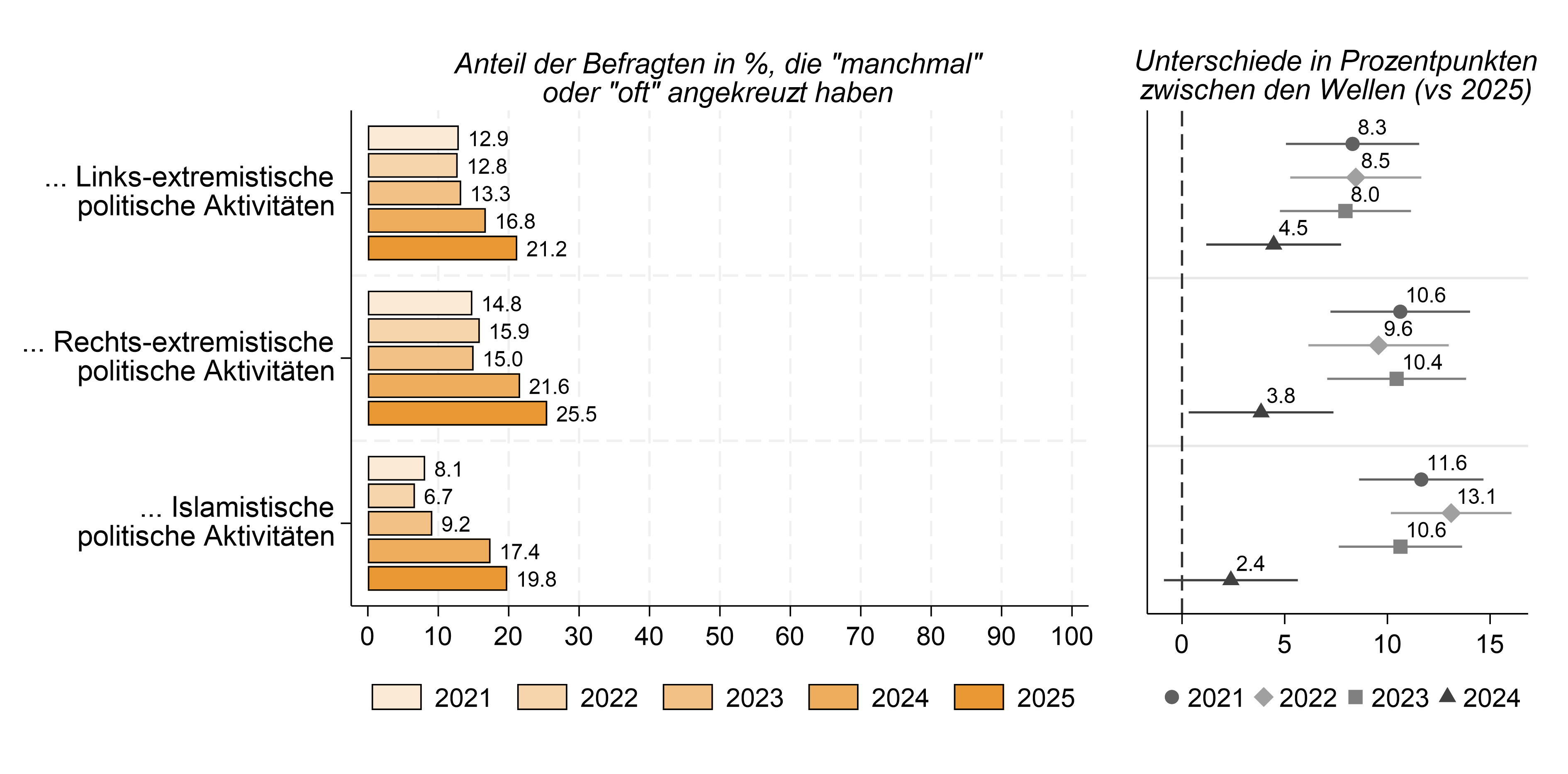

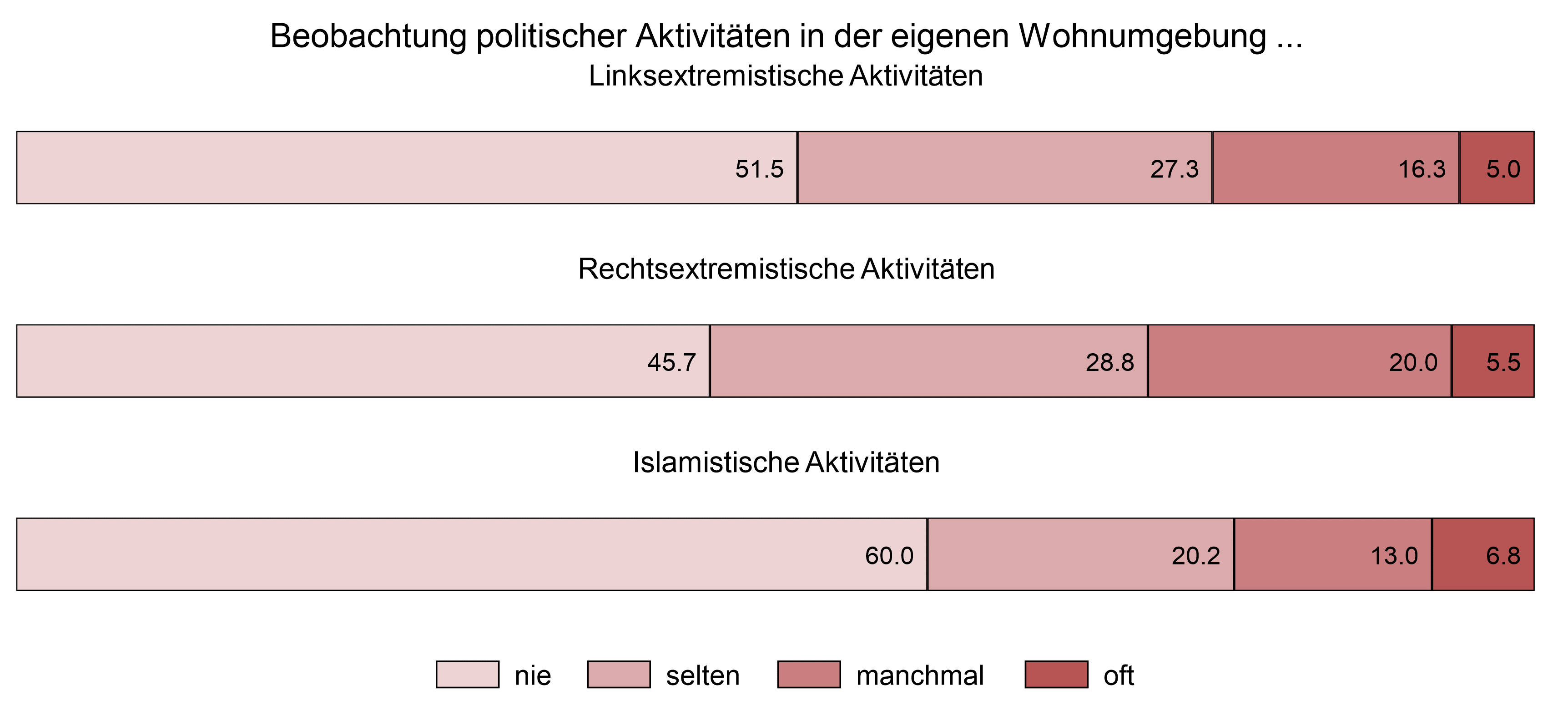

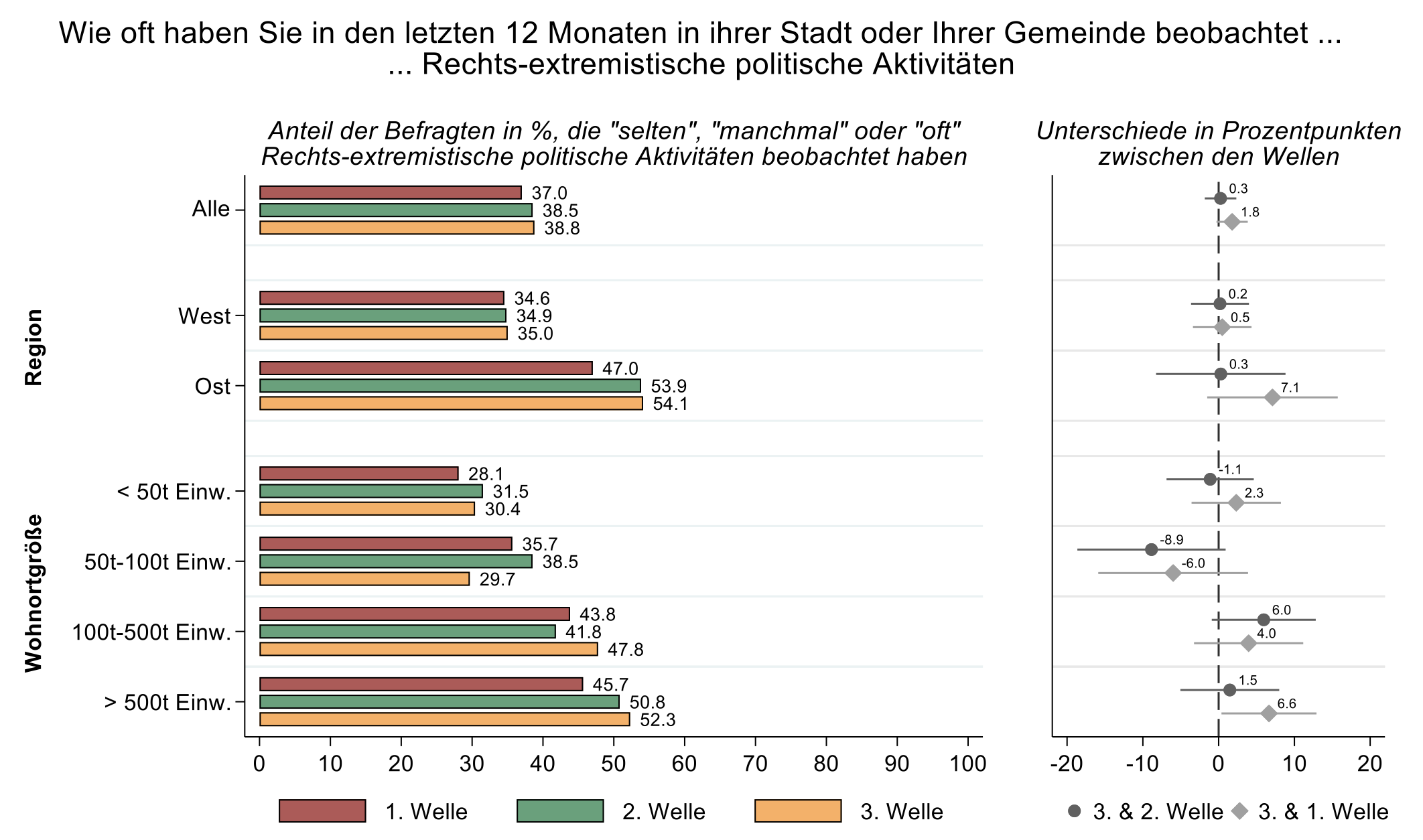

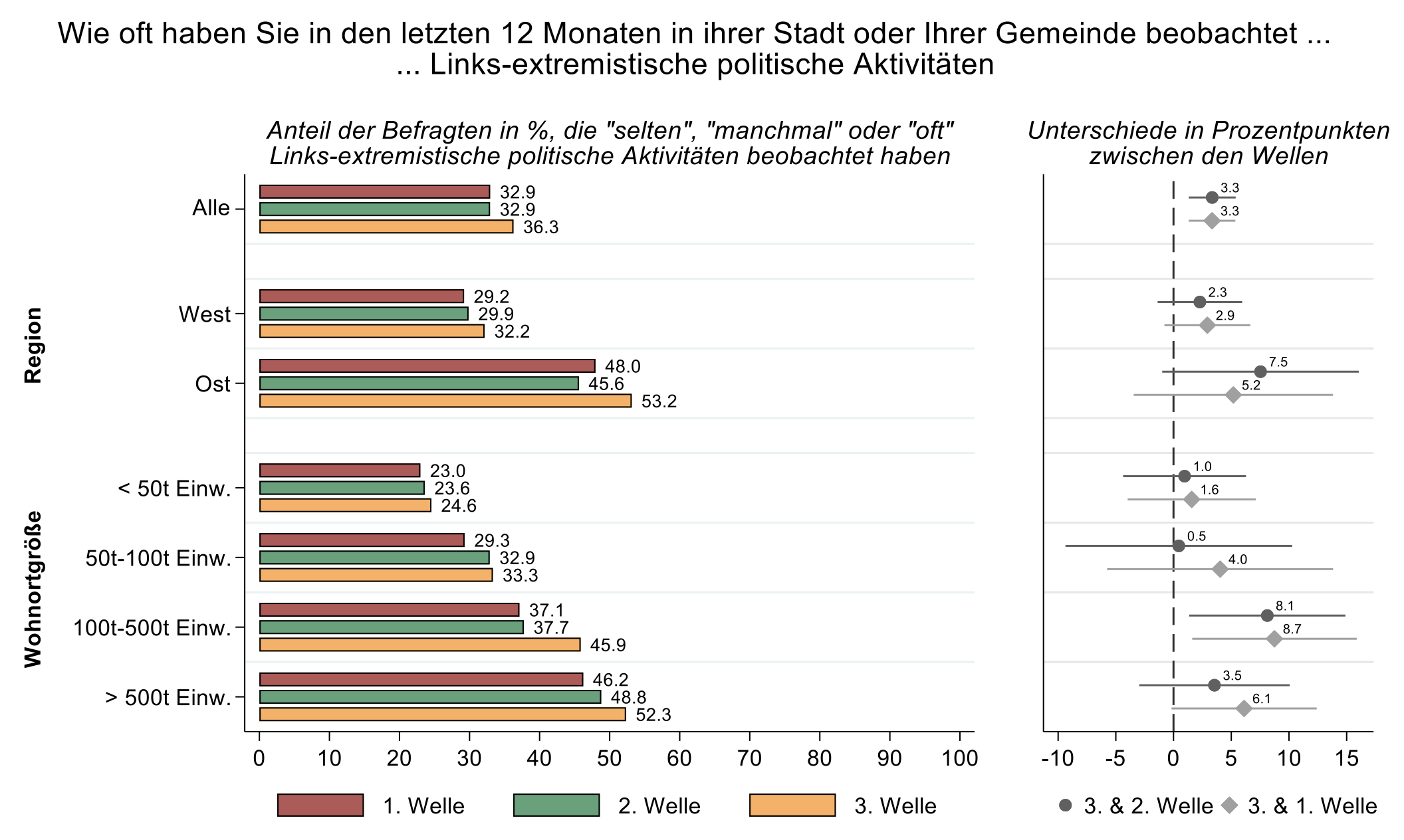

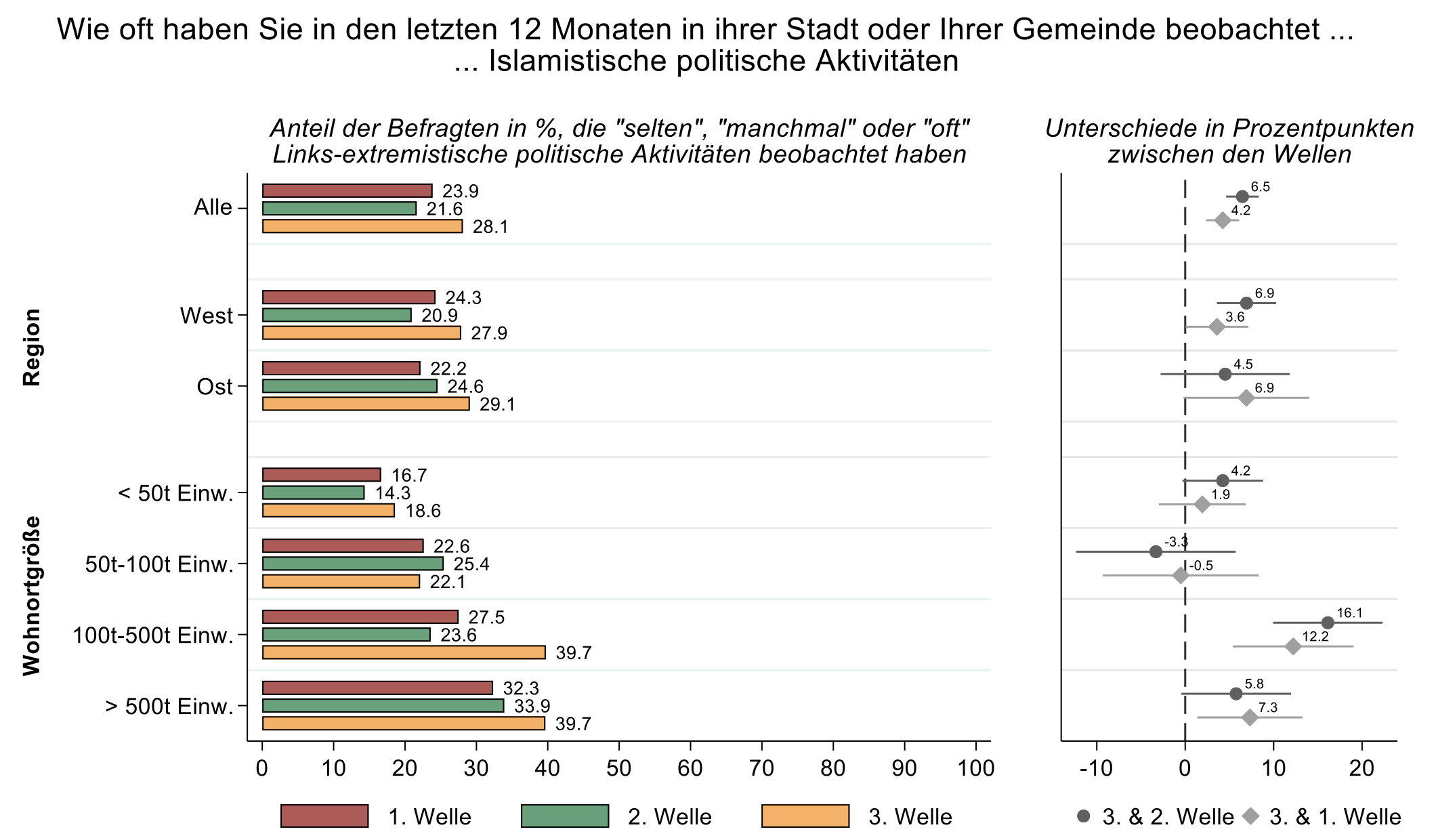

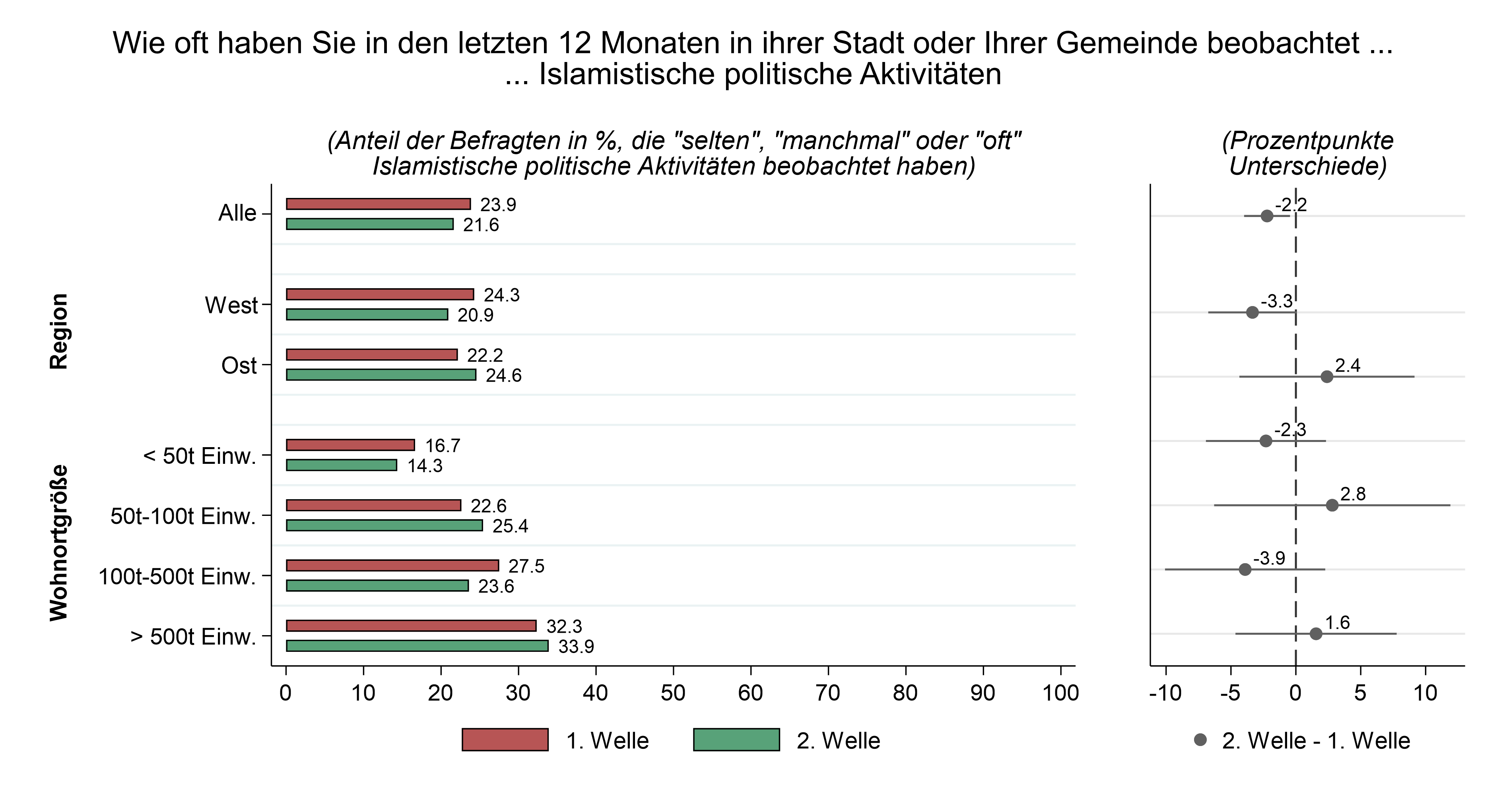

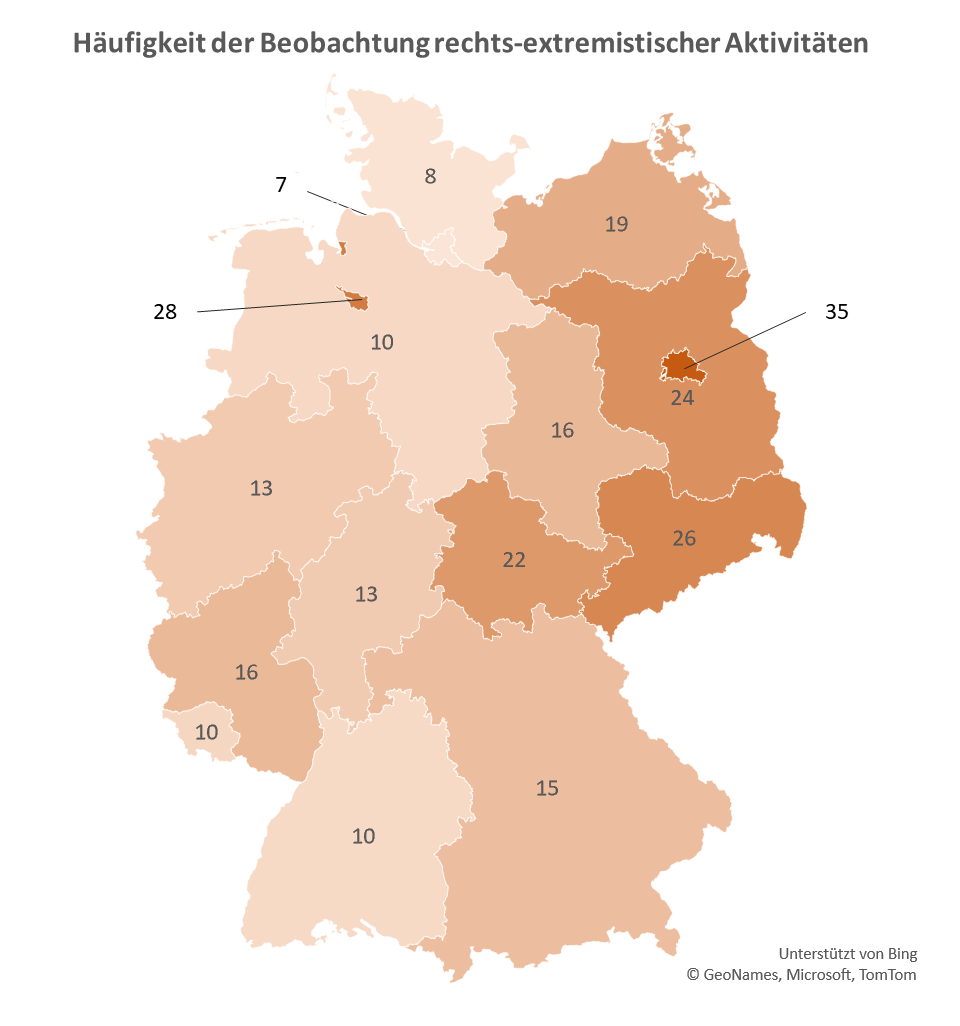

Nur eine Minderheit der Befragten berichtet, politisch-extremistische Aktivitäten unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung in der eigenen Wohnumgebung „manchmal“ oder „oft“ beobachtet zu haben. Am häufigsten handelt es sich um rechtsextreme Aktivitäten, die 25.5% im Jahr 2025 beobachtet haben. An zweiter Stelle folgen linksextremistische Aktivitäten mit 21.2%. Die geringsten Raten an Beobachtungen sind für islamistische Aktivitäten mit 19.8% zu konstatieren (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 13: Beobachtungen politisch extremistischer Aktivitäten im eigenen Lebensumfeld (MiD 2021 - 2025, gewichtete Daten)

Für alle drei Formen politisch-extremistischer Aktivitäten sind 2025 allerdings klare Zunahmen entsprechender Beobachtungen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Seit 2021 sind die Raten um 8.3 Prozentpunkte (links), 10.6 Prozentpunkte (rechts) und 11.6 Prozentpunkt (islamistisch) gewachsen.

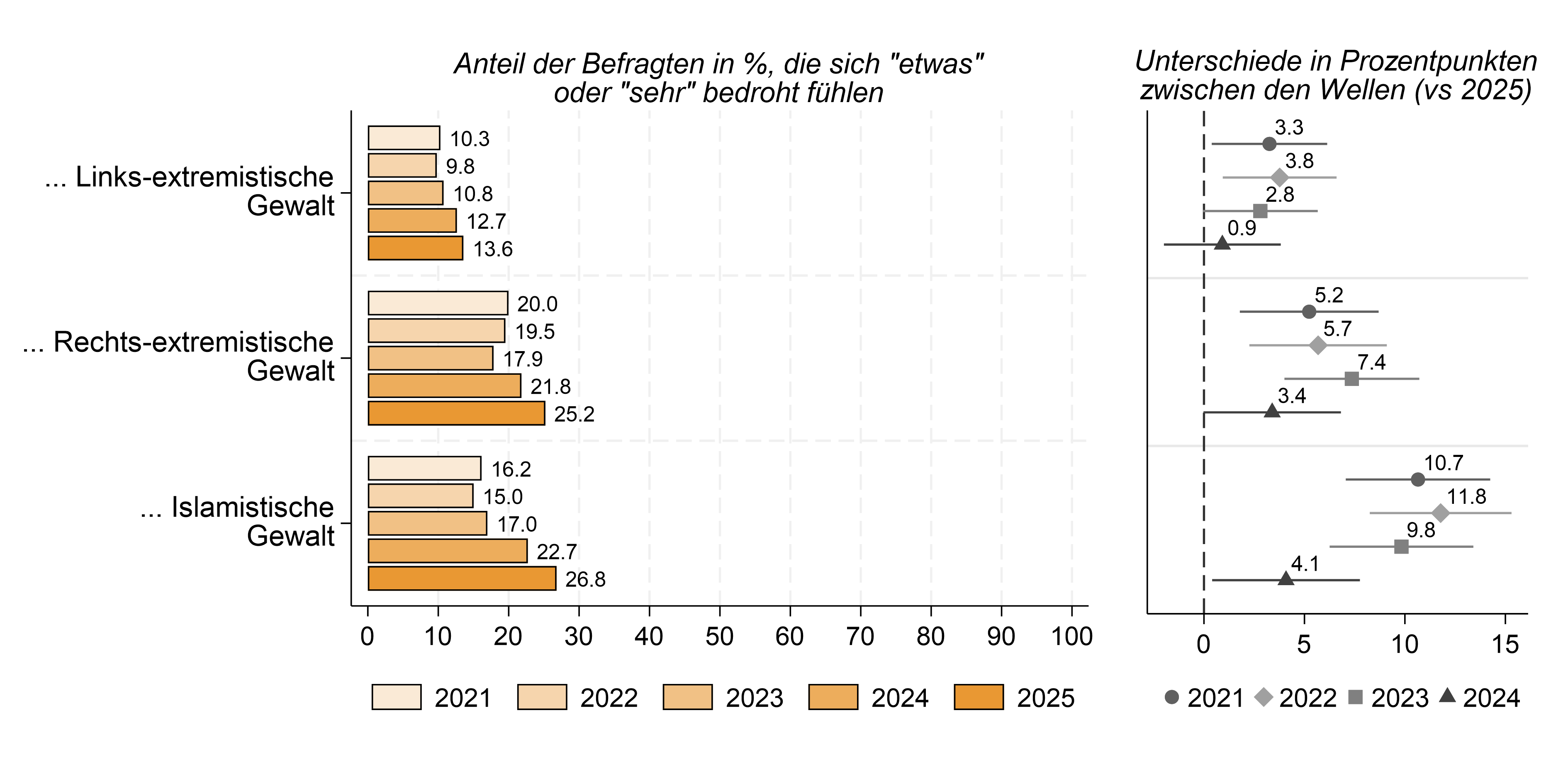

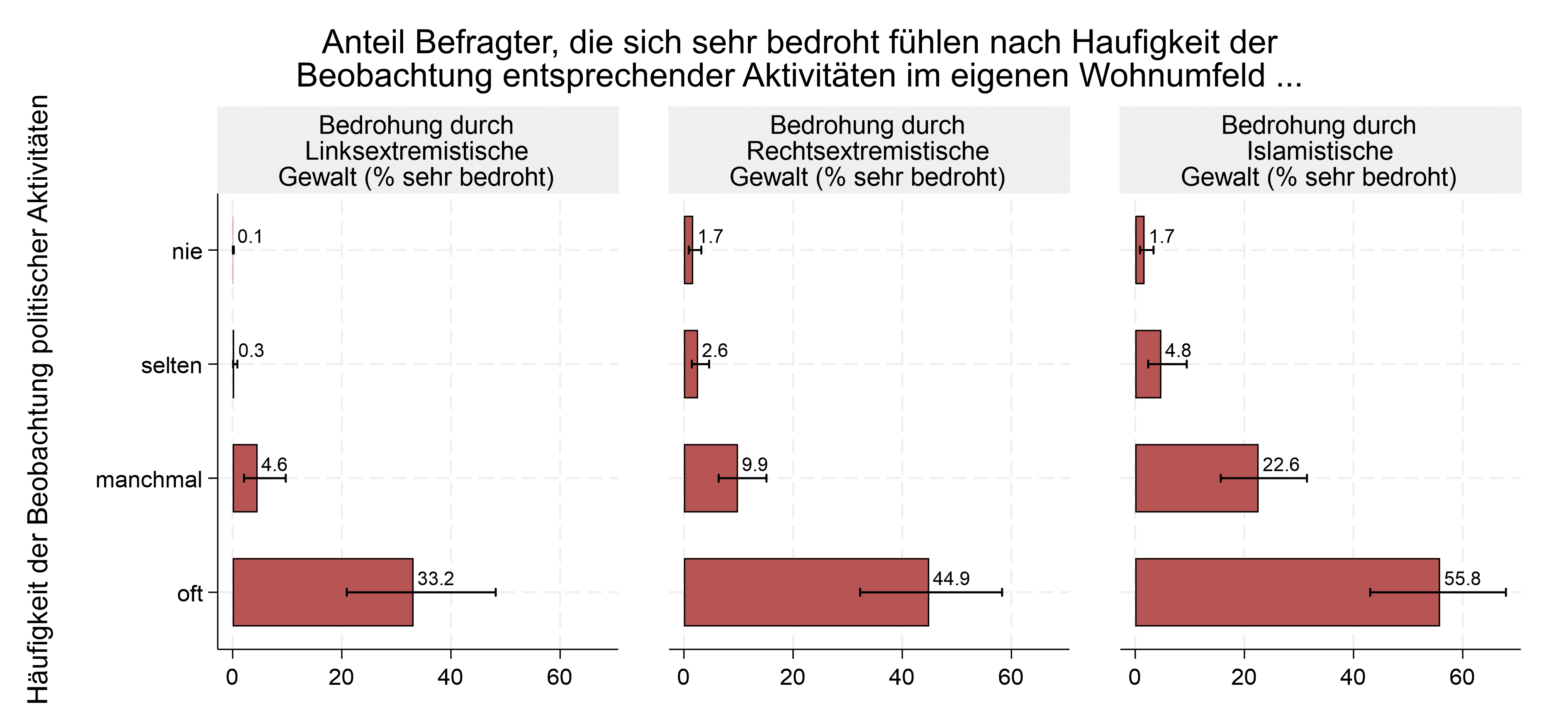

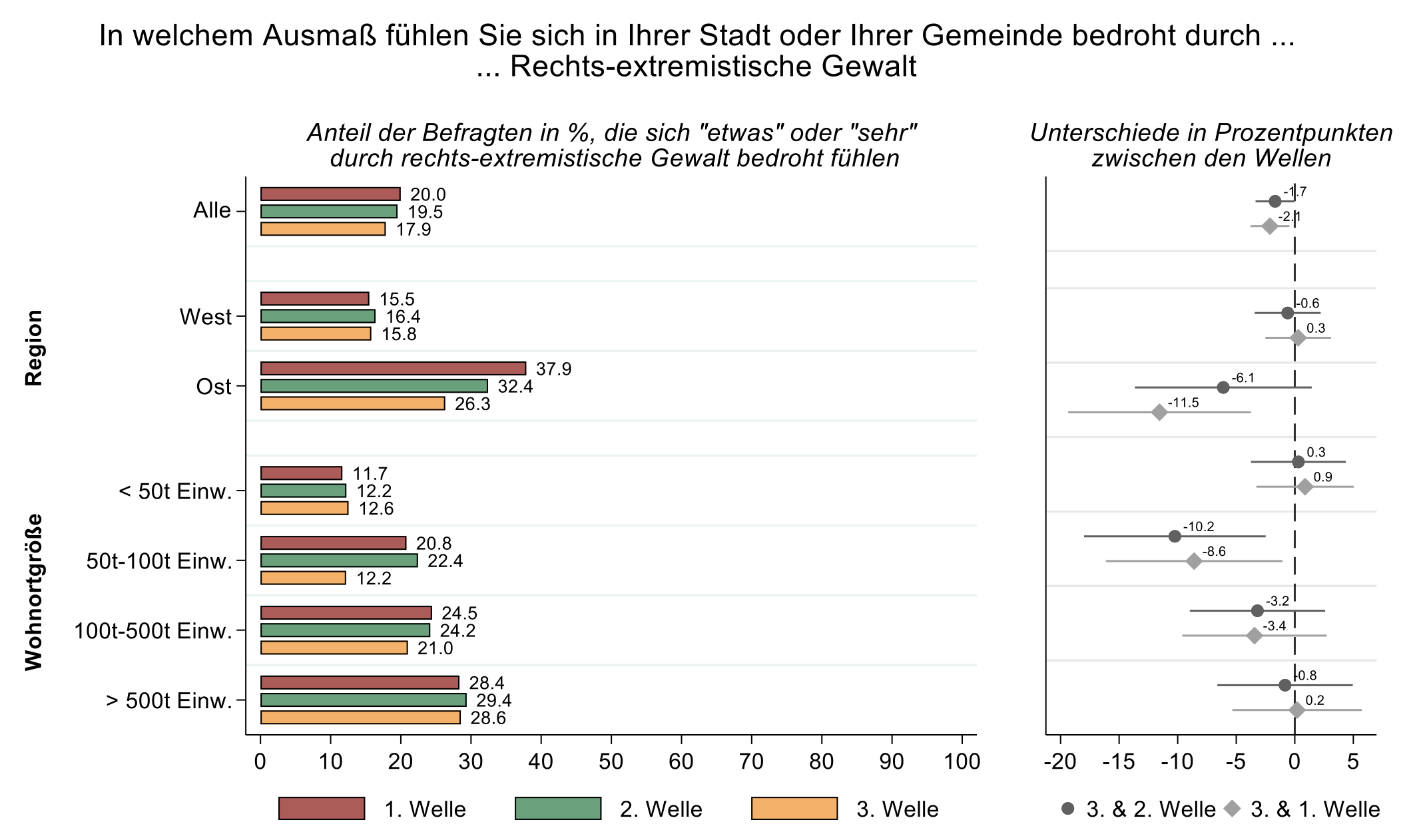

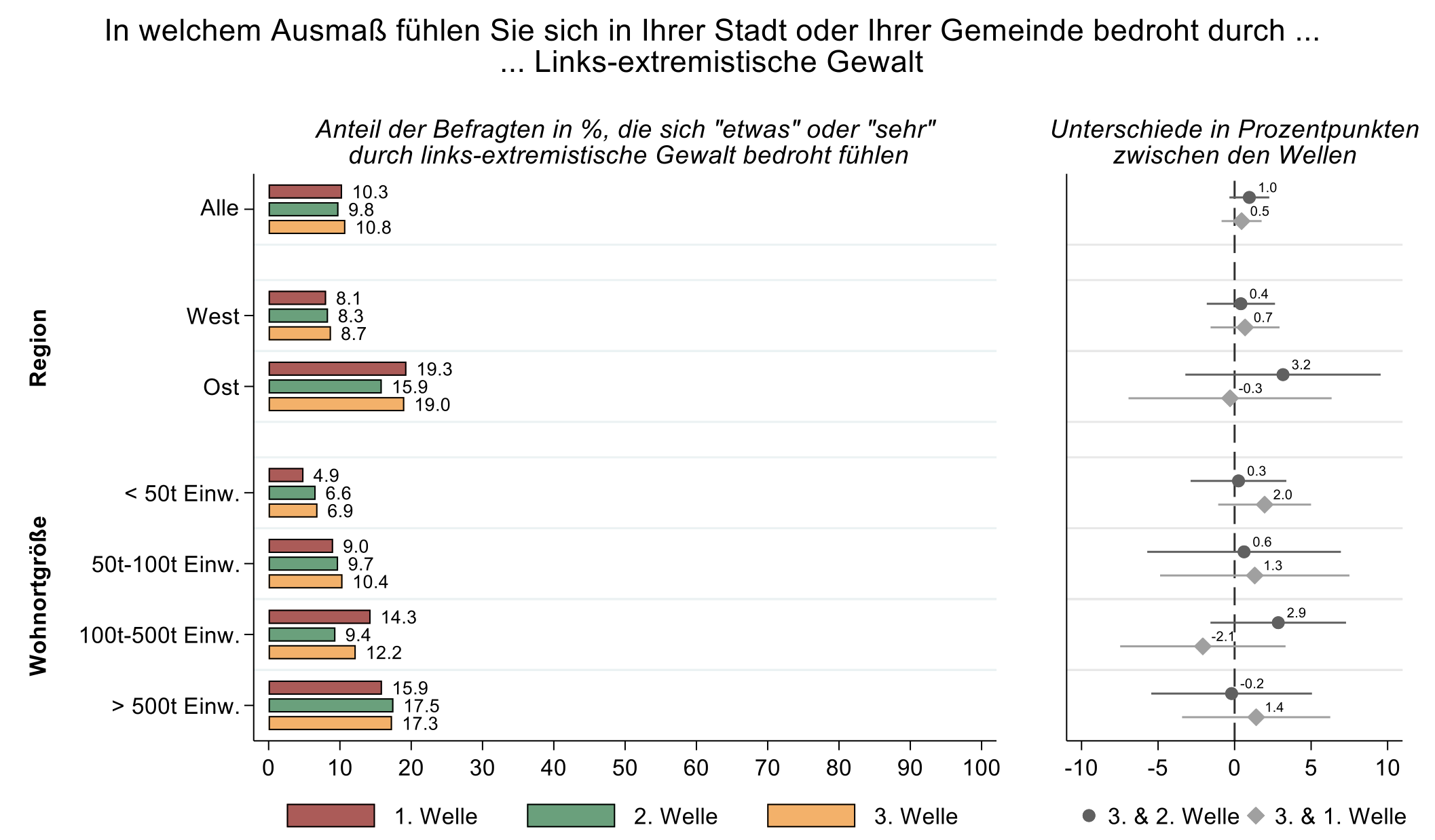

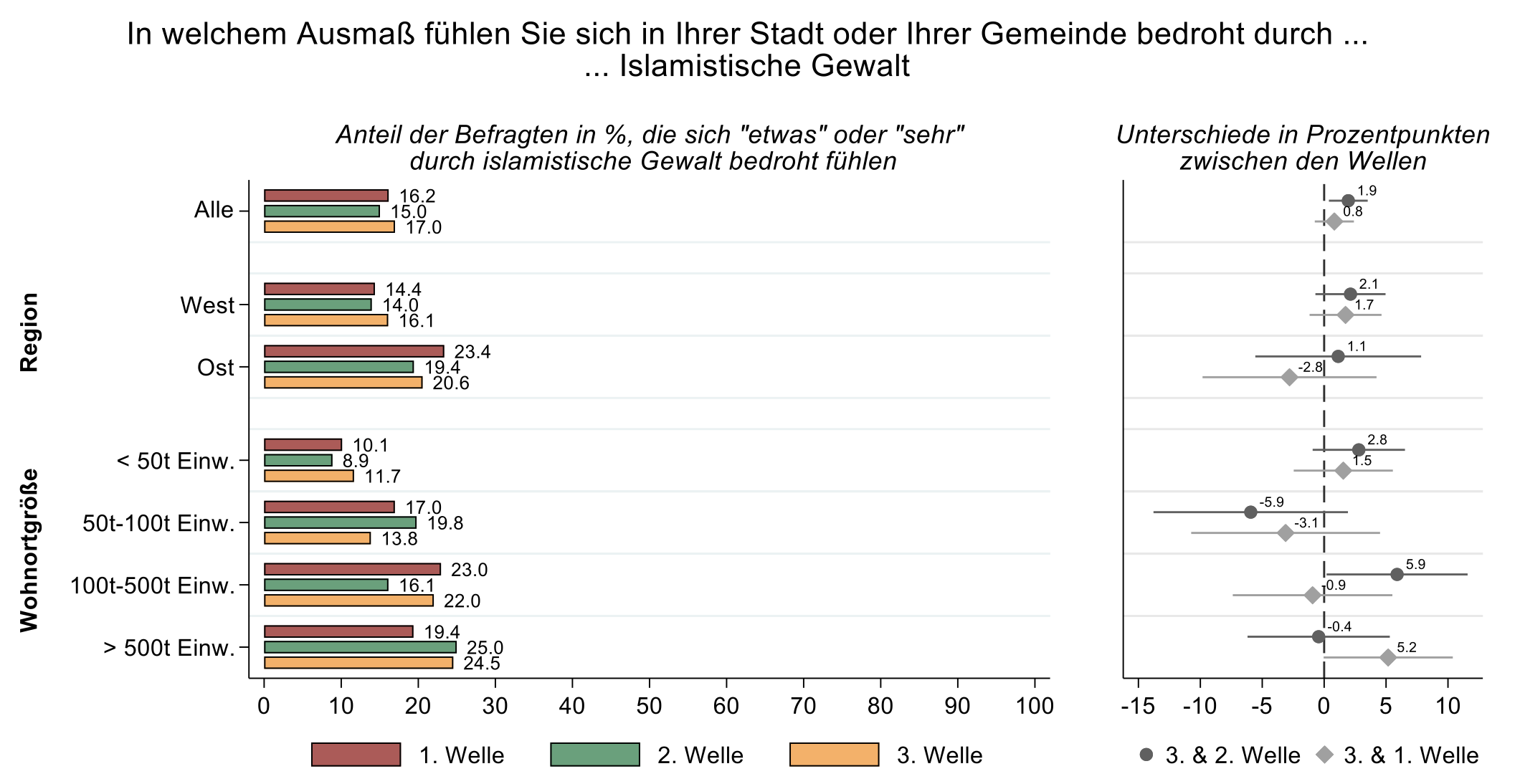

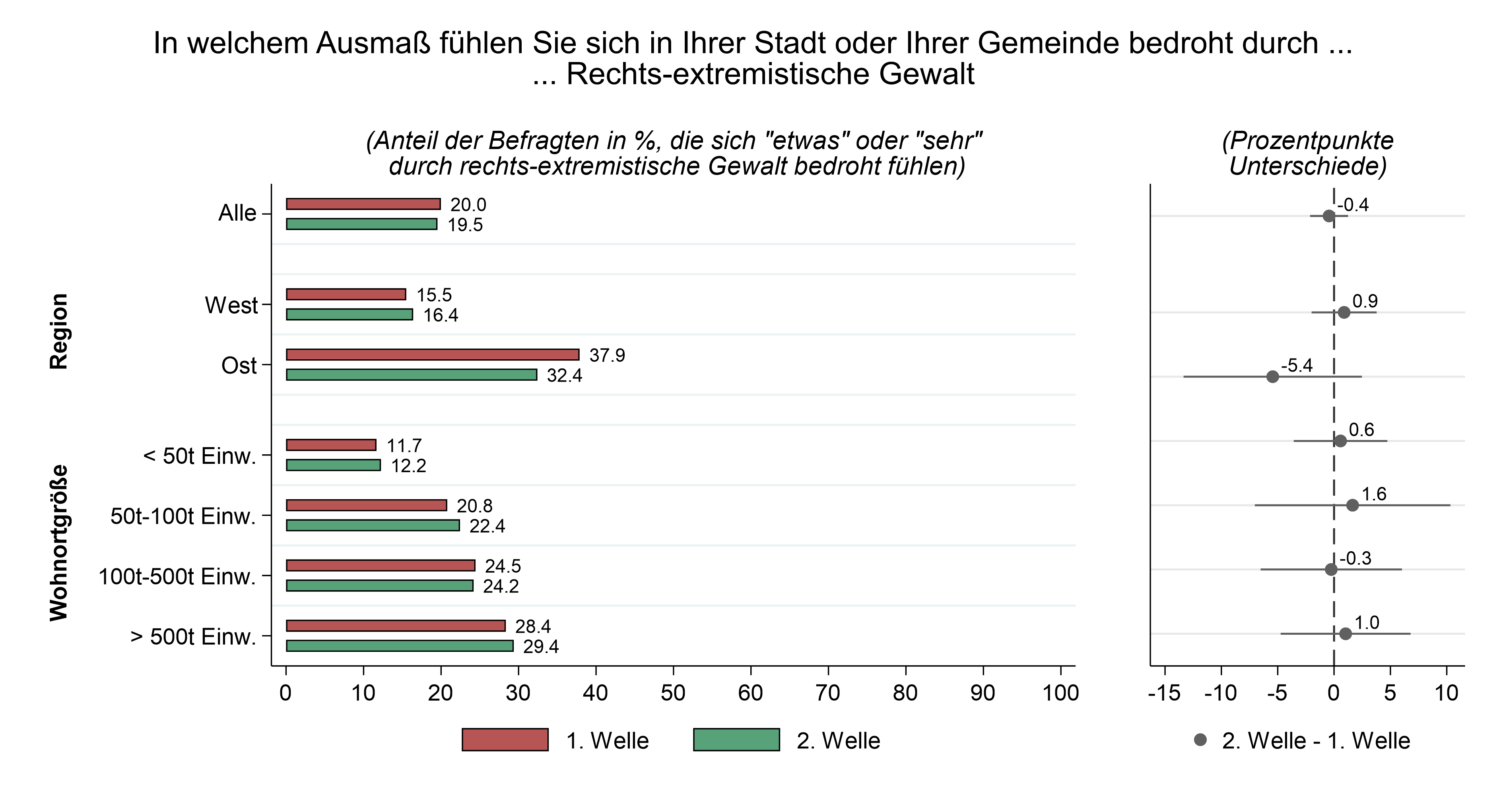

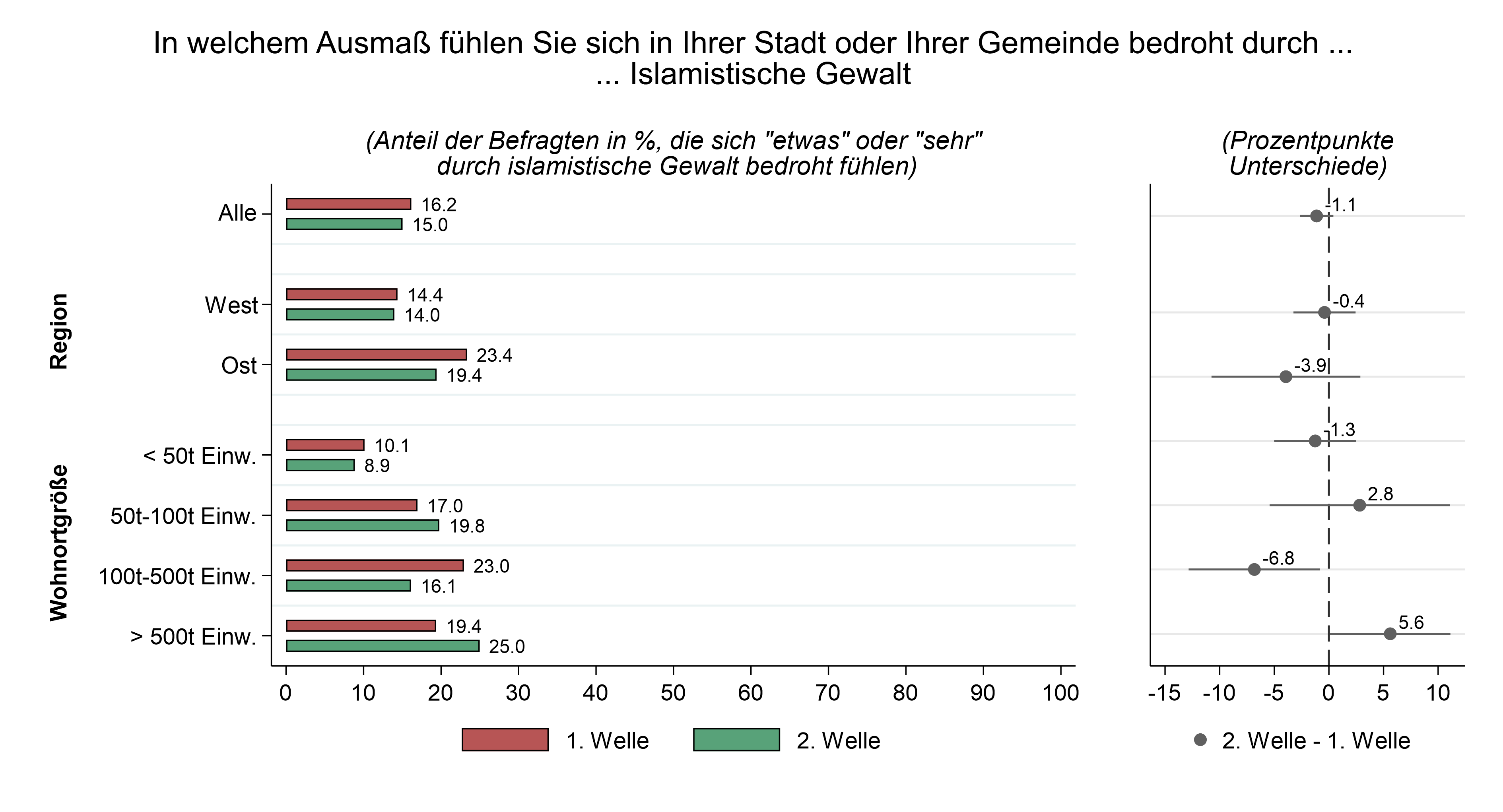

Interessant ist, dass die am seltensten im eigenen Umfeld beobachtete Formen politisch-extremistischer Aktivitäten, diese betreffen den Islamismus, zugleich mit der stärksten Verbreitung von Bedrohungsgefühlen in Bezug auf entsprechende Ereignisse im Sinne politisch motivierte Gewalt in der eigenen Stadt/Gemeinde einhergehen.

26.8% der Befragten geben 2025 an, sich in ihrem Lebensumfeld „etwas“ bis „sehr“ durch islamistische Gewalt bedroht zu fühlen. Die Bedrohungsgefühle sind hier gegenüber 2021 um 10.7 Prozentpunkte gewachsen. Die Zuwächse haben in erster Linie seit 2023 begonnen.

Abbildung 14: Verbreitung von Bedrohungsgefühlen wegen unterschiedlicher Formen politisch-extremistisch motivierter Gewalt in der eigenen Stadt oder Gemeinde (MiD 2021 - 2025, gewichtete Daten)

Mit 25.2% fühlen sich nur geringfügig weniger Menschen durch rechtsextremistische Gewalt in ihrem Lebensumfeld bedroht. Diese Rate ist im Vergleich zu 2021 mit +5.2 Prozentpunkten nicht ganz so stark angewachsen, wie das für die Bedrohung durch islamistischen Extremismus gilt. Aber auch hier ist festzustellen, dass die maßgeblichen Zuwächse für die Zeit ab 2023 zu erkennen sind.

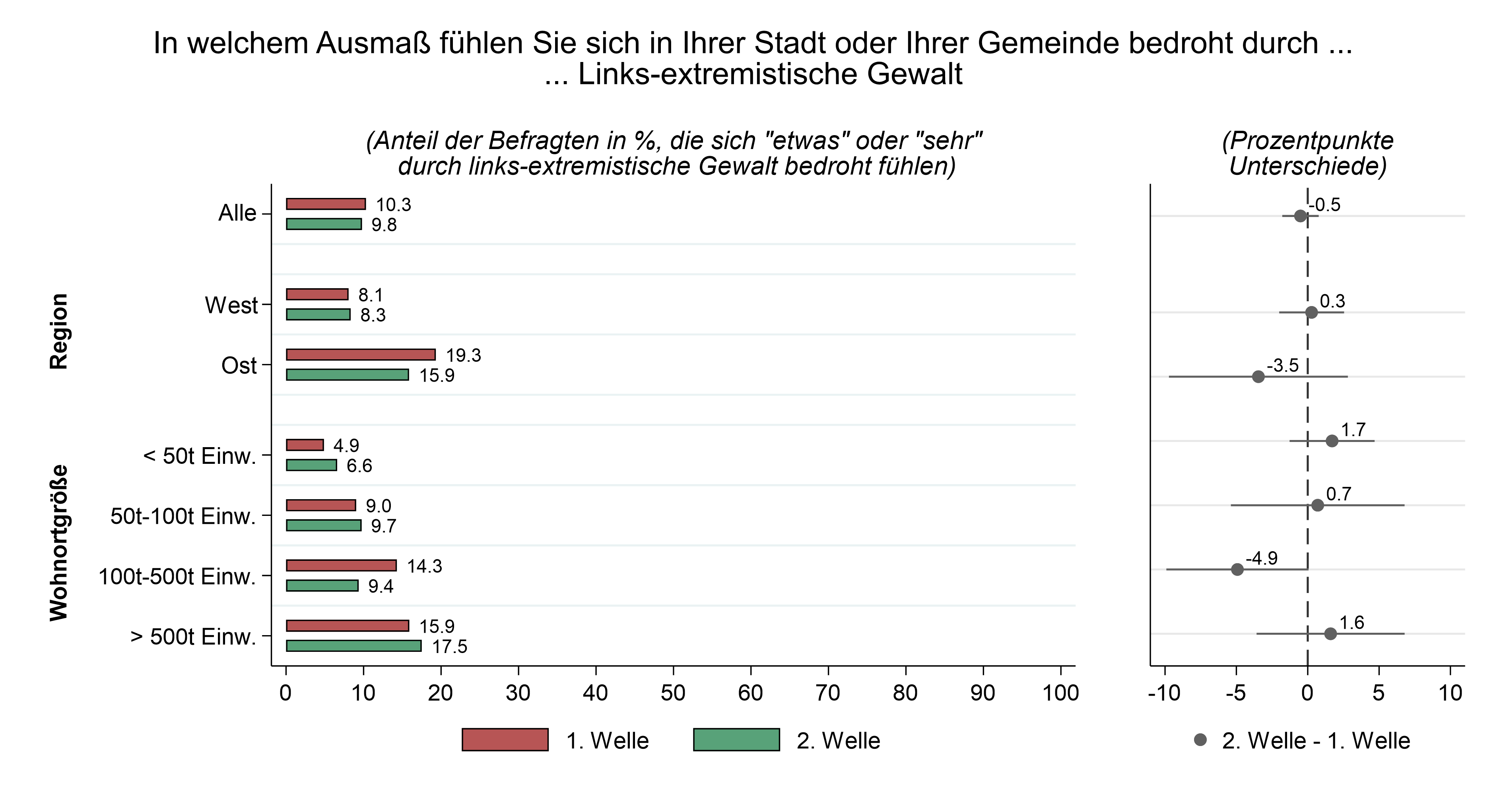

Mit Blick auf linksextremistische Gewalt sind die Bedrohungsgefühle am wenigsten verbreitet. Hier äußern 13.6% sich durch linksextremistische Gewalt bedroht zu fühlen. Auch in dieser Hinsicht sind jährliche Zuwächse zu erkennen. Mit +3.8 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2022 sind diese Zuwächse bis 2025 jedoch deutlich geringer als im Falle rechtsextremistischer oder islamistischer Gewalt.

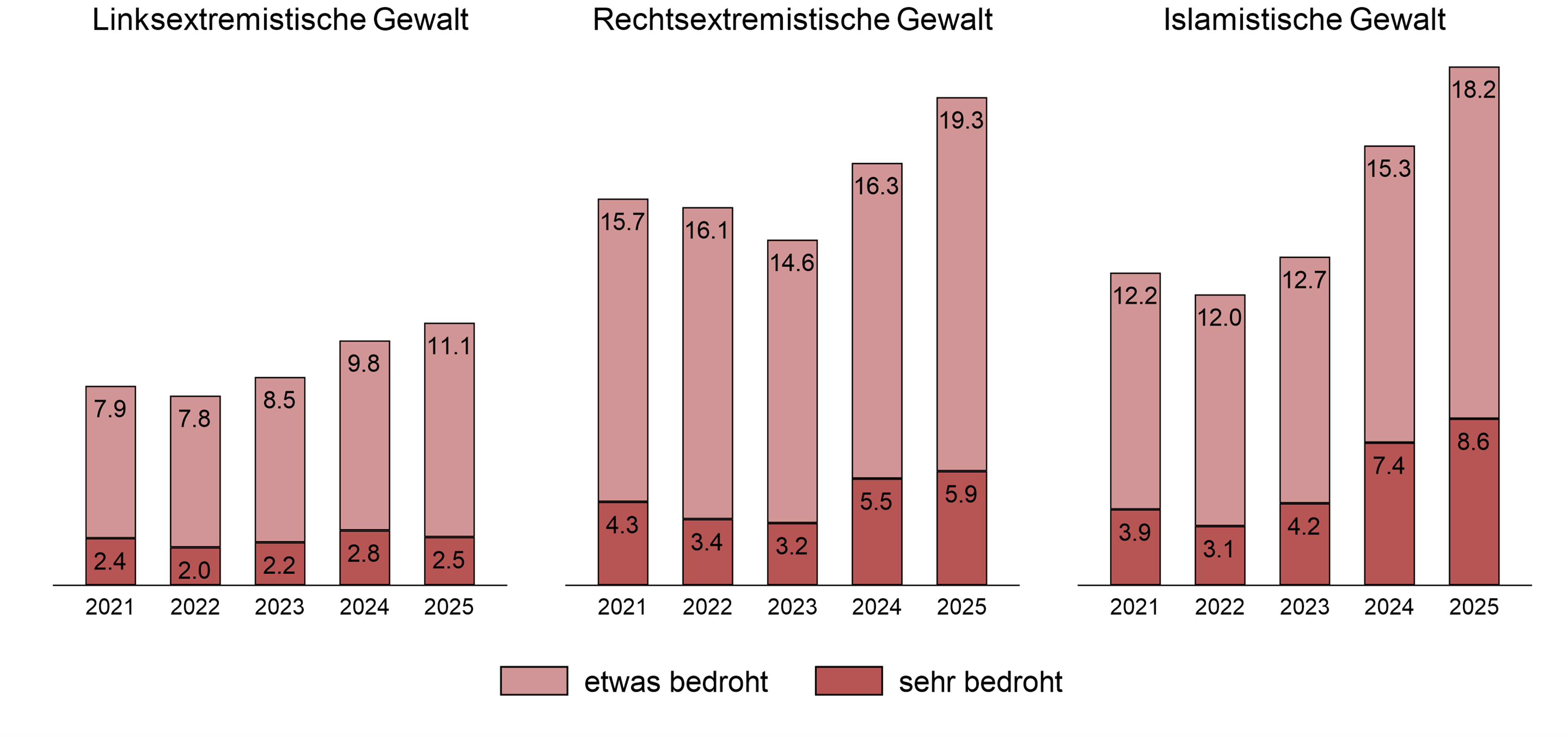

Differenziert man nach der Intensität dieser Art des Bedrohungserlebens, dann erweist sich, dass Bedrohungen, die mit islamistischer Gewalt assoziiert werden, eine deutlich höhere subjektive Relevanz zu besitzen scheinen als die im eigenen Lebensumfeld erlebte Bedrohung durch links- oder rechtsextremistische Gewalt (Abbildung 15).

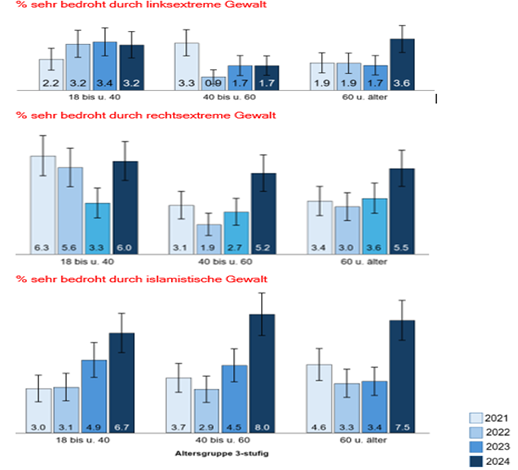

Abbildung 15: Bedrohung durch politisch extremistische Gewalt in der eigenen Lebensumgebung nach Intensität des Bedrohungserlebens und Art der politischen Motivation, 2021-2025 (Angaben in %; MiD 2021 – 2025; gewichtete Daten)

So geben 8.6% der Befragten 2025 an, sich durch islamistische Gewalt sehr bedroht zu fühlen, was in Relation zu 2021 mehr als eine Verdopplung bedeutet. Für Rechtsextremismus ist zwar auch eine solche Tendenz der Zunahme starker Bedrohungsgefühle erkennbar, aber die Anstiege sind hier nicht so stark. Bis 2022 war interessanterweise die Intensität der erlebten Bedrohung durch Rechtsextremismus deutlich stärker, als das für Islamismus gilt. Das ist 2025 umgekehrt.

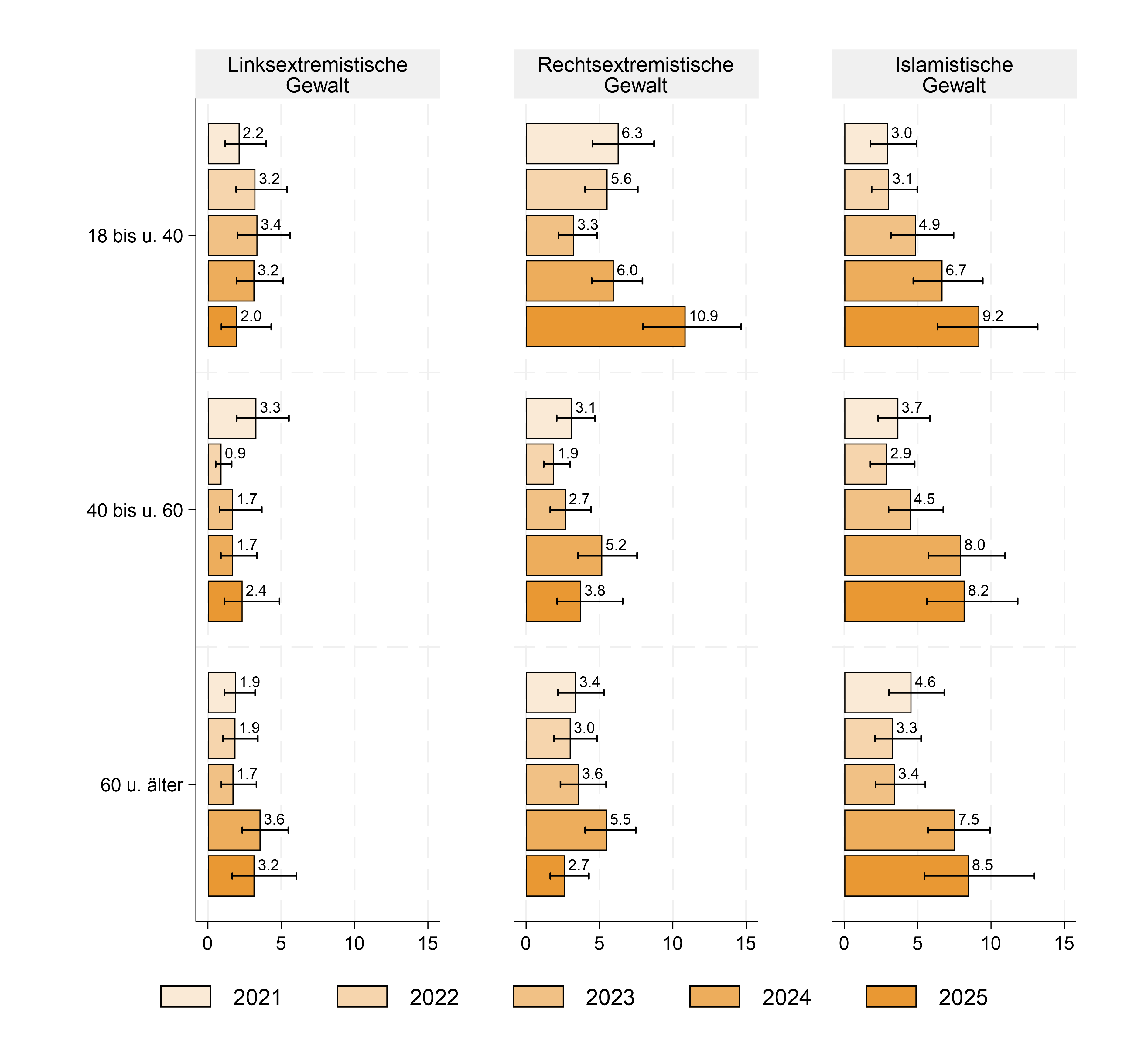

Diese Entwicklungen sind zudem nicht auf bestimmte Altersgruppen beschränkt, sondern finden sich in vergleichbarer Form in allen Altersklassen (vgl. Abbildung 16). Eine gewisse Ausnahme stellt diesbezüglich die linksextreme Gewalt dar, die im mittleren Alterssegment in den letzten Jahren deutlich seltener als bedrohlich erlebt wird im Vergleich zu den unter 40jährigen und den ab 60jährigen.

Es fällt weiter auf, dass die Raten derer, die sich in ihrer Umgebung sehr bedroht fühlen, im Fall des islamistischer Gewalt bei den jüngeren Befragten tendenziell niedriger ausfallen als in der höheren Altersgruppen, während sich für die Bedrohung durch rechtsextremistische Gewalt eine insoweit umgekehrte Rangfolge andeutet.

Abbildung 16: Wahrgenommene Bedrohung durch politisch motivierte Gewalt in der eigenen Lebensumgebung nach politischer Motivation der Täter und Altersklasse der Befragten (% „sehr bedroht“; MiD 2021 – 2025; gewichtete Daten)

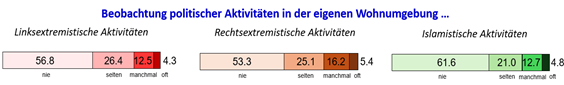

Auffallend ist ferner eine Diskrepanz des Verhältnisses zwischen der Häufigkeit der Wahrnehmung der verschiedenen Formen extremistischer Aktivität in der Wohnumgebung einerseits und dem Ausmaß der diesbezüglichen Besorgnisse wegen entsprechender politisch-motivierter Gewalt andererseits.

So erfolgen Wahrnehmungen islamistischer Aktivitäten im eigenen Lebensumfeld mit Abstand am seltensten (Abbildung 17). Sofern diese dort aber gehäuft wahrgenommen werden, sind die Raten derer, die sich davon bedroht fühlen, besonders hoch. Wenn keine solche Beobachtungen gemacht werden, ist auch das Bedrohungserleben erheblich geringer.

Darüberhinaus gilt weiter, dass auch ohne die gehäufte Beobachtung politischer extremistischer Aktivitäten im eigenen Lebensumfeld (Kategorien „nie“ oder „selten“) die wahrgenommene Bedrohung durch Gewalt im Falle des Islamismus gleichwohl stets am höchsten ausfallen.

Abbildung 17: Beobachtung politisch extremistischer Aktivitäten im eigenen Lebensumfeld und % derer sie sich sehr bedroht fühlen nach Häufigkeit der Wahrnehmung solcher Aktivtäten in der eigenen Wohnumgebung im Jahr 2025 (Angaben in %; MiD 2025; gewichtete Daten)

Das hohe Bedrohungspotenzial, welches mit islamistischer politisch motivierter Gewalt assoziiert wird, scheint somit weniger abhängig vom Ausmaß der tatsächlich subjektiv erlebten Konfrontationen mit diesem Phänomen in der eigenen Lebensumgebung zu sein, als das für Rechtsextremismus und Linksextremismus gilt. Weiter gilt, dass Islamismus, auch unabhängig von Grad seiner Wahrnehmung durch Aktivitäten im eigenen Umfeld, generell stärker mit einer Bedrohung durch Gewalt verbunden wird, als dies für Rechts- und Linksextremismus gilt.

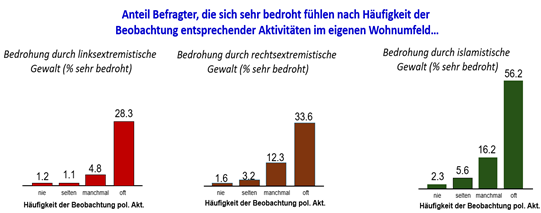

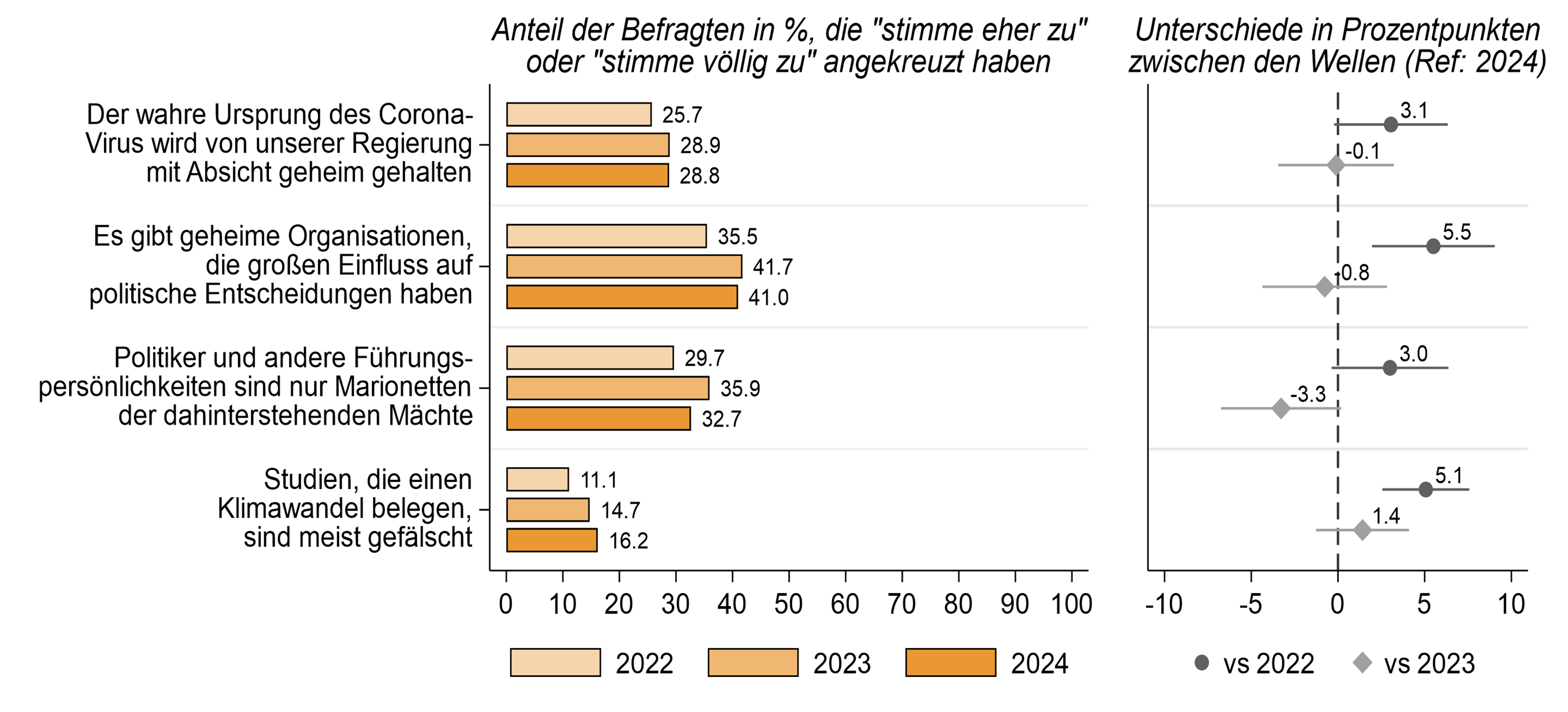

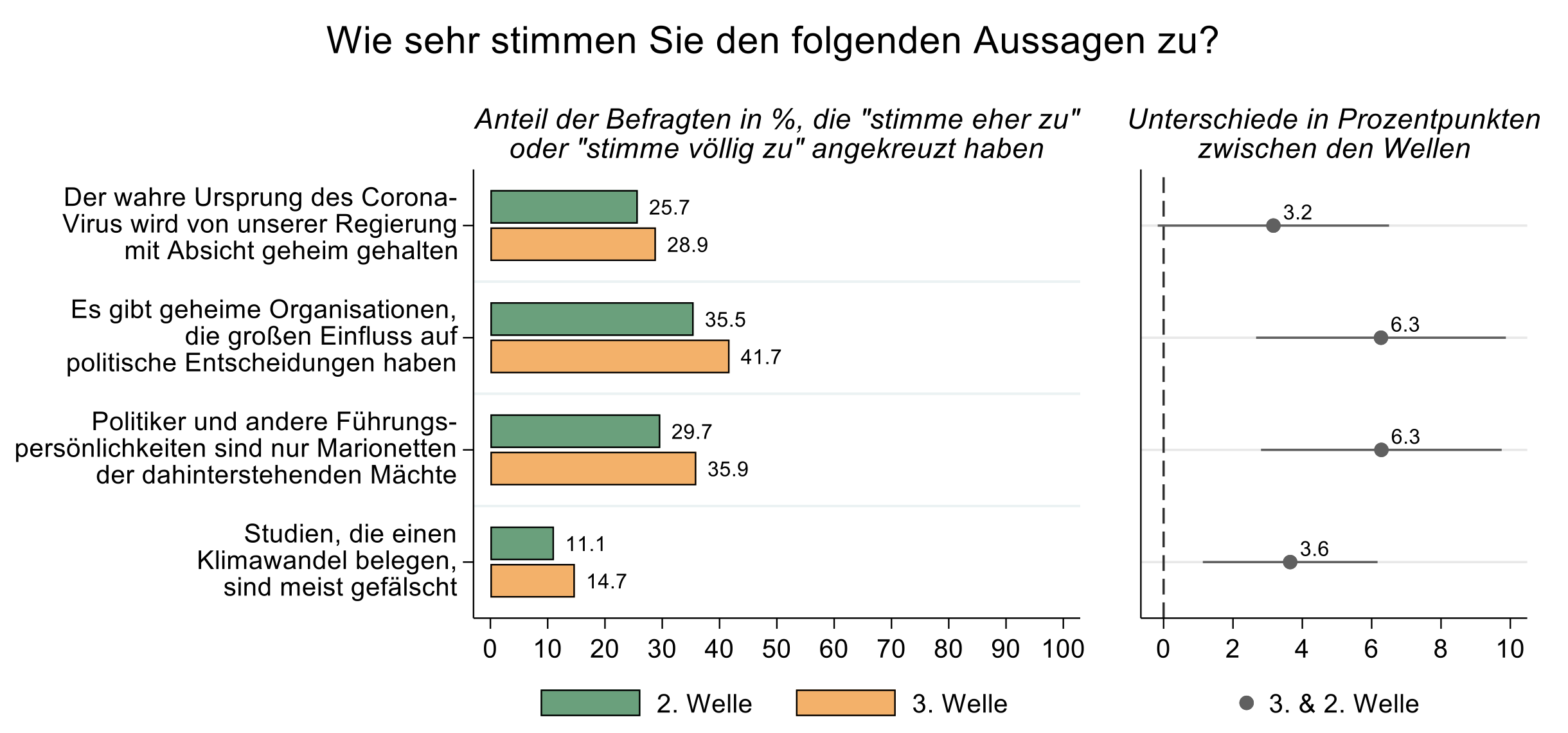

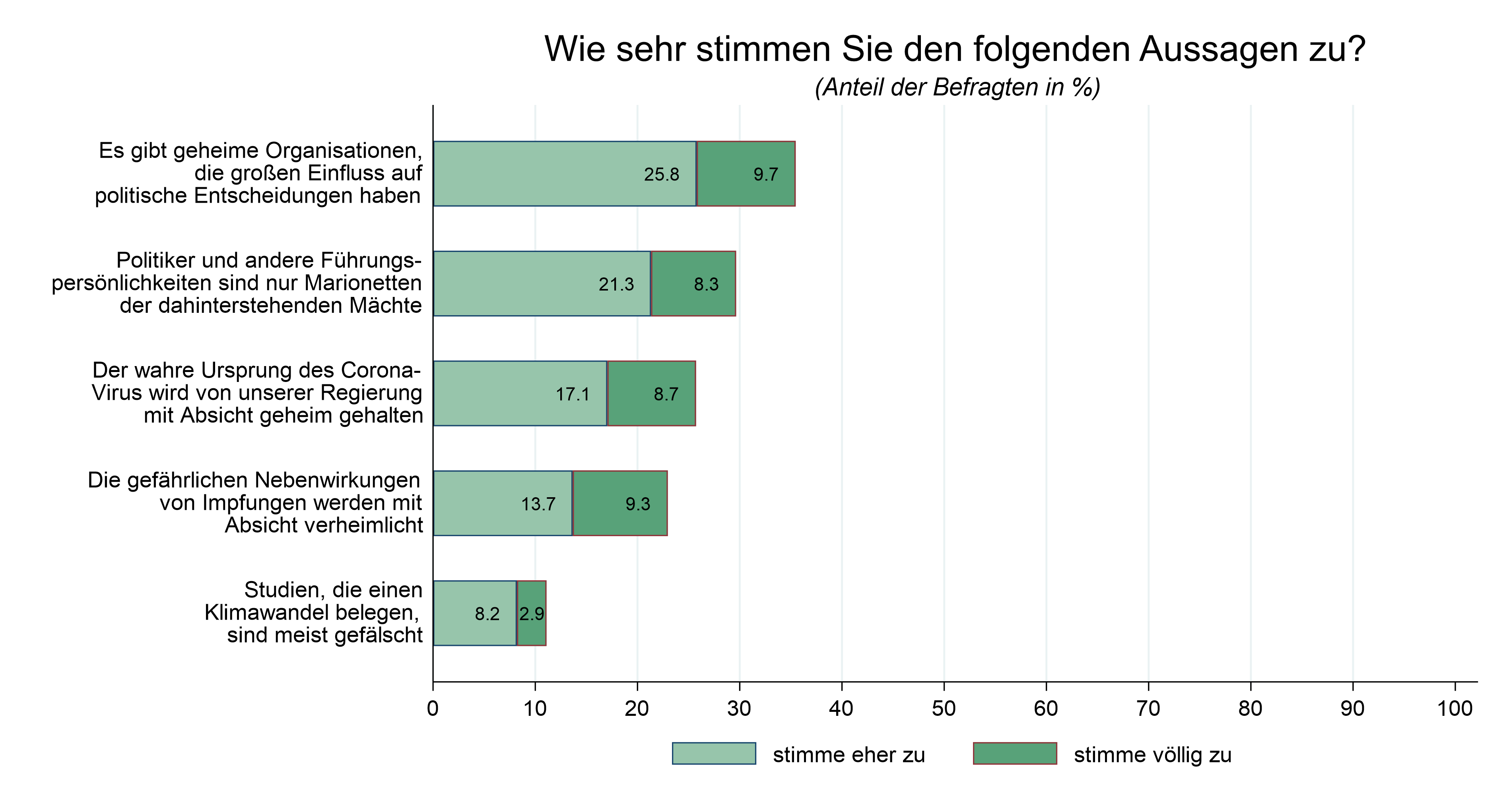

7. Akzeptanz von Verschwörungserzählungen und Verbreitung von Verschwörungsmentalitäten

Vor dem Hintergrund erheblicher Verunsicherungen, multipler Krisen und unterschiedlicher, zeitlich parallel dazu auftretender deutlich gestiegener Bedrohungswahrnehmungen ist damit zu rechnen, dass verschwörungstheoretische Narrative als eine Form der Bewältigung einer ansonsten kognitiv wie emotional als potentiell überfordernd erlebten Situation häufiger übernommen und akzeptiert werden.

Im Hinblick darauf wird im Rahmen von MiD seit 2022 systematisch erhoben, wie umfangreich in der erwachsenen Wohnbevölkerung in Deutschland die Neigung verbreitet ist, verschwörungstheoretische Narrative zu akzeptieren und diese zu teilen. Insoweit lassen sich u.a. Feststellungen dazu treffen, wie sich das im Zeitverlauf in den letzten drei Jahren verändert hat.

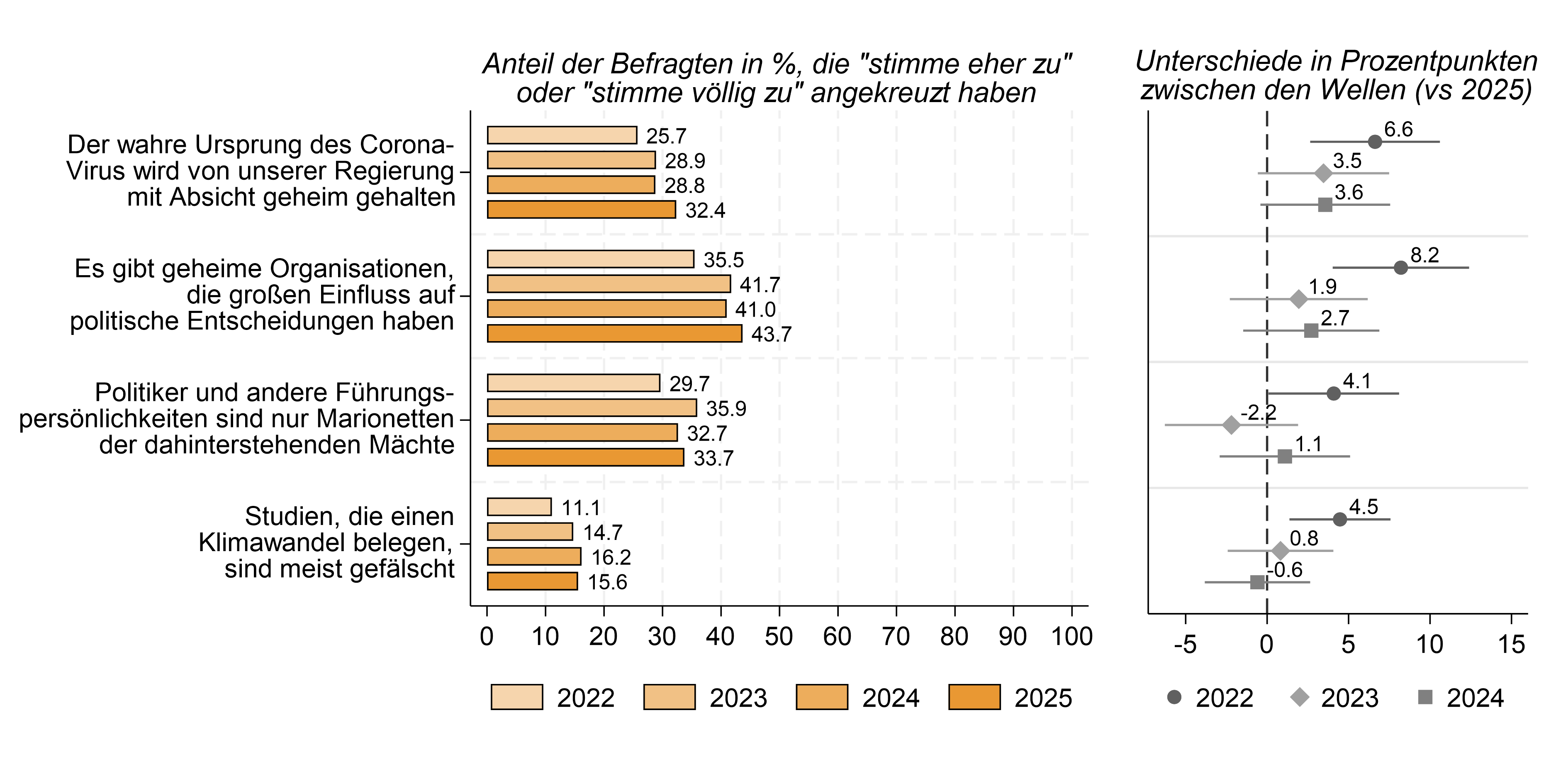

Im Ergebnis ist festzustellen, dass ein durchaus relevanter Anteil der Bevölkerung generell verschwörungstheoretische Erklärungen und Narrative akzeptiert. Im Jahr 2025 stimmen 32.4% der Aussage zu, dass die Herkunft des Corona-Virus absichtlich verschleiert wird. 43.7% glauben, dass es geheime Organisationen gibt, die die Politik in großem Maße beeinflussen. 33.7% sind der Auffassung, dass Politiker und Führungskräfte nur Marionetten der hinter ihnen stehenden Mächte sind; 15.6% sind der Ansicht, dass Studien, die einen Klimawandel bestätigen, gefälscht seien (Abbildung 18).

Abbildung 18: Verbreitung der Neigung zur Akzeptanz verschwörungstheoretischer Narrative (MiD 2022 - 2025, gewichtete Daten)

Diese Zustimmungsraten sind seit 2022 deutlich angestiegen. Dies gilt vor allem für die Annahme, dass es geheime Organisationen gibt, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben (+8.2 Prozentpunkte). Die Rate der, die der Ansicht sind, dass Politiker in Wahrheit nur Marionetten sind, die durch dahinterstehende Mächte gesteuert werden, hat ebenfalls stark zugenommen (+4.1 Prozentpunkte), ebenso die wissenschaftsskeptische Haltung, dass Studien zum Beleg des Klimawandels gefälscht seien (+4.5 Prozentpunkte).

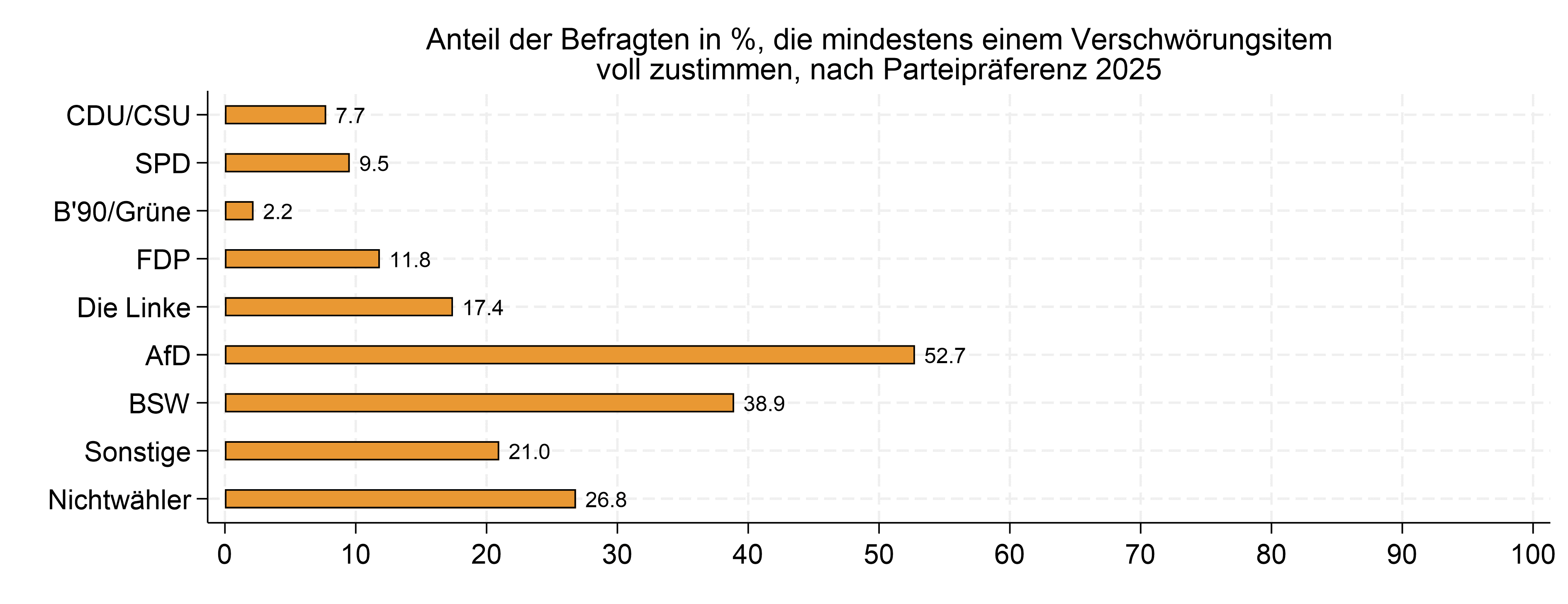

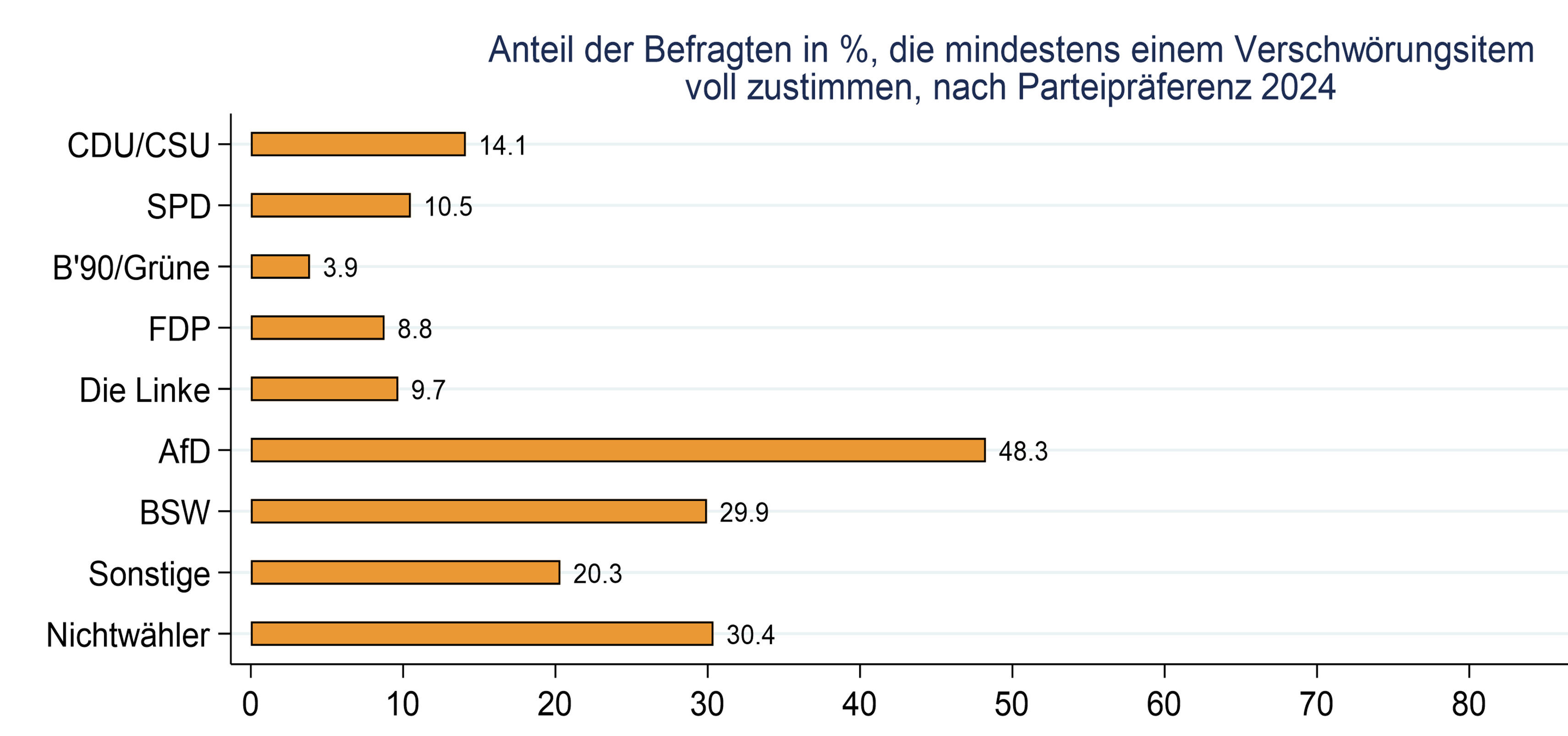

Es findet sich ferner ein klarer Zusammenhang zwischen der Neigung zum Glauben an Verschwörungstheorien und den politischen Parteipräferenzen (vgl. Abbildung 19). Unter Sympathisanten der AfD ist die höchste Rate an Personen zu finden, die eine solche Neigung zum Verschwörungsglauben erkennen lassen: 52.7% von ihnen stimmen mindestens einer der verschwörungstheoretischen Aussagen vollständig zu.

Abbildung 19: Verbreitung der Akzeptanz verschwörungstheoretischer Narrative nach Parteipräferenz (Sonntagsfrage; Angabe in %; MiD 2025, gewichtete Daten)

An zweiter Stelle finden sich Anhänger des BSW, von denen 38.9% mindestens einer der hier verwendeten Aussagen voll und ganz zustimmen. Unter den Nichtwählern liegt dieser Anteil bei etwas mehr als einem Viertel. Bei den übrigen Parteien liegen die entsprechenden Anteile (teils ganz deutlich) unter 20%; am höchsten ist diese Rate hier noch bei den Linken (17.4%), am niedrigsten bei B‘90/Grünen (2.2%).

8. Zusammenfassung und erste Zwischenbilanz

Im Jahr 2025 konnte die fünfte Welle der repräsentativen Umfrage „Menschen in Deutschland“ erfolgreich umgesetzt werden. Insgesamt wurden 4 458 Menschen ab 18 Jahre erreicht, die bereit waren, an dieser online durchgeführten standardisierten Befragung teilzunehmen.

Die soziodemographischen Merkmale dieser einwohnermeldeamtsbasierten großen Stichprobe der in Deutschland lebenden erwachsenen Bevölkerung entsprechen recht gut den Strukturen, wie sie auch in der erwachsenen Wohnbevölkerung Deutschlands insgesamt zu finden sind. Die Rücklaufquote liegt ferner in einem Bereich, der für solche Studien als üblich und insoweit zufriedenstellend bezeichnet werden kann. Die Ergebnisse, die auf Basis der gewichteten Daten dieser Befragung gewonnen werden, sind insoweit, wie es auch bei den vorherigen Erhebungswellen von 2021 bis 2024 der Fall war, als repräsentativ für die erwachsene Wohnbevölkerung in Deutschland anzusehen. Trendanalysen auf Grundlage dieser Daten sind insoweit ebenfalls sehr aussagekräftig.

Im längsschnittlichen Vergleich der fünf Erhebungswellen lassen sich ganz eindeutig wachsende Vertrauensverluste mit Blick auf staatliche und politische Institutionen, Zunahmen von Inkompetenzzuschreibungen in Bezug auf gesellschaftliche Entscheidungsträger und steigende Besorgnisse in sehr wichtigen Politikfeldern konstatieren. Die hier seit 2021 erkennbaren Entwicklungen lassen noch keine Trendwende erkennen. Im Gegenteil, in mehreren Bereichen hat sich die Situation weiter verschärft.

Diese Entwicklungen werden begleitet von Anstiegen der subjektiven Wahrnehmung der Zurücksetzung und kollektiven, ungerechtfertigten Benachteiligungen der Eigengruppe seitens vieler Bürgerinnen und Bürger. Hier ist es zu weiteren Anstiegen der Einschätzung gekommen, dass Menschen wie man selbst von staatlichen Institutionen schlecht behandelt, benachteiligt und mit ihren Sorgen und Nöten nicht ernst genommen werden.

Darüber hinaus ist ein beträchtliches Niveau der der Akzeptanz von Verschwörungserzählungen zu erkennen. Diese speisen Misstrauen in staatliche Institutionen und vermehren die Schwierigkeiten, rationale Debatten über gesellschaftliche Probleme und differenzierte Ansätze zu ihrer Lösung angemessen führen zu können. Diese Entwicklungen haben sich 2025 weiter fortgesetzt.

In der Summe ist auch im Jahr 2025 weiterhin eine höchst brisante Gemengelage zu konstatieren, die einen ganz erheblichen und thematisch umfassenden Legitimationsverlust der aktuellen Politik und wichtiger Entscheidungsträger bei großen Teilen der Bevölkerung indiziert.

Die Beobachtungen der Befragten in deren eigenen Lebensumfeldern verweisen im Einklang damit auf Symptome eines reduzierten gesellschaftlichen Zusammenhalts und wachsender Radikalisierung in unterschiedlichen ideologischen Bereichen. Subjektive Gefühle der Bedrohung durch politisch motivierte Gewalt in der eigenen Gemeinde oder Stadt haben gleichfalls zugenommen. Dabei spielen islamistische und rechtsextreme Formen der politisch motivierten Gewalt 2025 die entscheidende Rolle. Sorgen wegen linksextremer Gewalt existieren in der Bevölkerung zwar auch und sollten nicht ignoriert werden, diese bewegen sich allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau.

Insgesamt zeichnet sich der Fortbestand einer gesellschaftlichen Situation ab, die aus theoretischer Sicht mit der Gefahr verbunden ist, dass sich in wachsendem Maße ein Nährboden für autoritäre populistische Agitationsbemühungen ausbreiten könnte. Weitere Beobachtungen in diesem Feld wie auch Analysen der treibenden Kräfte sind insofern notwendig, um ggfs. Änderungen von Phänomenen in Ausprägung, Form oder den insoweit relevanten Risikogruppen früh erkennen zu können.

Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Dynamik internationaler Entwicklungen mit ihren zum Teil ganz erheblichen Ausstrahlungswirkungen nach Deutschland sind hier sehr schnelle Veränderungen möglich, was nahelegt, im weiteren Fortgang des Monitorings internationalen politischen Veränderungen und ihren Wahrnehmungen durch die Menschen in Deutschland besondere Aufmerksamkeit zu widmen und verstärkt einzubeziehen. In von MOTRA wird dieser Aspekt vor allem durch die Fortführung der Studie „Menschen in Deutschland: International“ (MiDInt) geschehen, die in Kooperation der UHH und des GIGA seit 2022 umgesetzt und in der zweiten Förderphase von MOTRA eng mit der Studie Menschen in Deutschland (MiD) verzahnt wird.

|

Dieser Online-Bericht soll einen ersten Einblick in Fragestellungen, Methodik und ausgewählte Befunde der MOTRA Untersuchung „Menschen in Deutschland 2025“ geben und zugleich auch wichtige Trends seit 2021 beschreiben. Weitere Informationen zu unseren Forschungsarbeiten in MOTRA finden Sie auf unserer Homepage auf den Seiten https://www.mid.uni-hamburg.de/startseite.html sowie und in den Informationen zu unseren fortlaufenden Publikationen unter https://www.jura.uni-hamburg.de/die-fakultaet/professuren/kriminologie/motra.html. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, uns bei allen unseren Befragten, die uns so bereitwillig geantwortet und dafür Zeit zur Verfügung gestellt haben, zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie uns durch Ihre aktive Teilnahme an der Befragung unterstützt und damit sehr geholfen haben, wissenschaftliche Erkenntnisse zu akuten und drängenden Fragen unserer Gesellschaft gewinnen zu können ! Wir hoffen sehr, dass Sie uns auch bei künftigen Befragungen im Rahmen von MOTRA weiter unterstützen, indem sie aktiv daran teilnehmen. Ohne Ihre Mithilfe wäre diese Forschung gar nicht möglich ! Vielen Dank für Ihr Vertrauen und ihre Mithilfe! Diesen hier vorliegenden Bericht stellen wir allen Interessierten Für Rückfragen kontaktieren Sie gerne unser Team unter mid-studie"AT"uni-hamburg.de. |

Zitation dieser Onlinepublikation:

Wetzels, P., Farren, D., Brettfeld, K., Fischer, J.M.K., Endtricht, R. & Richter, T. (2025). Erste Ergebnisse der repräsentativen MOTRA-Befragung „Menschen in Deutschland“ 2025 (MiD 2025). Subjektive Wahrnehmungen gesellschaftlicher Entwicklungen und Zustände sowie diesbezügliche Trends in Deutschland seit 2021. Hamburg: Universität Hamburg.

https://doi.org/10.25592/uhhfdm.18053

Online auch verfügbar unter: https://www.mid.uni-hamburg.de/ergebnisse.html

Erste Ergebnisse der Repräsentativbefragung „Menschen in Deutschland 2024“

| Die Studie „Menschen in Deutschland“ (MiD) wird von der Universität Hamburg im Rahmen des seit 2019 existierenden bundesweiten Forschungsverbundes MOTRA durchgeführt. Sie untersucht Meinungen und Haltungen von Menschen ab 18 Jahren in Deutschland zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Dazu findet seit 2021 jedes Jahr im Frühsommer eine repräsentative Befragung der erwachsenen Wohnbevölkerung in Deutschland statt. In dieser werden alljährlich über 4.000 Menschen gebeten, Angaben zu ihren Erfahrungen, Einstellungen und Meinungen zu machen. Im Folgenden werden ausgewählte Befunde der vierten Welle der MiD-Studie aus dem Jahr 2024 vorgestellt. Im Zentrum dessen stehen zum einen subjektive Wahrnehmungen gegenwärtiger gesellschaftlicher Herausforderungen und Probleme sowie damit assoziierte Besorgnisse. Weiter geht es um die Bewertung und Einschätzung wichtiger gesellschaftlicher Entscheidungsträger sowie staatlicher und politischer Institutionen seitens der Bevölkerung. In einem Zeitvergleich wird auch auf Ergebnisse der vorherigen Erhebungswellen aus den Jahren 2021, 2022 und 2023 eingegangen. Insbesondere auffällige Veränderungen werden genauer in den Blick genommen und erläutert. |

Menschen in Deutschland 2024: Die Teilnehmer*innen der vierten Erhebungswelle1

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1Die Studie wird seit 2019 durch Zuwendungen des BMBF (FKZ 13N15222) und des BMI finanziert. Alle Auswertungen wurden mit gewichteten Daten vorgenommen. Die Ergebnisse sind repräsentativ und für die erwachsenen Einwohner*innen Deutschlands gültig. |

1. Verbreitung von Sorgen und Verunsicherungen angesichts aktueller gesellschaftlicher Probleme und politischer Herausforderungen

Im Jahr 2024 liegen die Besorgnisse der Menschen in Deutschland angesichts der weltpolitischen wie auch der nationalen Entwicklungen auf einem sehr hohen Niveau. Es finden sich insoweit aktuell die Spitzenwerte für den Zeitraum 2021-2024.

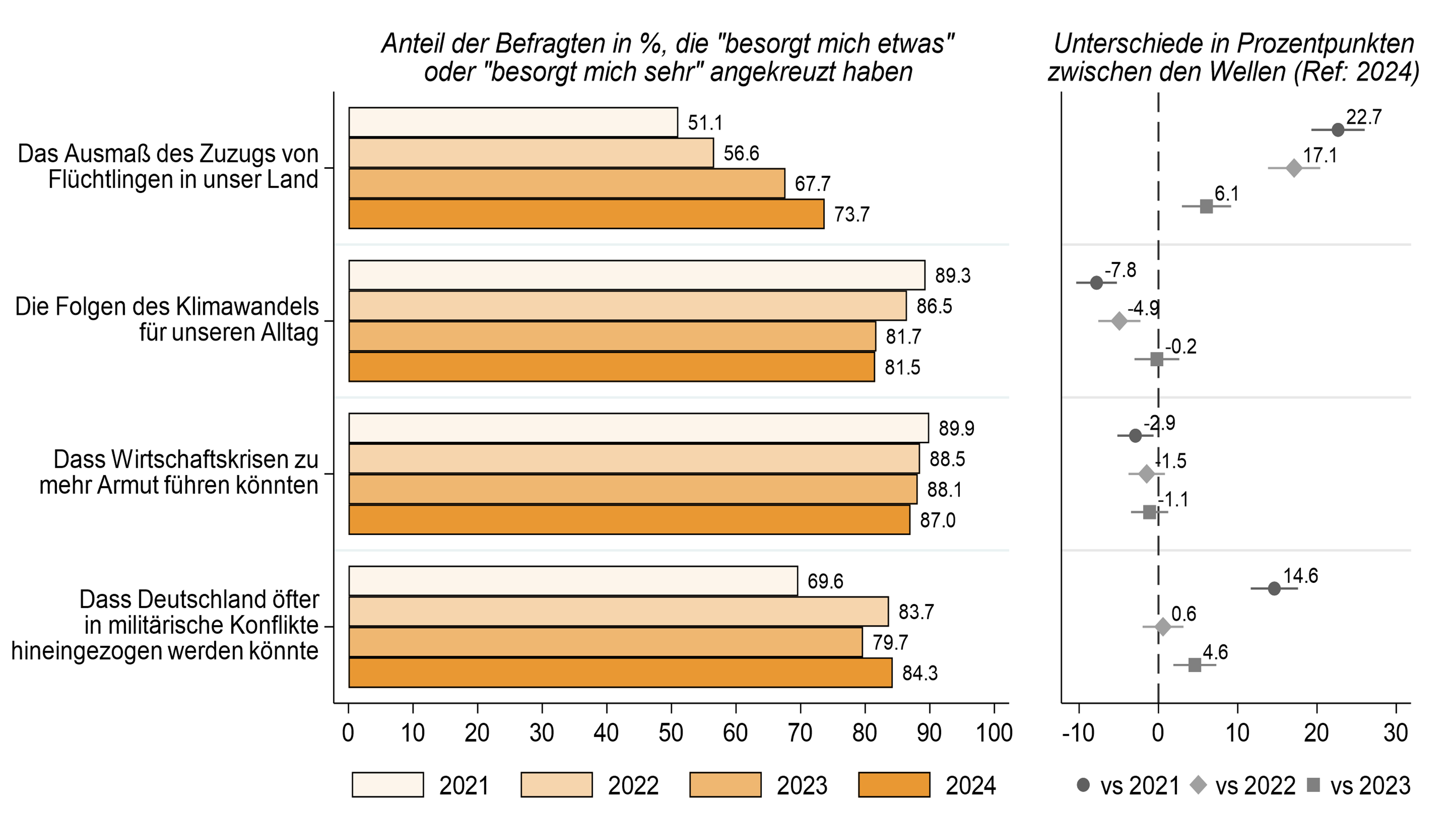

Sorgen, die in den letzten vier Jahren am stärksten zugenommen haben, beziehen sich auf die Themen Flüchtlingszuwanderung und Krieg. Der Anteil der Befragten, die darüber „etwas“ oder „sehr“ besorgt sind, ist in den letzten vier Jahren um 22.7 bzw. 14.6 Prozentpunkte gestiegen. Demgegenüber bleiben Besorgnisse wegen des Klimawandels mit über achtzig Prozent zwar weiterhin hoch, haben aber im betrachteten Zeitraum um 7.8 Prozentpunkte abgenommen.

Abbildung 1: Verbreitung von Besorgnissen angesichts gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen nach Themenbereichen und Jahr der Erhebungswelle (Frage: „Inwieweit sind Sie über die folgenden Herausforderungen und deren mögliche Auswirkungen auf ihr Leben besorgt?“ ) (MiD 2021-2024, gewichtete Daten)

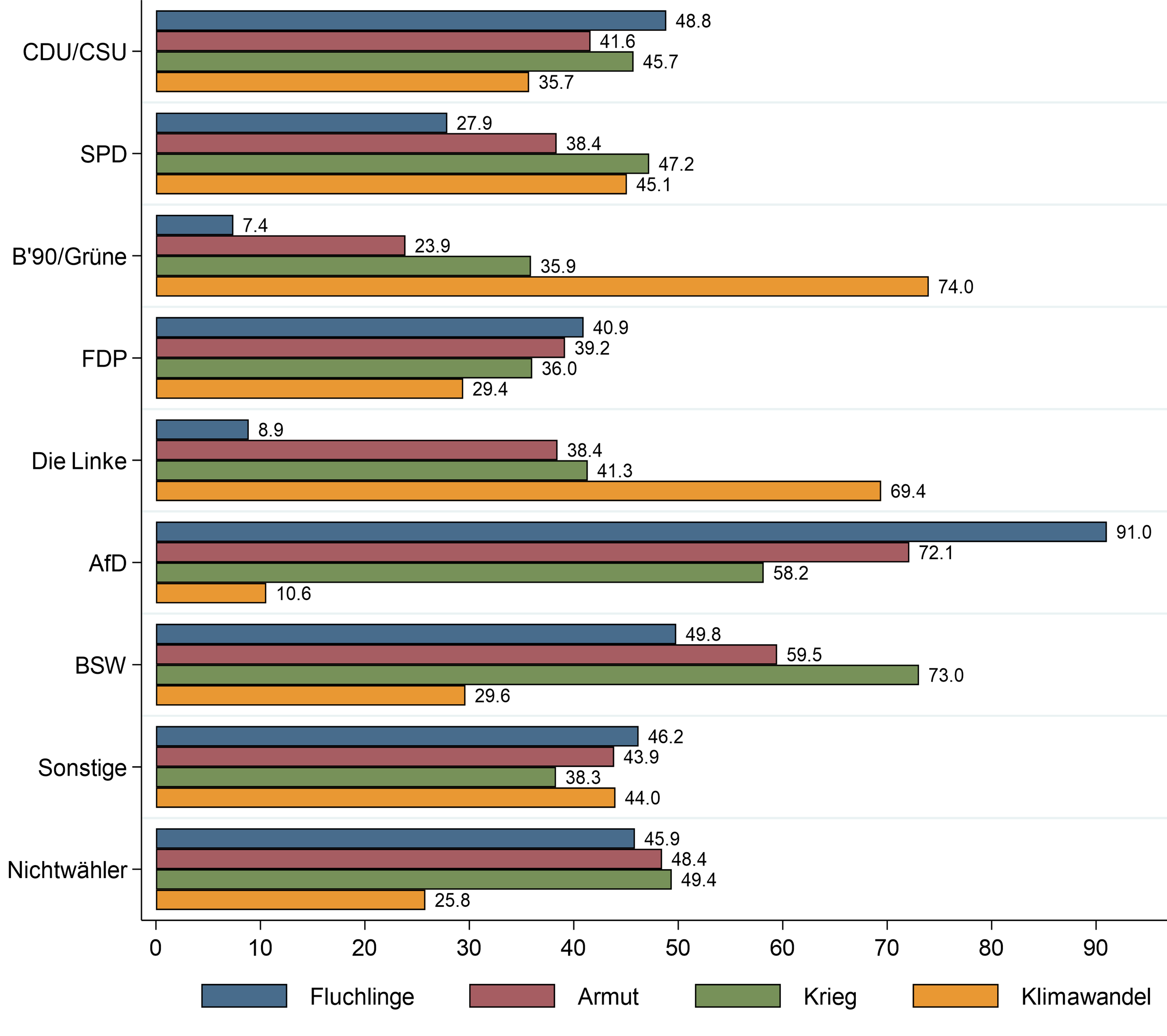

Welches jeweils die wichtigsten Sorgen sind und wie sich deren Ausmaß verändert hat unterscheidet sich allerdings ganz erheblich in Abhängigkeit von den politischen Orientierungen und Parteipräferenzen der befragten Bürgerinnen und Bürger.

Erwartungsgemäß macht sich die überwiegende Mehrheit (91%) jener Befragten, die eine Präferenz für die AfD angeben, große Sorgen über den Zuzug von Flüchtlingen. Diese Raten sind bei den potenziellen Wähler*innen von CDU/CSU (48.8%) und BSW (49.8%) deutlich niedriger. Am niedrigsten sind diese Anteile bei den Anhänger*innen von Bündnis90/Grüne mit 7.4% und der Partei „Die Linke“ mit 8.9%.

Besorgnisse wegen Wirtschaftskrisen und möglichen Armutsfolgen sind bei Anhänger*innen der AfD und des BSW mit 72.1% bzw. 59.5% besonders verbreitet. Sorgen um einen möglichen Krieg machen sich ebenfalls die potentiellen Wähler*innen des BSW mit 73% und der AfD mit 58.2% am häufigsten. Der Klimawandel bereitet demgegenüber besonders oft den Wähler*innen der Parteien B‘90/Grüne (74%) und Die Linke (69.4%) Sorgen.

Es findet sich damit ein Gesamtbild, wonach die Wähler*innen der links- sowie rechtsautoritären populistischen Parteien AfD und BSW besonders stark von Sorgen gelenkt werden. Bei der AfD gilt dies vor allem für Sorgen in Bezug auf Flucht/Migration und Armut. Bei der BSW stehen Krieg und Armut im Zentrum. Bei Bündnis90/Grüne sowie der Partei „Die Linke“ dominiert insoweit der Klimawandel mit Spitzenwerten der Besorgnisraten.

Abbildung 2: Prozentraten Befragter, die „sehr besorgt“ sind, nach Problemfeld und Parteipräferenz, (MiD 2024, gewichtete Daten)

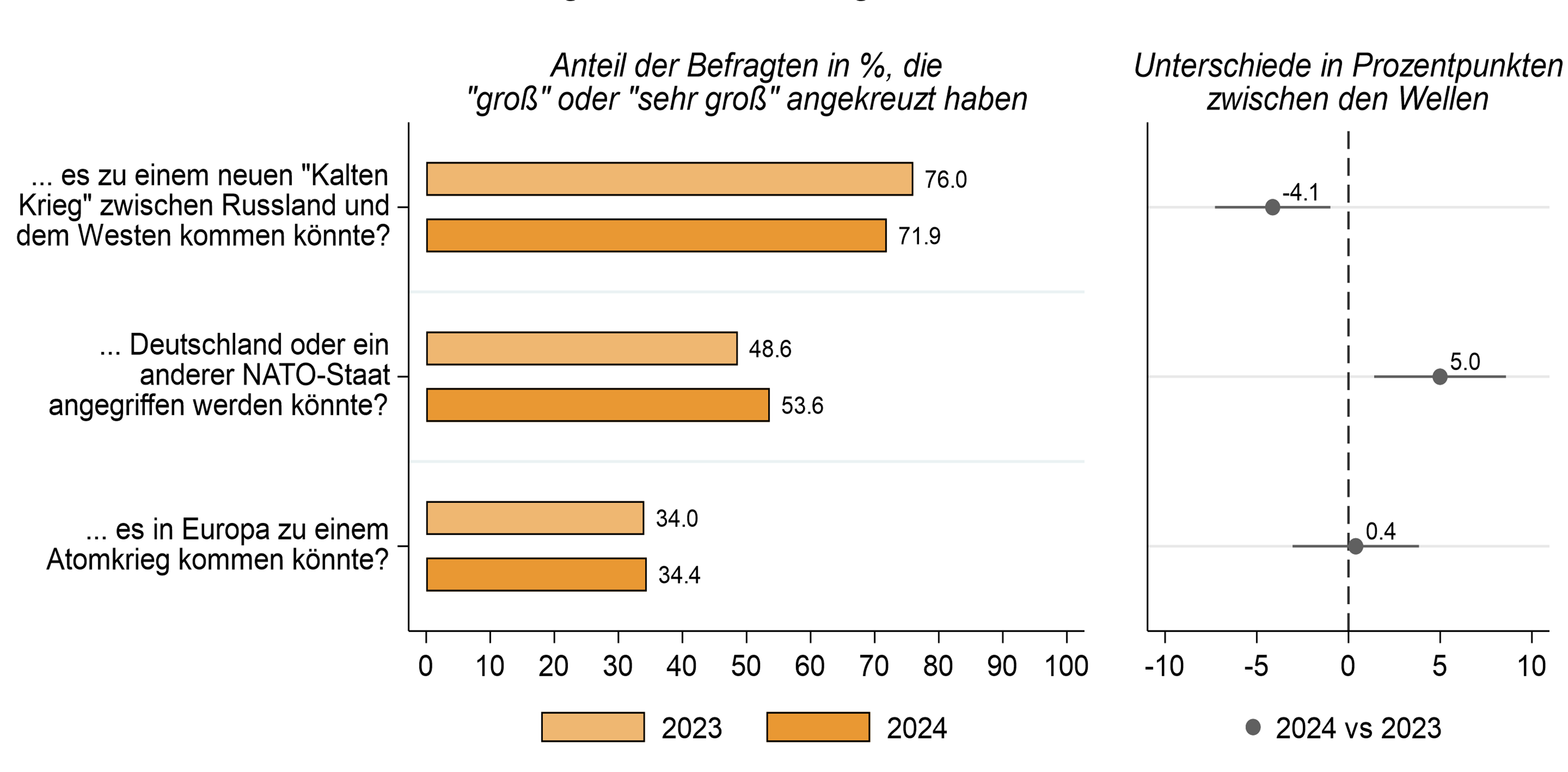

Wenn man die allgemein mit Krieg assoziierten Besorgnisse vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der Ukraine weiter konkretisiert zeigt sich, dass sich die Sorgen der Menschen in Deutschland mit Blick auf einen möglichen neuen „Kalten Krieg“ zwischen 2023 und 2024 etwas verringert haben. Trotz dieses leichten Rückgangs um 4.1 Prozentpunkte ist diese Besorgnis mit über 70% der Befragten recht hoch.

Gestiegen ist die Sorge, dass ein NATO-Staat tatsächlich angegriffen werden könnte. Diese Rate hat um 5 Prozentpunkte zugenommen und liegt derzeit bei 53.6%, betrifft also mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Bei etwa einem Drittel (34.4%) bestehen zudem große Sorgen, dass es in Europa zu einem Atomkrieg kommen könnte.

Abbildung 3: Verbreitung „großer“ oder „sehr große“ kriegsbezogener Besorgnisse 2023 und 2024 (Angaben in %; MiD 2023, 2024; gewichtete Daten)

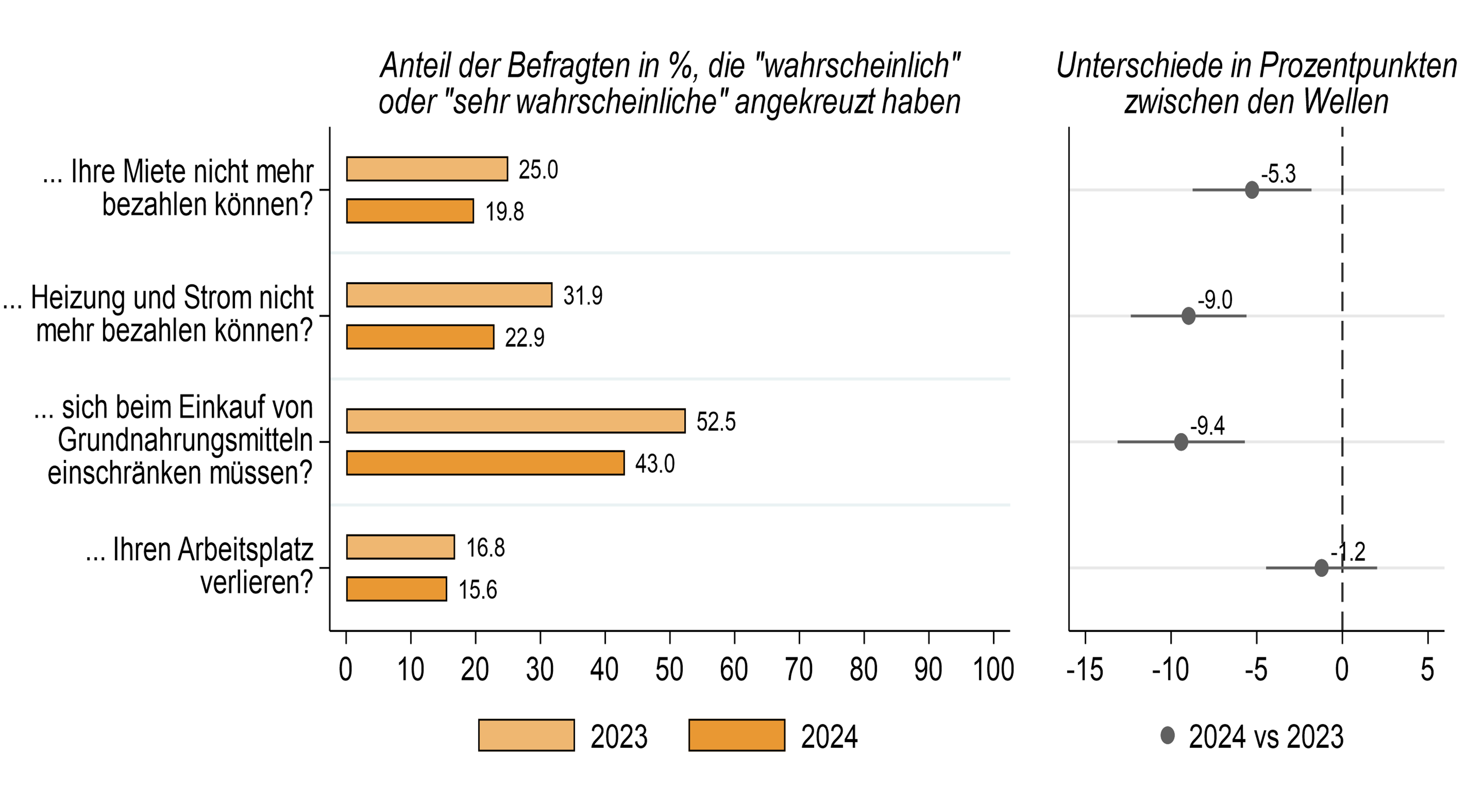

Abseits von Flucht/Migration/Zuwanderung sowie Krieg spielen auch Entwicklungen der wirtschaftlichen Situation und damit verbundene Herausforderungen und Probleme in Bezug auf das eigen Leben für zahlreiche die Bürgerinnen und Bürger eine ganz zentrale Rolle. Vor dem Hintergrund der enormen Preissteigerungen und Inflation, die im Gefolge der Corona-Pandemie zu registrieren waren, wurde erhoben, wie die Befragten die Entwicklung ihrer eigenen wirtschaftlichen Situation in der näheren Zukunft sehen.

Die Teilnehmenden waren gebeten worden einzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie in den nächsten sechs Monaten in unterschiedlichen Formen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten könnten. Rund ein Fünftel hält es für „wahrscheinlich“ bis „sehr wahrscheinlich“, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Ein ähnlich hoher Anteil glaubt, demnächst die Heizkosten nicht mehr zahlen zu können. 43% der Befragten erwarten, dass sie sich zukünftig im Alltag sogar beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln einschränken müssen.

Diese Werte sind zwar zwischen 2023 und 2024 signifikant zurückgegangen, sie befinden sich aber immer noch auf einem hohen Niveau. Nicht verändert hat sich mit 16% die Rate derer, die den Verlust ihres Arbeitsplatzes befürchten.

Abbildung 4: Erwartete persönliche wirtschaftlicher Belastungen in den nächsten 6 Monate: Prozent Befragte, die das für „wahrscheinlich“ oder „sehr wahrscheinlich“ halten. (MiD 2023, 2024, gewichtete Daten, Angaben in %)

2. Wahrnehmung von Staat, Politik und gesellschaftlichen Entscheidungsträgern

Die Mehrheit der Bürger*innen hält schon seit längerer Zeit die gesellschaftlichen Entscheidungsträger in Deutschland mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen, vor denen sie unser Land gestellt sehen, für nicht hinreichend kompetent.

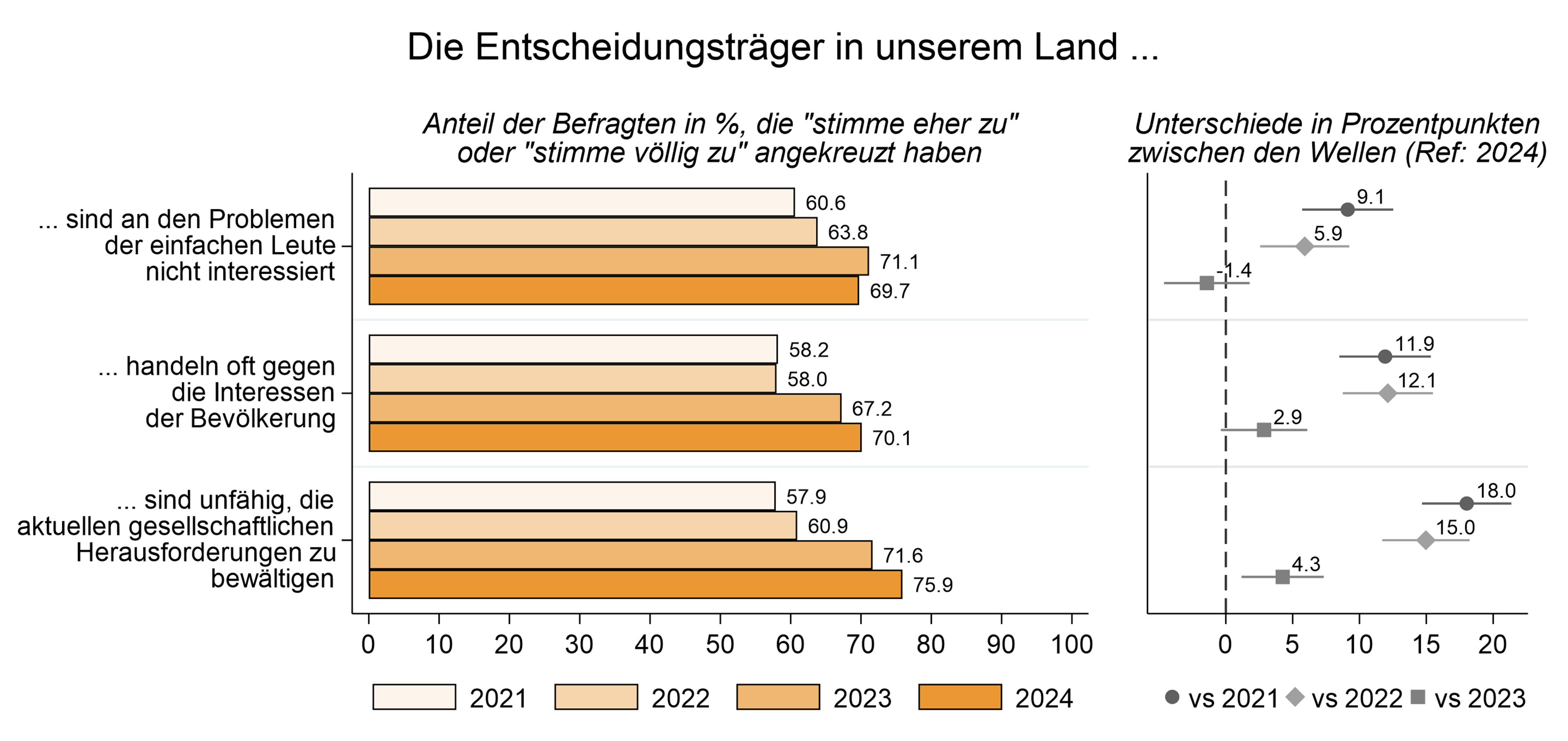

2024 stimmen 69.7% der Aussage zu, dass die gesellschaftlichen Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in unserem Land sich nicht für die Probleme der einfachen Leute interessieren. 70.1% glauben weiter, dass die gesellschaftlichen Führungskräfte oft gegen die Interessen der Bevölkerung handeln. 75.9% sind zudem der Ansicht, die Verantwortlichen seien gar nicht in der Lage, die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.

Die Zustimmung zu diesen drei Aussagen ist seit 2021 deutlich um +9.1 (Desinteresse an Problemen der einfachen Leute), +11.9 (Handeln gegen die Interessen der Bürger) bzw. +18.0 Prozentpunkte (unfähig die Probleme zu lösen) gewachsen.

Abbildung 5: Entwicklung der subjektiven Bewertungen gesellschaftlicher Entscheidungsträger (MiD 2021-2024, gewichtete Daten)

Weiter zeigen sich, damit korrespondierend, hinsichtlich des Vertrauens der Bürger*innen in Politik und staatliche Institutionen seit 2021 erhebliche Rückgänge.

Abbildung 6: Entwicklung des Vertrauens in Politik und staatliche Institutionen (MiD 2021-2024, gewichtete Daten)

Mit 73.8% ist nach wie vor die Rate derer, welche der Polizei vertrauen, im Vergleich der Institutionen am höchsten (die Rate bezieht sich auf die Zusammenfassung der Werte von 4 bis 6 auf einer Skala von 1 bis 6). Auch diese, in vielen Umfragen immer wieder als besonders hoch vertrauenswürdig angesehene Institution verliert jedoch 5.0 Prozentpunkte des Vertrauens seit 2021.

Das Vertrauen in die Gerichte ist mit 70.6% im Jahr 2024 am zweithöchsten. Es steigt zum ersten Mal seit Beginn dieser Studie im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr (2023) zwar wieder signifikant etwas an (um 4.3 Prozentpunkte). Allerdings ist auch das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit bei längerfristiger Betrachtung seit 2021 um 4.1 Prozentpunkte zurückgegangen.

In Bezug auf Regierung und politische Parteien nimmt das Vertrauen seit 2021 kontinuierlich und ganz rapide ab. Die jüngsten Veränderungen zwischen 2023 und 2024 sind zwar statistisch nicht mehr signifikant. Im langfristigen Trend sind aber massiv Verluste unübersehbar. Aktuell ist 2024 der bisherige Tiefststand erreicht.

Das Vertrauen in die Regierung lag 2021 bei 55.9% und ist bis 2024 auf 27.8% gesunken, hat sich also halbiert. Das Vertrauen in die politischen Parteien lag im Jahr 2021 bei 40.5%, im Jahr 2024 dann aber nur noch bei etwa der Hälfte dessen (21%). Mit anderen Worten: Die Regierung hat innerhalb von drei Jahren (zwischen 2021 und 2024) 28.1 Prozentpunkte und die politischen Parteien haben 19.5 Prozentpunkte an Vertrauen verloren. Eine Trendwende ist nicht zu erkennen.

3. Individuelle Diskriminierungserlebnisse und subjektive Wahrnehmungen kollektiver Marginalisierungen der Eigengruppe

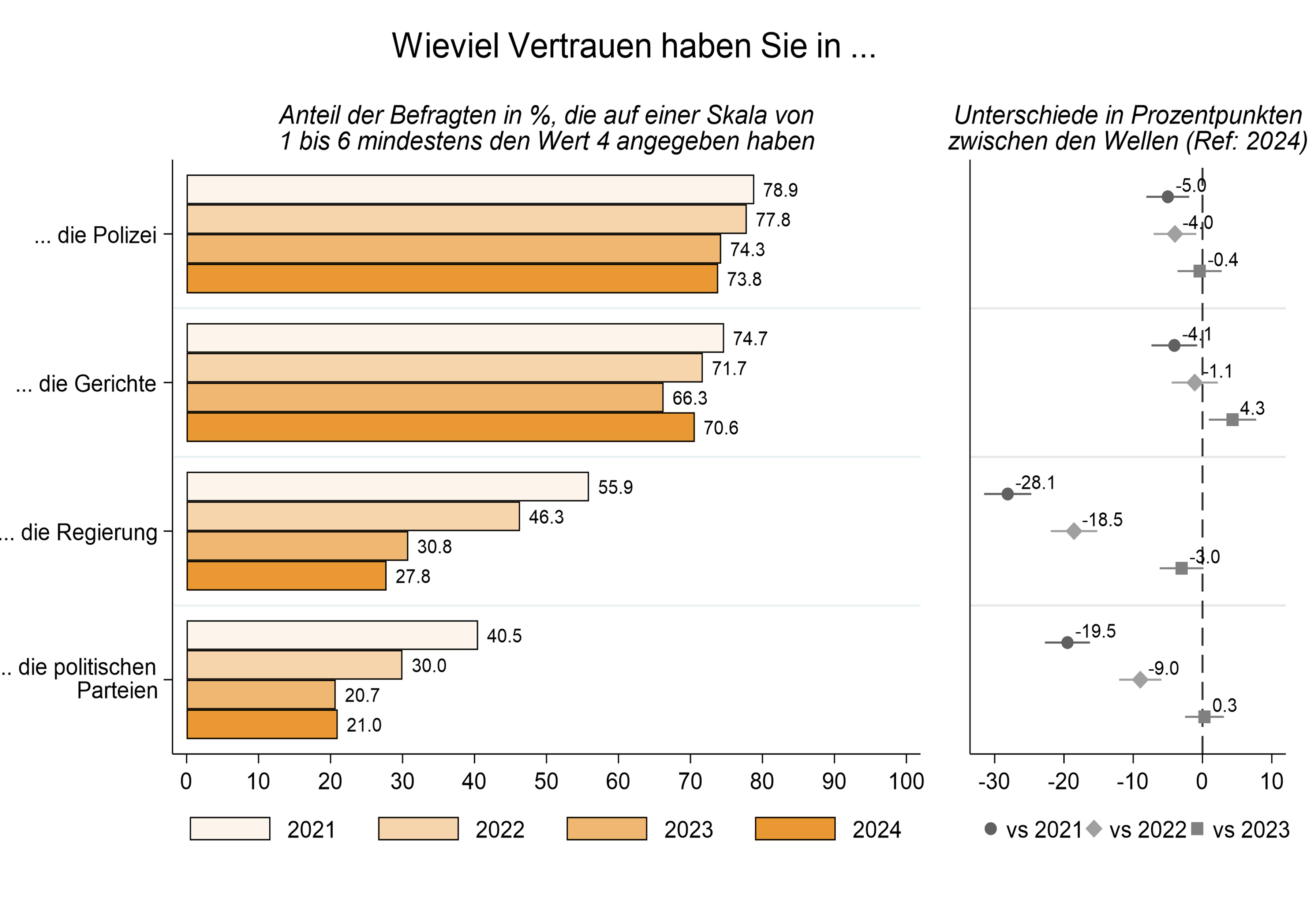

Betrachtet man die Gesamtbevölkerung, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass persönliche Diskriminierungserfahrungen, hier erfasst in Bezug eigene Erlebnisse in den letzten 12 Monaten, nur von recht wenigen gemacht werden.

Abbildung 7: Verbreitung persönlicher Diskriminierungserlebnisse wegen Hautfarbe, ethnischer Herkunft/ Nationalität oder Religion 2021-2024 (MiD 2021-2024, gewichtete Daten)

Aufgrund ihrer Hautfarbe wurden 4.5% der Befragten des Jahres 2024 in den letzten 12 Monaten „manchmal“ oder „oft“ diskriminiert. Dieser Anteil ist seit 2021 um 1.9 Prozentpunkte signifikant angestiegen. Aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder Nationalität fühlten sich 10.8% der Befragten 2024 diskriminiert. Auch diese Rate ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen und aktuell auf dem höchsten Niveau. Aufgrund der Religion diskriminiert wurden nach eigenen Angaben 2024 von den Befragten 7.5%. Auch diese Art der Diskriminierung ist damit in Bezug auf die Zeit 2021-2024 aktuell am höchsten.

Betrachtet man die Verbreitung von Diskriminierungen aufgrund der Hautfarbe, der ethnischen Herkunft oder der Nationalität allerding in Abhängigkeit von der Frage eines möglichen Migrationshintergrundes, zeigt sich eine doch ganz enorme Verbreitung solcher Erfahrungen in bestimmten Teilpopulationen. Insbesondere Migrant:innen der ersten Generation berichten zu erheblichen Anteilen über solche Erlebnisse aus den letzten 12 Monaten. Ein Drittel dieser Gruppe (33.1%) fühlte sich aus diesem Grund in den letzten 12 Monaten mehrfach, d.h. „manchmal“ oder „oft“ diskriminiert. 28.2% der Migranten der zweiten Generation, d.h. Befragte, die selbst in Deutschland geboren sind, aber mindestens ein im Ausland geborenes Elternteil haben, wurden nach eigenen Angaben gleichfalls aus diesem Grund diskriminiert. Von den Personen ohne Migrationshintergrund fühlten sich demgegenüber nur 4.3% in einer solchen Hinsicht persönlich diskriminiert.

Abbildung 8: Prävalenz persönlicher Diskriminierungserlebnisse aufgrund von Hautfarbe oder Nationalität/ethnischer Herkunft nach Migrationshintergrund (% die sich „manchmal“ oder „oft“ diskriminiert fühlen; MiD 2024; gewichtete Daten)

Diskriminierung aufgrund der Religion wurde vor allem von muslimischen Befragten berichtet. Fast die Hälfte dieser Gruppe (49.9%) fühlte sich 2024 „manchmal“ bis „oft“ aufgrund ihrer Religion diskriminiert. Bei Christen sind es nur 3.8%.

Abbildung 9: Prävalenz persönlicher Diskriminierungserlebnisse wegen der eigenen Religion nach Art der Religionszugehörigkeit (% „manchmal“ oder „oft“ wegen Religion diskriminiert gefühlt; MiD 2024; gewichtete Daten)

Die Befragten wurden ferner gebeten anzugeben, wie ihrer Einschätzung nach, unabhängig von ihren persönlichen Erlebnissen als individuelle Opfer von Diskriminierung, ganz allgemein Menschen ihrer Art („Menschen wie ich …) in unserer Gesellschaft angesehen und behandelt werden. Im Vordergrund stehen hier stellvertretende Viktimisierungen im Sinne der Wahrnehmung einer Ungleichbehandlung und Benachteiligung von Personen aus der eigenen Referenzgruppe, mit der man sich selbst identifiziert und der man sich zugehörig fühlt.

Solche Marginalisierungserfahrungen beziehen sich unter anderem auf die subjektive Wahrnehmung der Umgangsweisen staatlicher Institutionen mit Bürger*innen und Bürgern der jeweiligen Eigengruppe.

Die Antworten deuten auf recht ausgeprägte und weit verbreitete Wahrnehmungen einer schlechteren Behandlung im Vergleich zu anderen hin, d.h. einer kollektiven Marginalisierung der jeweiligen eigenen Gruppe. Diese Wahrnehmungen haben im Verlauf der hier untersuchten Jahre zudem deutlich zugenommen (vgl. Abbildung 10).

So sind deutliche Anstiege der Zustimmung zu der Aussage zu verzeichnen, dass Menschen wie man selbst von Politikern nicht ernst genommen werden. Diese Rate lag 2021 bei 47.5 Prozent. Sie stieg auf 57.5 Prozent im Jahr 2024. Diese Zunahme um 10 Prozentpunkte ist statistisch signifikant.

20.3% der Befragten stimmten 2021 der Aussage zu, dass Behörden Menschen wie sie respektlos behandeln. 2024 sind dies 23.9%, was einer signifikanten Zunahme von 3.5 Prozentpunkten entspricht.

Der Aussage, die Polizei behandle Personen aus ihrer Eigengruppe ungerecht, stimmten 12.3% der Befragten im Jahr 2021 zu; 2024 waren es 15.7%. Dieser Anstieg um 3.4 Prozentpunkte ist statistisch gleichfalls signifikant.

Insgesamt ist damit ein erheblicher Anstieg kollektiver Marginalisierungserlebnisse zu verzeichnen, die mit einem erheblichen Risiko verbunden sind, dass es zu markanten Legitimationsverlusten staatlicher Institutionen bei weiten Teile der Bevölkerung kommen könnte.

Abbildung 10: Entwicklung kollektiver Marginalisierungswahrnehmungen (MiD 2021-2024, gewichtete Daten)

4. Bedrohungserleben und Verlustängste im Kontext gesellschaftlichen Wandels

Ein großer Anteil der Befragten äußert sich verunsichert oder besorgt angesichts subjektiv wahrgenommener Konfrontationen mit kulturellem Wandel und einem möglichen Verlust althergebrachter Gewissheiten und Traditionen.

Abbildung 11: Entwicklung von Besorgnissen angesichts sozialen und kulturellen Wandels (MiD 2023-2024, gewichtete Daten)

So werden von der überwiegenden Mehrheit starke Befürchtungen aufgrund kultureller Veränderungen und gesellschaftlichen Wandels geäußert (zwischen 64.8% und 83.4%). Diese betreffen "Verlust von Traditionen", "Anpassung an Minderheiten", "Verlust des sozialen Zusammenhalts" und die Beobachtung "Deutschland wird sich deutlich verändern".

Dieses hohe Niveau kultureller Verlustängste besteht schon seit 2023. Zunahmen sind 2024 nur hinsichtlich der globalen Besorgnis darüber, dass Deutschland sich deutlich verändern wird, in einem auch statistisch signifikanten Maß zu erkennen.

5. Verbreitung allgemeiner anomischer Verunsicherung

All diese skizzierten Entwicklung gehen damit einher, dass sich 2024 eine Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland, angesichts der Vielzahl der Probleme, Herausforderungen und Veränderungen der letzten Jahre, sowohl im Hinblick auf die gesellschaftliche Situation insgesamt als auch mit Blick auf eigene Perspektiven massiv verunsichert fühlt.

Weit über 70% der Befragten stimmen den Aussagen „eher“ oder „völlig“ zu, dass man aktuell „auf alles gefasst“ sein müsse. Kontinuierlich gewachsen ist seit 2021 vor allem die Rate derer, die sich angesichts der Ereignisse der letzten Jahre „richtig unsicher“ fühlt. Hier wird 2024 der bisherige Spitzenwert erreicht.

Abbildung 12: Verbreitung anomischer Verunsicherung 2021 - 2024 (MiD 2021-2024, gewichtete Daten)

Das Gefühl, nicht mehr zu wissen, was los ist, äußern 2024 mit 54.2% mehr als die Hälfte. Dieser Anteil ist zudem seit 2021 um 15.4 Prozentpunkte ganz massiv angestiegen.

6. Wahrnehmung von Extremismen und Intoleranz im eigenen Lebensumfeld

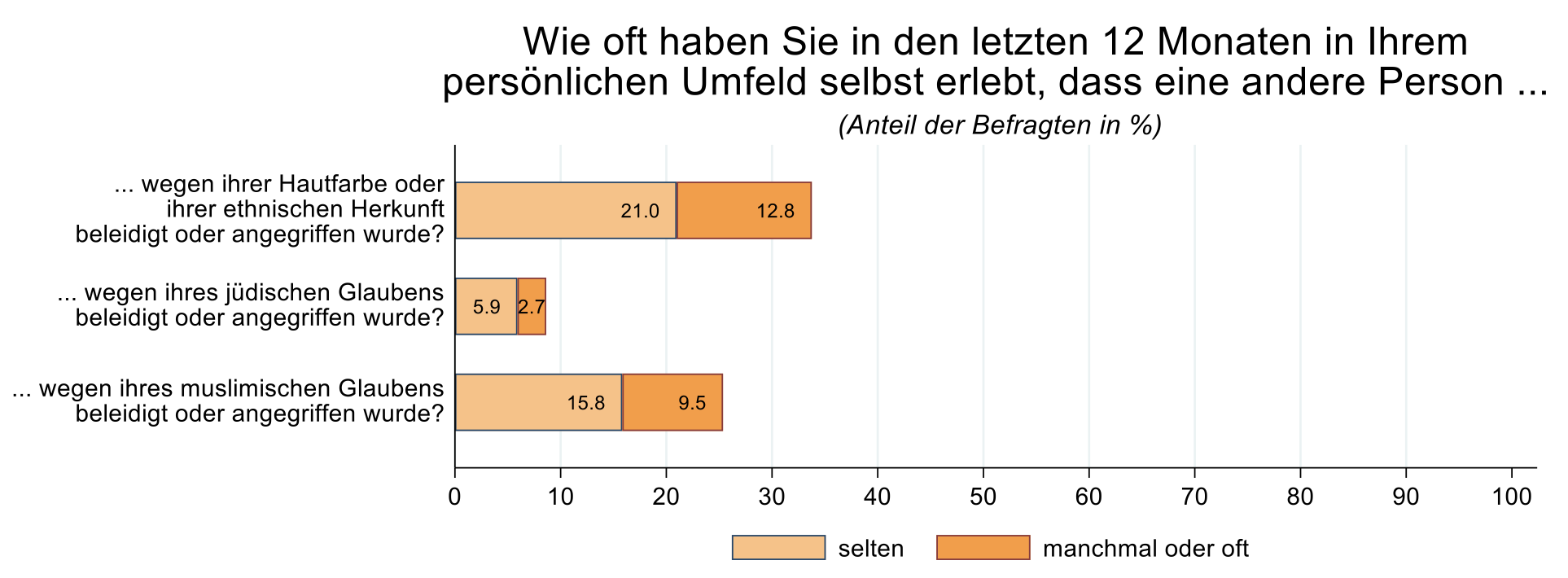

Neben den eigenen politischen Einstellungen wurden auch Wahrnehmungen des Zustandes im eigenen Lebensumfeld erfasst. Untersucht wurde insoweit, in welchem Ausmaß Formen intoleranter Haltungen in der eigenen Wohnumgebung wahrgenommen werden, die sich in Vorurteilen, Hass oder Ablehnung von Fremdgruppen und Minderheiten zu erkennen geben. Erhoben wurden insoweit die Häufigkeiten der Beobachtungen von Anzeichen und Aktivitäten, die als Formen des Antisemitismus, der Ausländerfeindlichkeit oder der Muslimfeindlichkeit eingeordnet wurden. Weiter wurde gemessen, inwieweit die Befragten in ihrer Umgebung Hinweise auf Aktivitäten in den Bereichen Linksextremismus, Rechtsextremismus oder Islamisms wahrnehmen und wie sie darauf reagieren.

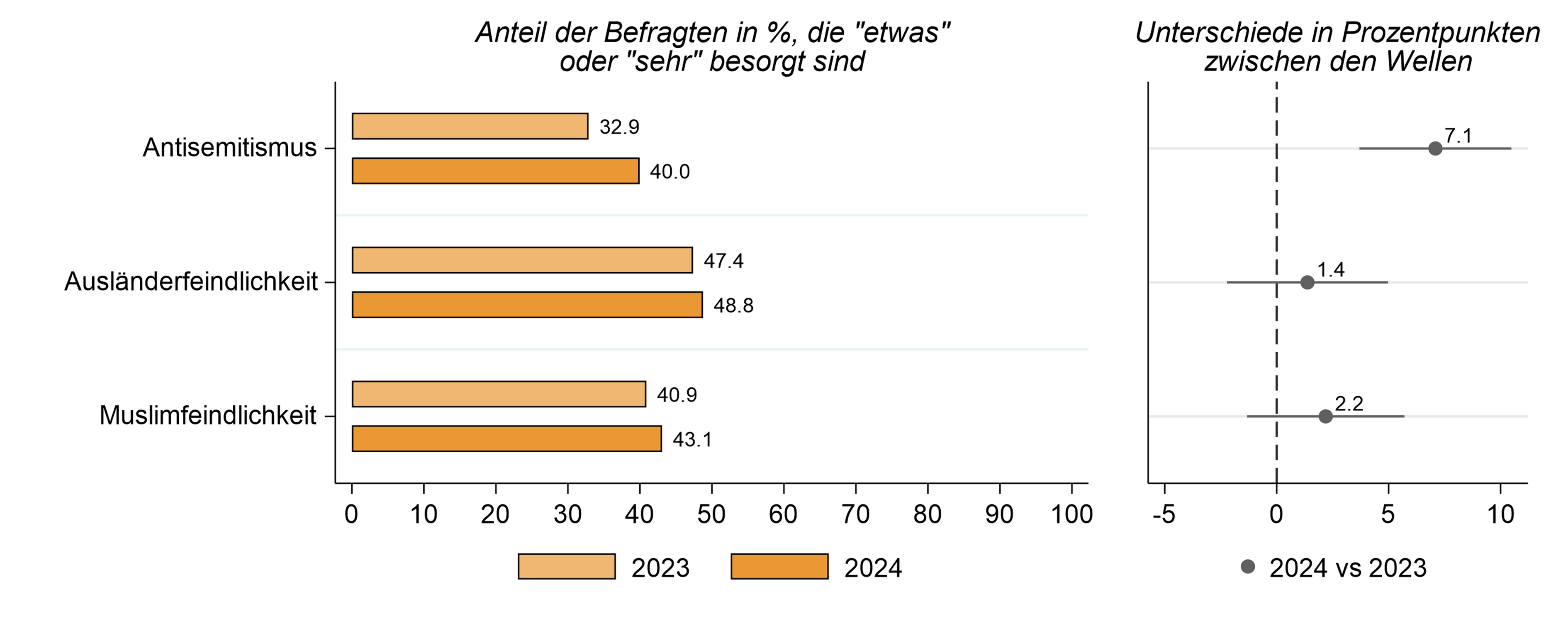

Abbildung 13: Besorgnisse wegen der Wahrnehmung verschiedener Formen von Vorurteilen und Intoleranz im eigenen Lebensumfeld: Entwicklungen zwischen 2023 und 2024 (MiD 2023 und MiD 2024, gewichtete Daten)

Im Hinblick auf Besorgnisse wegen Formen von Intoleranz und Vorurteilen zeigen sich in Bezug auf Antisemitismus zwischen 2023 und 2024 signifikante Anstiege von 32.9% auf 40.0%. Besorgnisse wegen Islamfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit sind deutlich häufiger. 48.8% machten sich 2024 Sorgen wegen Ausländerfeindlichkeit in ihrem Wohnumfeld, 43.1% wegen Islamfeindlichkeit. Diese haben sich zwischen 2023 und 2024 aber nicht signifikant verändert.

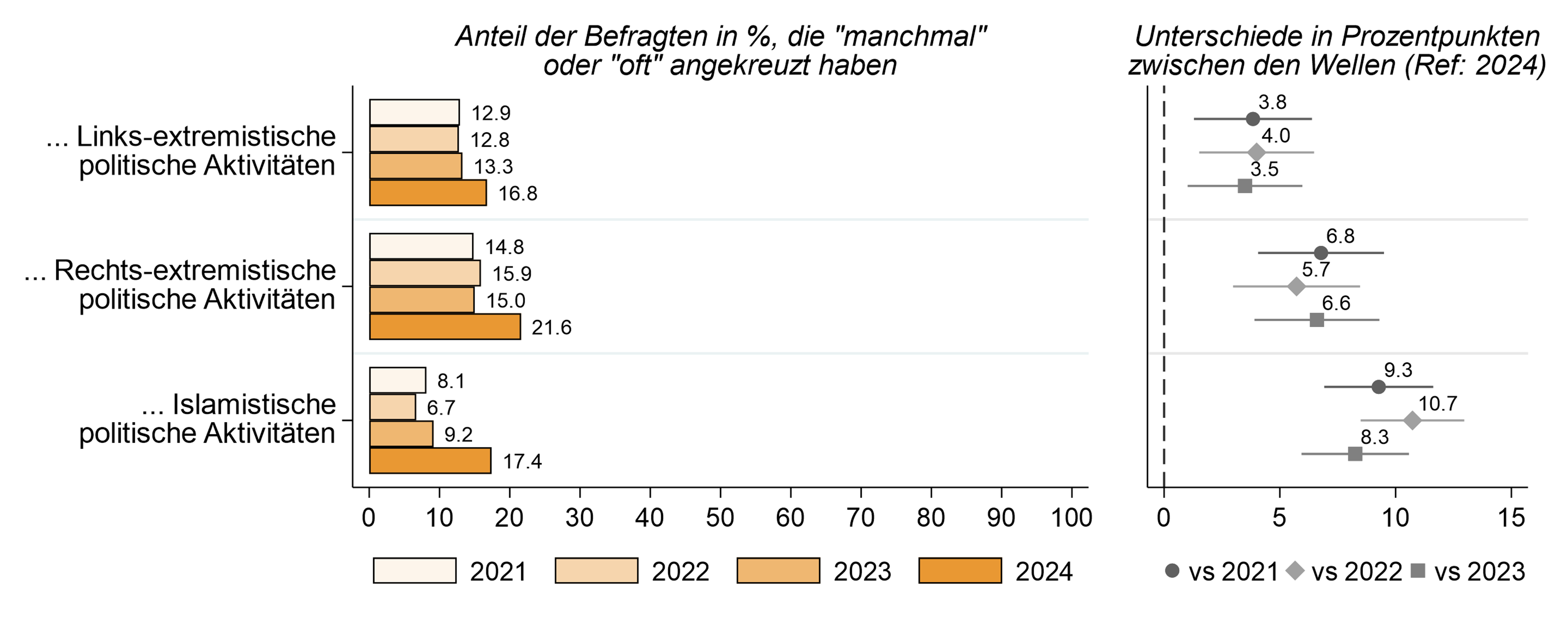

In Bezug auf politisch-extremistische Aktivitäten im eigenen Lebensumfeld berichtet nur eine Minderheit der Befragten, diese dort „manchmal“ oder „oft“ beobachtet zu haben. Am häufigsten handelt es sich um rechtsextreme Aktivitäten (21.6%), an zweiter Stelle folgen islamistische Aktivitäten (17.4%). Die geringsten Raten an Beobachtungen sind für linksextremistische Aktivitäten zu konstatieren.

Für alle drei Formen beobachteter politisch-extremistischer Aktivitäten sind 2024 allerdings klare Zunahmen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Seit 2021 sind die Raten um 3.8 (links), 6.8 (rechts) und 9.3 Prozentpunkte (islamistisch) angestiegen.

Abbildung 14: Beobachtung politisch extremistischer Aktivitäten im eigenen Lebensumfeld 2021 – 2024 (MiD 2021 - 2024, gewichtete Daten)

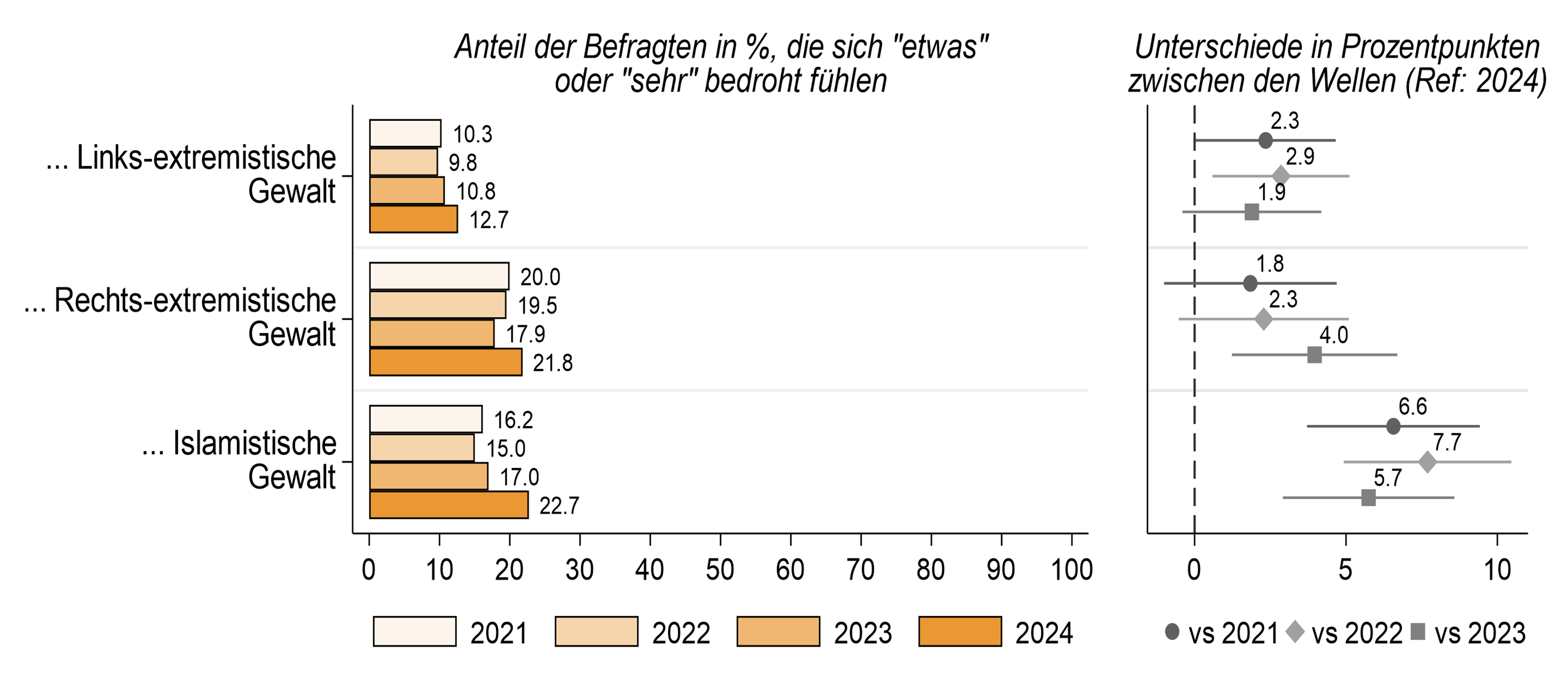

Interessant ist, dass die am seltensten im eigenen Umfeld beobachtete Formen politisch-extremistischer Aktivitäten, diese betreffen den Islamismus, zugleich mit der stärksten Verbreitung von Bedrohungsgefühlen in Bezug auf entsprechend politisch motivierte Gewalt in der eigenen Stadt/Gemeinde einhergehen.

22.7% der Befragten geben 2024 an, sich in ihrem Lebensumfeld „etwas“ bis „sehr“ durch islamistische Gewalt bedroht zu fühlen. Mit 21.6% fühlen sich nur geringfügig weniger Menschen durch rechtsextreme Gewalt bedroht. 16.8% äußern das in Bezug auf linksextreme Gewalt.

Abbildung 15: Verbreitung von Bedrohungsgefühlen wegen politisch-extremistisch motivierter Gewalt in der eigenen Stadt oder Gemeinde 2021-2024 (MiD 2021 - 2024, gewichtete Daten)

Im Vergleich zu 2021 sind die Raten des Bedrohungsgefühls wegen linksextremer Gewalt nicht signifikant gestiegen. Die wahrgenommene Bedrohung durch rechtsextreme Gewalt lässt von 2023 nach 2024 (+4.0%) jedoch eine signifikante Zunahme erkennen. In Bezug auf islamistisch motivierte Gewalt sind die Raten 2024 durchgehend höher als im Jahr 2021, wobei die bedeutendsten Zunahmen 2024 zu verzeichnen sind. Hier haben sich dir Raten mehr als verdoppelt.

Insgesamt fühlen sich 2024 etwas mehr als ein Fünftel der Bevölkerung durch rechtsextremistische oder islamistische Gewalt im eigenen Lebensumfeld „bedroht“ oder gar „sehr bedroht“.

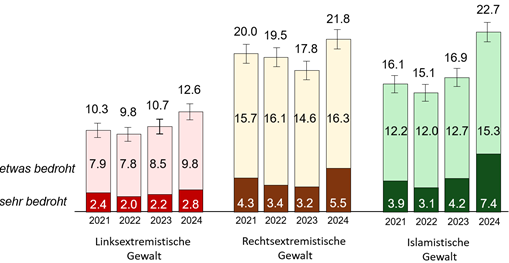

Differenziert man die Intensität dieser Art des Bedrohungserlebens, dann erweist sich, dass islamistische Gewalt eine deutlich höhere subjektive Relevanz zu besitzen scheint (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16: Bedrohung durch politisch extremistische Gewalt in der eigenen Lebensumgebung nach Intensität des Bedrohungserlebens und Art der politischen Motivation, 2021-2024 (Angaben in %; MiD 2021 – 2024; gewichtete Daten)

So geben 7.4% der Befragten 2024 an, sich durch islamistische Gewalt sehr bedroht zu fühlen, was in Relation zu 2021 nahezu eine Verdopplung bedeutet. Demgegenüber ist für Rechtsextremismus zwar auch eine solche Tendenz erkennbar, aber die Anstiege sind nicht so stark. Bis 2022 war zudem die Intensität der erlebten Bedrohung durch Rechtsextremismus auch deutlich stärker, als das für Islamismus gilt.

Diese Entwicklungen sind nicht auf bestimmte Altersgruppen beschränkt, sondern finden sich in vergleichbarer Form in allen Altersklassen (vgl. Abbildung 17). Eine gewisse Ausnahme stellt diesbezüglich die linksextreme Gewalt dar, die im mittleren Alterssegment in den letzten Jahren deutlich seltener als bedrohlich erlebt wird im Vergleich zu den unter 40jährigen und den ab 60jährigen.

Es fällt weiter auf, dass die Raten derer, die sich in ihrer Umgebung sehr bedroht fühlen, im Fall des islamistischer Gewalt bei den jüngeren Befragten tendenziell niedriger ausfallen als in der höheren Altersgruppen, während sich für die Bedrohung durch rechtsextremistische Gewalt eine insoweit umgekehrte Rangfolge andeutet.

Abbildung 17: Rate der Befragten die sich durch politisch extremistische Gewalt in der eigenen Lebensumgebung sehr bedroht fühlen (Angaben in %; MiD 2021 – 2024; gewichtete Daten)

Auffallend ist ferner eine Diskrepanz des Verhältnisses zwischen der Häufigkeit der Wahrnehmung der jeweiligen Formen extremistischer Aktivität in der Wohnumgebung und dem Ausmaß der diesbezüglichen Besorgnisse wegen entsprechender politisch-motivierter Gewalt.

So erfolgen Wahrnehmungen islamistischer Aktivitäten im eigenen Lebensumfeld mit Abstand am seltensten (Abbildung 18). Sofern diese dort aber gehäuft wahrgenommen werden, sind die Raten derer, die sich davon bedroht fühlen, extrem hoch. Sofern keine solche Beobachtungen erfolgt sind, ist auch das Bedrohungserleben erheblich geringer.

Generell gilt darüberhinaus, dass auch ohne die gehäufte Beobachtung politischer extremistischer Aktivitäten im eigenen Lebensumfeld (Kategorien „nie“ oder „selten“) die wahrgenommene Bedrohung durch Gewalt im Falle des Islamismus gleichwohl stets am höchsten ausfallen.

Abbildung 18: Beobachtung politisch extremistischer Aktivitäten im eigenen Lebensumfeld und % derer sie sich sehr bedroht fühlen nach Häufigkeit der Wahrnehmung solcher Aktivtäten in der eigenen Wohnumgebung im Jahr 2024 (Angaben in %; MiD 2024; gewichtete Daten)

Das hohe Bedrohungspotenzial, welches mit islamistischer politisch motivierter Gewalt assoziiert wird, scheint somit weniger abhängig vom Ausmaß der tatsächlich subjektiv erlebten Konfrontationen mit diesem Phänomen in der eigenen Lebensumgebung zu sein, als das für Rechtsextremismus und Linksextremismus gilt. Weiter gilt, dass Islamismus Gewalt, auch unabhängig von Grad seines erlebten Auftretens, generell stärker mit einer Bedrohung durch Gewalt verbunden wird, als dies für Rechts- und Linksextremismus gilt.

7. Akzeptanz von Verschwörungserzählungen und Verbreitung von Verschwörungsmentalitäten

Vor dem Hintergrund erheblicher Verunsicherungen, multipler Krisen und unterschiedlicher, zeitlich parallel dazu auftretender deutlich gestiegener Bedrohungswahrnehmungen ist damit zu rechnen, dass verschwörungstheoretische Narrative als eine Form der Bewältigung einer ansonsten kognitiv wie emotional als potentiell überfordernd erlebten Situation häufiger übernommen und akzeptiert werden.

Im Hinblick darauf wurde seit 2022 systematisch erhoben, wie umfangreich in der erwachsenen Wohnbevölkerung in Deutschland die Neigung verbreitet ist, verschwörungstheoretische Narrative zu akzeptieren und diese zu teilen. Insoweit lassen sich u.a. Feststellungen dazu treffen, wie sich das im Zeitverlauf in den letzten drei Jahren verändert hat.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass ein relevanter Anteil der Bevölkerung verschwörungstheoretische Erklärungen und Narrative akzeptiert. Im Jahr 2024 stimmen 28.8% der Befragten der Aussage zu, dass die Herkunft des Corona-Virus absichtlich verschleiert wird. 41% glauben, dass es geheime Organisationen gibt, die die Politik in großem Maße beeinflussen. 32.7% sind der Auffassung, dass Politiker und Führungskräfte nur Marionetten der hinter ihnen stehenden Mächte sind; 16.2% sind der Ansicht, dass Studien, die einen Klimawandel bestätigen, gefälscht seien.

Diese Zustimmungsraten sind seit 2022 deutlich angestiegen. Dies gilt vor allem für die Annahme, dass Politiker in Wahrheit durch geheime Organisationen gesteuert werden (+5.5 Prozentpunkte) sowie die wissenschaftsskeptische Haltung, dass Studien zum Beleg des Klimawandels gefälscht seien (+5.0 Prozentpunkte).

Abbildung 19: Verbreitung der Neigung zur Akzeptanz verschwörungstheoretischer Narrative (MiD 2022 - 2024, gewichtete Daten)

Es findet sich ferner ein klarer Zusammenhang zwischen der Neigung zum Glauben an Verschwörungstheorien und den politischen Parteipräferenzen (vgl. Abbildung 20). Letztere wurde über die übliche Sonntagsfrage zum voraussichtlichen eigenen Wahlverhalten erfasst, wenn nächsten Sonntag Wahltag wäre.

Unter Sympathisanten der AfD ist die höchste Rate an Personen zu finden, die eine solche Neigung zum Verschwörungsglauben erkennen lassen: 48.3% von ihnen stimmen mindestens einer der verschwörungstheoretischen Aussagen vollständig zu.

Abbildung 20: Verbreitung der Akzeptanz verschwörungstheoretischer Narrative nach Parteipräferenz (Sonntagsfrage; Angabe in %; MiD 2024, gewichtete Daten)

An zweiter Stelle finden sich Anhänger des BSW, von denen 29.9% mindestens einer der hier verwendeten Aussagen voll und ganz zustimmen. Unter den Nichtwählern liegt dieser Anteil bei rund einem Drittel. Bei den übrigen Parteien liegen die entsprechenden Anteile um die 10%; am höchsten ist diese Rate hier bei den CDU/CSU-Sympathisanten (14.1%), am niedrigsten bei B‘90/Grünen (3.9%).

8. Zusammenfassung und erste Zwischenbilanz

Im Jahr 2024 konnte die vierte Welle der repräsentativen Studie „Menschen in Deutschland“ erfolgreich umgesetzt werden. Insgesamt wurden mehr als 4000 Menschen ab 18 Jahre erreicht, die bereit waren, an dieser Befragung teilzunehmen. Die Merkmale dieser einwohnermeldeamtsbasierten großen Stichprobe der in Deutschland lebenden erwachsenen Bevölkerung entspricht sehr gut den Strukturen der Gesamtbevölkerung. Die Rücklaufquoten waren in einem Bereich, der für solche Studien als sehr gut bezeichnet werden kann. Die Ergebnisse der Befragungen sind insoweit als repräsentativ anzusehen.

Im längsschnittlichen Vergleich der vier Erhebungswellen lassen sich ganz eindeutig wachsende Vertrauensverluste, Zunahmen von Inkompetenzzuschreibungen mit Blick auf gesellschaftliche Entscheidungsträger und steigende Besorgnisse in sehr wichtigen Politikfeldern konstatieren. Darüber hinaus sind zusätzlich auch erhebliche Rückgänge des Vertrauens in Staat und Politik zu konstatieren.

Diese Entwicklungen werden begleitet von Anstiegen der subjektiven Wahrnehmung kollektiver Benachteiligungen der Eigengruppe seitens vieler Bürgerinnen und Bürger. Hier geht es um die Zunahme der Einschätzung, dass Menschen wie man selbst von staatlichen Institutionen schlecht behandelt, benachteiligt und mit ihren Sorgen und Nöten nicht ernst genommen werden.

Weiter sind erhebliche Zuwächse der Akzeptanz von Verschwörungserzählungen zu erkennen. Diese sind generell mit der Entstehung von Schwierigkeiten verbunden, lösungsorientierte rationale Debatten überhaupt angemessen führen zu können.

In der Summe ergibt dies eine höchst brisante Gemengelage, die einen ganz erheblichen und thematisch umfassenden Legitimationsverlust der aktuellen Politik und wichtiger Entscheidungsträger bei großen Teilen der Bevölkerung indiziert.

Die Beobachtungen der Befragten in deren eigenen Lebensumfeldern verweisen im Einklang damit auf Symptome eines reduzierten gesellschaftlichen Zusammenhalts. So ist der Anteil der Menschen gestiegen, die in ihren Städten und Gemeinden Formen der Intoleranz wie Ausländerfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus registrieren. Das steht mit zahlreichen Studien im Einklang, die gleichfalls vermehrte registrierte Vorfälle im Bereich von Intoleranz und Hass berichten oder auf der Grundlage von Umfragen Zunahmen intoleranter Einststellungen festgestellt haben.

Diese Entwicklungen werden unseren Befunden nach ferner begleitet von Anstiegen der Raten an Personen, die in ihrem Wohnumfeld Formen politisch-extremistischer Aktivitäten registrieren. Gefühle der Bedrohung durch politisch motivierte Gewalt in der eigenen Gemeinde oder Stadt haben in diesem Kontext gleichfalls zugenommen. Dabei spielen islamistische und rechtsextreme Formen der politisch motivierten Gewalt die entscheidende Rolle. Sorgen wegen linksextremer Gewalt existieren in der Bevölkerung zwar auch und sollten nicht ignoriert werden, dies bewegt sich allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau.

Insgesamt zeichnet sich damit eine gesellschaftliche Situation ab, die aus theoretischer Sicht mit der Gefahr verbunden ist, dass sich in wachsendem Maße ein fruchtbarer Nährboden für autoritäre populistische Agitationsbemühungen ausbreiten könnte. Dies stellt eine ernsthafte Gefahr für eine liberale, rechtsstaatliche Demokratie dar. Die aktuelle Lage lässt sich insoweit als eine potentiell „explosive Mischung“ beschreiben, als eine gesellschaftliche Konstellation mit erhöhten Risiken der weiteren Verstärkung von sozialen Vorurteilen gegenüber Minderheiten und Fremdgruppen jedweder Art bis hin zu manifesten Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mit ihren erheblichen sozial desintegrativen Effekten.

Aus unserer Sicht erscheint es angesichts der sehr dynamischen und labilen Situation auf nationaler wie internationaler Ebene wichtig und geboten, diese Entwicklungen weiter wissenschaftlich aufmerksam zu verfolgen. Neben differenzierten, multimethodalen Beschreibungen geht es dabei auch darum, Früherkennung zu etablieren, neue Phänomene zu registrieren wie auch die Hintergründe der beschriebenen Entwicklungen differenziert zu analysieren, nicht zuletzt und vor allem auch in Bezug auf sich daraus ergebende Erkenntnisse für die Bereiche von Prävention und Intervention sowohl auf der zivilgesellschaftlichen als auch der staatlichen Ebene von Gesetzgebung, Regierung und Behörden.

|

Dieser Bericht soll als Rückmeldung einen frühen ersten Einblick in Fragestellungen, Umsetzung, Verlauf und ausgewählte Befunde unserer Untersuchung „Menschen in Deutschland 2024“ geben und wichtige erkennbare Trends beschreiben. Weitere Informationen zu unseren Forschungsarbeiten in diesem Feld finden Sie auf unserer Homepage https://www.mid.uni-hamburg.de/startseite.html und in unseren fortlaufenden Publikationen unter https://www.jura.uni-hamburg.de/die-fakultaet/professuren/kriminologie/motra.html. Wir möchten diese Gelegenheit hier nutzen, uns vor allem bei allen unseren Befragten, die uns so bereitwillig geantwortet und dafür ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, ganz herzlich zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie uns durch Ihre aktive Teilnahme an der Befragung unterstützt und damit sehr geholfen haben, wissenschaftliche Erkenntnisse zu akuten und drängenden Fragen unserer Gesellschaft gewinnen zu können ! Wir hoffen sehr, dass Sie uns auch bei den künftigen Befragungen im Rahmen von MOTRA weiter unterstützen, indem sie aktiv daran teilnehmen und so die Forschungsarbeit unterstützen. Ohne Ihre Mithilfe wäre das nicht möglich ! Diesen hier vorliegenden Bericht stellen wir allen Interessierten Für Rückfragen kontaktieren Sie gerne unser Team unter mid-studie"AT"uni-hamburg.de. |

Erste Ergebnisse der Repräsentativbefragung „Menschen in Deutschland 2023“

| Die Studie „Menschen in Deutschland“ (MiD) wird von der Universität Hamburg im Rahmen des bundesweiten Forschungsverbundes MOTRA durchgeführt. Sie untersucht Meinungen und Haltungen von Menschen ab 18 Jahren in Deutschland zu aktuellen politischen Fragen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Dazu wird seit 2021 jedes Jahr eine repräsentative Befragung der erwachsenen Bevölkerung in ganz Deutschland durchgeführt, in der jeweils über 4.000 Menschen zu diesen Themen zu Wort kommen. Im Folgenden werden erste Ergebnisse der MiD-Studie aus dem Jahr 2023 (dritte Welle) vorgestellt und auch die Veränderungen im Vergleich zu den Ergebnisse der beiden vorherigen Wellen aus 2021 und 2022 beschrieben. |

Menschen in Deutschland 2023 – Wer sind unsere Teilnehmer*innen? 1

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| 1 Alle Auswertungen, über die hier berichtet wird, wurden mit gewichteten Daten vorgenommen. Dies stellt sicher, dass die Stichprobe in Bezug auf wichtige zentrale Merkmale auch den Verhältnissen der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland entspricht. Dadurch können die Ergebnisse als repräsentativ angesehen und auf alle erwachsenen Einwohner*innen Deutschlands verallgemeinert werden. |

Sorgen und Verunsicherung angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen und Veränderungen

In allen drei Wellen der MiD Studie wurden die Teilnehmenden zu ihren Sorgen und Verunsicherungen angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen und Veränderungen befragt. 2023 waren solche Sorgen unter den Befragten weit verbreitet.

Die meisten Sorgen machten sich die Menschen im Jahr 2023 - wie bereits 2021 und 2022 - über Wirtschaftskrisen und einen damit verbundenen möglichen Anstieg von Armut. Fast neun von zehn Befragte (88.1%) gaben an „etwas besorgt“ oder „sehr besorgt“ darüber zu sein. Diese Rate ist im Zeitverlauf stabil. Ähnlich hoch waren mit insgesamt 81.7% die Besorgnisse in Bezug auf Folgen des Klimawandels, wobei diese Rate in den letzten zwei Jahren um 8 Prozentpunkte gesunken ist. Hier könnte möglicherweise ein Gewöhnungseffekt aufgrund der zu diesem Thema schon länger anhaltenden gesellschaftlichen Debatte eingetreten sein, der die akuten Sorgen etwas verringert. An dritter Stelle folgt die Sorge, „dass Deutschland öfter in militärische Konflikte hineingezogen werden könnte“ (insgesamt 79.7%). Zwischen 2021 und 2022 nahm diese Rate stark zu, während sie nun wieder signifikant abgesunken, aber nach wie vor recht hoch ist. Während die Erhöhung in 2022 auf den Ausbruch des Ukraine-Kriegs zurückzuführen ist, scheint sich - ähnlich wie in Bezug auf die Klimakrise - die Bevölkerung an die anhaltende Kriegssituation zu gewöhnen. Die Konflikteskalation in Israel fand erst ab Oktober 2023 statt und war von daher zur Zeit der Befragung noch nicht erkennbar.

Die deutlichsten Veränderungen sind bezüglich der Sorgen über die Corona-Pandemie sowie über die Flüchtlingszuzüge zu erkennen: Während erstere sinken, steigen letztere stark an. Weniger als ein Drittel (31.9%) der Befragten gibt 2023 an, besorgt über die Corona-Pandemie zu sein. Seit 2021 sind diese Sorgen demnach um fast 58 Prozentpunkte gesunken. Corona ist in der Wahrnehmung der Bevölkerung somit keine besorgniserregende Herausforderung mehr. In entgegengesetzte Richtung entwickelt sich die Bewertung der Flüchtlingssituation. Mehr als zwei Drittel der Befragten (67.7%) machen sich diesbezüglich Sorgen. Diese Rate hat sich seit 2021 um 16.6 Prozentpunkte erhöht

Der Vergleich zwischen der ersten Welle (MiD 2021) und den darauffolgenden Wellen ist aufgrund von Veränderungen in den Frageformulierungen nur bedingt möglich. Die Frageformulierungen der ersten und zweiten Welle können jeweils in Endtricht et. al. 2022, S. IX und Fischer et al. 2023, S. XXVII nachgelesen werden.

Aufgrund der die aktuellen Relevanz der Eskalation des Ukraine-Kriegs seit 2022 und damit verbundener wirtschaftlicher Probleme in Deutschland wurden weitere Fragen gestellt, die diesbezügliche Sorgen aufgreifen und weiter konkretisieren.

Zum Ukraine-Krieg und seinen Folgen ist 2023 die größte Sorge der Befragten, dass sich daraus ein neuer „Kalter Krieg“ zwischen Russland und dem Westen entwickeln könnte. Hierüber machen sich etwa drei Viertel der Befragten (76%) „eher große“ oder „sehr große“ Sorgen. Außerdem sorgt sich fast die Hälfte der Befragten (48.6%), dass Deutschland oder ein anderer NATO-Staat angegriffen werden könnte. Sorgen über das Zusammenbrechen der Energieversorgung in Europa und über einen Atomkrieg sind bei jeweils etwas mehr als einem Drittel der Befragten verbreitet.

Die Sorgen über eine Inflation wurden anhand von Fragen zu möglichen Einschränkungen in Bereich der Befriedigung persönlicher existenzieller Bedürfnisse „in den nächsten 6 Monaten“ erfasst. Mehr als die Hälfte der Befragten (52.4%) glaubt daran, dass sie sich beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln einschränken muss. Jeweils fast ein Drittel glaubt zudem, Heizung und Strom (31.9%) oder ihre Kredite (30.1%) nicht mehr bezahlen zu können. 25% der Befragten glauben zudem, sie werden ihre Miete nicht mehr bezahlen können und 16.8% halten es für wahrscheinlich, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Darüber hinaus nimmt eine große Mehrheit an, sich auch außerhalb der basalen Bedürfnisse einschränken zu müssen. So hält es mit 65.7% eine deutliche Mehrheit der Befragten für „wahrscheinlich“ oder „sehr wahrscheinlich“, sich in naher Zukunft bei Ausgaben für die Freizeit einschränken müssen.

Über solche konkret benannten Herausforderungen und Sorgen hinaus wurde auch allgemeiner erfasst, wie verbreitet Gefühle der Verunsicherung aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und neuer Herausforderungen in der Bevölkerung sind. Am weitesten verbreitet ist danach das Gefühl „auf alles gefasst sein“ zu müssen (77.9%). Diese Rate ist seit 2021 angestiegen, im Vergleich zu 2022 aber unverändert hoch. Deutliche Anstiege zwischen den Wellen zeigen sich für die Aussagen, dass man unsicher werde, wenn man die Ereignisse der letzten Jahre betrachtet (von 54.4% in der ersten Welle auf 64.4% in der zweiten und 72.2% in der dritten) sowie die Feststellung, dass die Dinge heute so schwierig geworden sind, dass man „nicht mehr weiß, was los ist“ (von 38.8% in der ersten Welle auf 46.3% in der zweiten und 55.9% in der dritten).

Insgesamt haben damit seit 2021 alle diese Aussagen, die Verunsicherng ausdrücken, mehr Zustimmung erhalten. Krisen und Veränderungen, die sich zwischen den Befragungen ereignet haben, gehen demnach mit einer deutlich erhöhten allgemeinen Verunsicherung einher, die zusammengenommen aktuell mehr als die Hälfte der Bevölkerung betrifft.

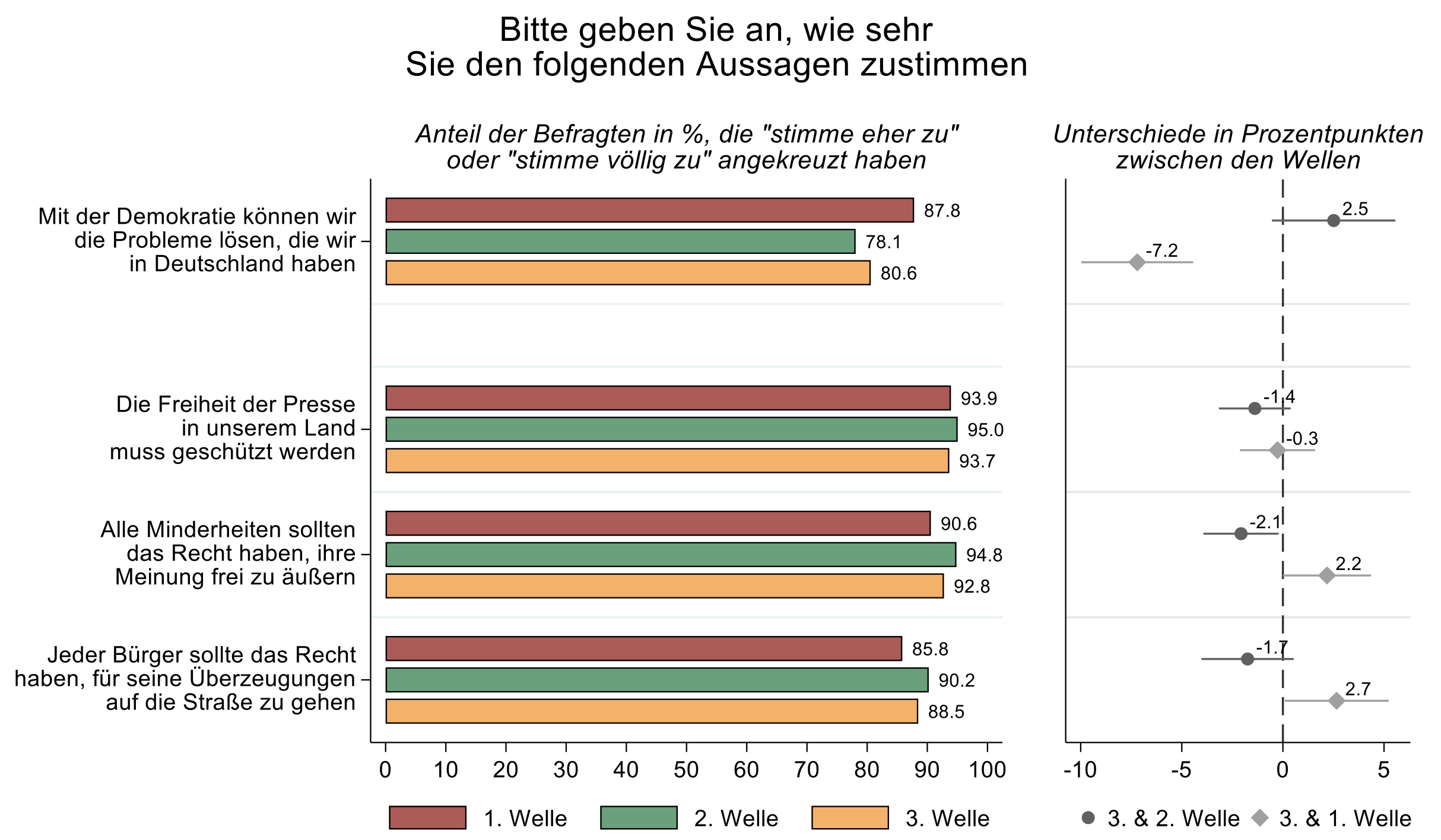

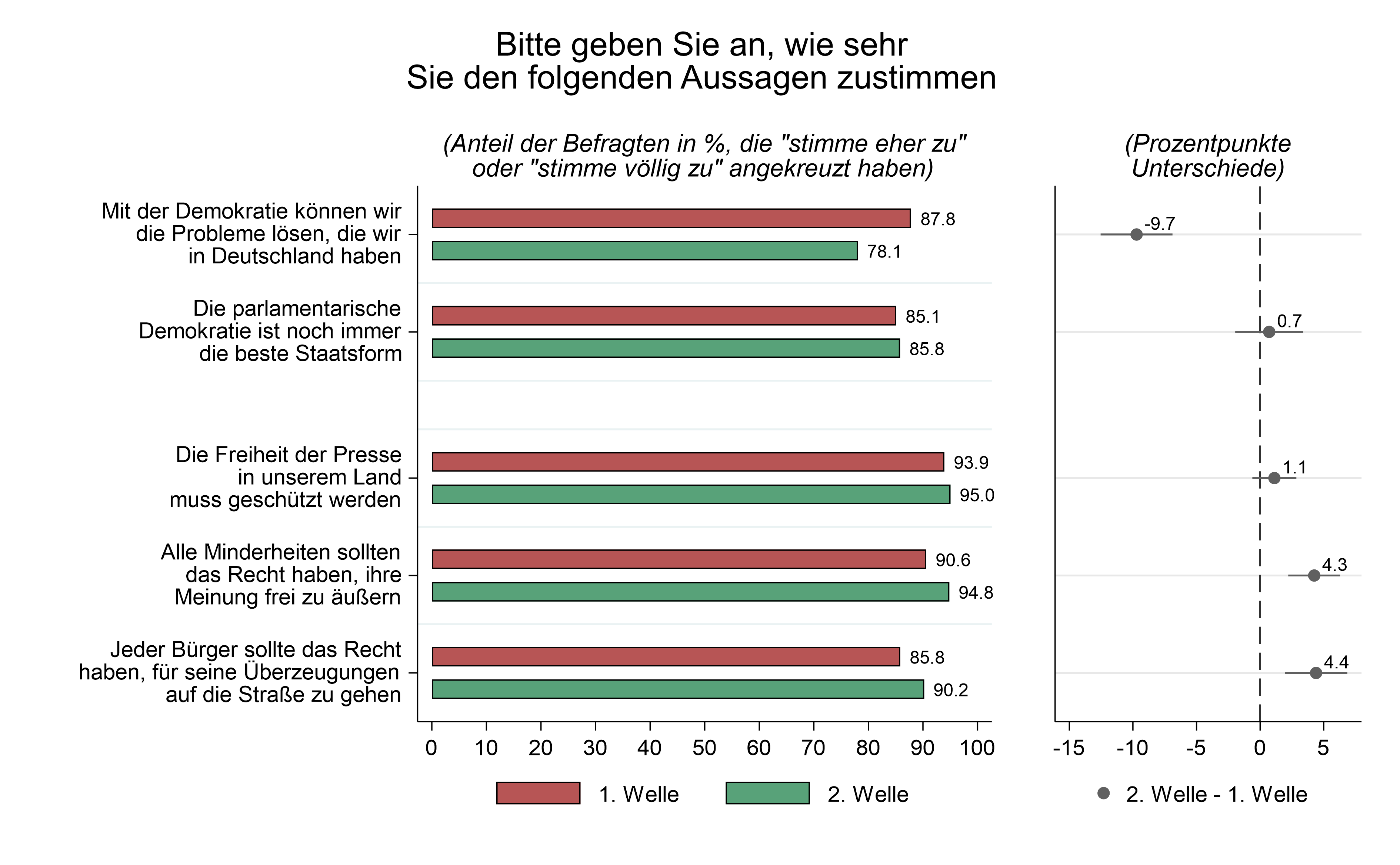

Bewertung der Demokratie und Vertrauen in die Politik

Der Anteil der Personen, die glauben, dass mit der Demokratie die Probleme in Deutschland gelöst werden können, ist zwischen 2021 und 2022 stark gesunken. In 2023 hat sich dieser Anteil mit 80.6% nur leicht erholt. Diese leichte Erhöhung ist allerdings statistisch nicht signifikant. Auch aktuell zweifeln mehr Personen als noch vor 2 Jahren daran, dass mit der Demokratie die Lösung aktueller Probleme gelingen kann.

Die Akzeptanz wichtiger Grundrechte und Freiheiten wie die Versammlungsfreiheit („Jeder Bürger sollte das Recht haben, für seine Überzeugungen auf die Straße zu gehen“), Meinungsfreiheit („Alle Minderheiten sollten das Recht haben, ihre Meinung frei zu äußern“) und Pressefreiheit („Die Freiheit der Presse in unserem Land muss geschützt werden“) ist seit 2021 anhaltend hoch. Mit 88.5%, 92.8% und 93.7% erhalten diese drei Dimensionen eine sehr breite Zustimmung in der Bevölkerung.

Diese Stabilität in der Akzeptanz von Grundrechten und Freiheiten spiegelt sich allerdings nicht im Vertrauen gegenüber verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Institutionen und Entscheidungsträgern wider. Das Vertrauen ist gesellschaftliche und staatliche fällt 2023 in allen Feldern signifikant negativer aus als in den Jahren zuvor.